|

�����P�T�N�Q���Q�W��

|

|

�����w�l�]�����{��

|

|

�����w�l�]���ψ���

|

|

�͂��߂� |

|

�i�P�j

|

�{�w�̌l�]���̊T�v |

|

�i�Q�j

|

�S�w�I�Ȋϓ_����݂��]�����ʂ̑��� |

|

�i�R�j

|

���Ǔ������o���ꂽ��Ȉӌ��� |

|

�i�S�j

|

���ǂ̊ϓ_����݂��T�v |

|

����w�� |

|

�o�ϊw�� |

|

��w���i�������a�@���܂ށj |

|

���w���i�������a�@���܂ށj |

|

��w�� |

|

�H�w�� |

|

���Ȋw�� |

|

���Y�w�� |

|

�M�ш�w������ |

|

|

|

�����P�@�����w�ɂ����鎩�ȕ]���@�\�i�̐��}�j |

|

�����Q�@�����̌l�]���t���[�`���[�g |

|

�����w�l�]���ψ���ψ����� |

| �@ |

�Q�l���� |

|

�@ |

�͂��߂�

�@ �{�w�́C����12�N2���Ɂu�����w���w���v�āv���Ƃ�܂Ƃ߁C���̌�C���v�Ă̎��{�Ɍ����Ă̌�����������ꂽ�B�u�����̌l�]���v���{�ɂ��Ă��C���̈�Ƃ��Č������ꂽ�B

�@ ���̖ړI�́C�u��w���S����{�I�ȐӖ��ł��鋳��C�����C�g�D�^�c�y�юЉ�v���̂S����ɂ킽���āC�����l�Ƒ�w�S�̋y�ѕ��ǂɂ킽��g�D��]���̒P�ʂƂ��āC���̊����̏�]�����C���̌��ʂ�g�D�ƌl�̊����̊������ɖ𗧂Ă�v���Ƃł���B

�@ �{�w�ł́C����12�N12���Ɂu�����w�ɂ����鋳���̌l�]���w�j�v�y�сu�����w�ɂ�����l�]�����{��v�𐧒肵���B����ɁC�g�D�]���ɂ��Ă�����13�N�V���Ɂu�����w�ɂ�����g�D���]���C�l�]�����Ɋւ���K���v�𐧒肵���B�e���ǂɂ��]���ψ�������ݒu����C����13�N�x�ɂ͌l�]���̑̐����قڐ������B�i�{�w�ɂ�����]���̐��͎����P�̂Ƃ���ł���B�j

�@ �]���̐��������Ɠ����ɁC�u�����̌l�]���v�̋�̂̒������ڂ��܂Ƃ߁C����13�N�x���ɑ�P��ڂ����{����Ɏ������B���{�ɑ���������܂łɂ͎^�ۗ��_�Ƒ����̈ӌ��������ꂽ���C�����̌l�]�������̒�o�́C����������đS�Ă̊w���C���猤���{�ݓ��Œ�o����������Ƃ����D���тł������B

�@ ���̌��ʂ͖c��ȗʂɂ̂ڂ�C�e���ǂƂ����̕��͂ɂ͑���̎��Ԃ��₵�����C�����X�N���畽��13�N�̂T�N�Ԃɘj���Ă̒����ł��������߂ɁC�T�N�Ԃ̒��������쐬�Ɋw���ɂ���Ă͈�l����38���Ԃ�v�����ƕ���Ă���B���߂Ă̌o���ł�ނ����Ȃ��ʂ����������C����C�]����Ƃ̌�������}���čs�����Ƃ��傫�ȉ��P�_�ƍl������B

�@ �܂��C���{�ɓ������Ă̖��_�ȊO�ɁC�������ʂ̕��́E��r�̌��ʁC�]�����ځC�]����i�T�i�K�]���j�y�тS�̕]���̈�ɑ��ČX�Δz�_���\�Ƃ����E�G�C�g�l�ݒ�ɖ��_�����邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B��̓I�ȕ]�����ځC�]����y�ъe�̈�ɑ���E�G�C�g�l�̐ݒ�́C�ŏI�I�ɂ͊e���ǂ̔��f�Ɉς˂��W��C�e���ǂ̕]�����ʂ̊Ԃɐ��l��̑傫�ȍ������������Ƃł���B�e���ǂ̐��l�����\���邱�Ƃ́C������قȂ���̂�������������̊���ŕ]���������ʂƂ��Ď���鋰�ꂪ���邱�Ƃ���C���NJԃf�[�^�̔�r�E���\�͒f�O������Ȃ������B

�@ �����ŁC�ȉ��ɒ����w�ɂ����鋳���̌l�]�����ʂ̊T�v�y�ю��{�ɓ������Ă̖��_�����������Ă����C�����y�і��_�͂������B����͍���̎��{�ɓ������Ă̔��ȓ_�ł���C�܂�����Ɍ����Ẳ��P�_�ƂȂ���̂ł��낤�B�����w���ɂ߂č���ȋ����̌l�]�������{�o�������Ƃ́C���̎�|�𗝉����ꂽ�����w�̑S�\�����̋��͂������Ă͂��߂Đ���������ꂽ���̂ł���B����C�����̌������ׂ����_���n���������C������{�܂łɂ́C����ɗL�v�Ȍl�]�����ł��邱�Ƃ�����Ă�܂Ȃ��B

�@ �Ȃ��C���̕��́C�e���Ǔ��̌l�]���ψ���ψ������ō\�����Ă��钷���w�l�]���ψ���i�ψ�����͍ŏI�y�[�W�Ɍf�ځj���쐬�������̂ł���B |

|

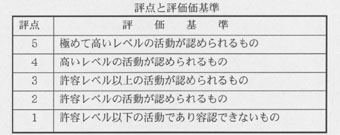

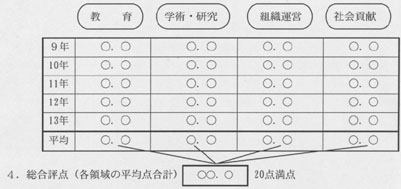

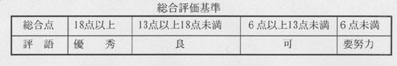

�y�P�z�{�w�̌l�]���̊T�v

�@ �@�{�w�ɂ�����C�l�]���̊T�v�͉��L�̂Ƃ���ł���C���{��̃t���[�`���[�g�͎���

�@ �Q�̂Ƃ���ƂȂ��Ă���B

�@ �P�D�]���̈�F�u����v�C�u�w�p�E�����v�C�u�g�D�^�c�v�y�сu�Љ�v���v�̂S�̈�

�@ �Q�D�e�̈�̕]�_�F�e�P�_�`�T�_�i�]�_���ϒl�͑S���ǂłQ�_�Ƃ���B�]�_�̋�̓I�

�@�@�@ �͊e���Ǔ��Őݒ�j |

|

�@ �R�D�e�̈�̕]�_�̏W�v���@�i�ߋ��T�N�Ԃ̎��тω��j

�@�@�@�@�k�e�̈�Ƃ��e�T�_���_����Ƃ��邪�C�����C���������̐E�퓙�ɂ��e�]���̈�

�@�@�@�@�̖��_�l�����v20�_�͈͓̔��ŌX�Δz�_���邱�Ƃ��\�l |

|

| �@ �T�D�����]���i��L�̑����]�_�ɂ��j |

|

�@ �U�D�]�����ʂ̊��p�E�E�E�E�E�E�E�����̏������̊������𑣂����߂ɗ��p

�@�@�@�@�@�������l�ɌW��]�����ʂ́C���ǖ��ɕ��Ǔ��̓��v�����ƂƂ��Ɍl�ɕԑ����C

�@�@�@�@�@�@ ����̊������𑣂��B

�@�@�@�@�@�������]�����������F�w���C���ǒ����́C���̊����̈�w�̌���𑣂����߂�

�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�K�ȑ[�u���Ƃ�B

�@�@�@�@�@���Ⴂ�]�����������F�w���C���ǒ����́C���̗��R�����C�����̉��P

�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ɂ��āC�K�Ȏw���y�я������s���B |

�@ �V�D�]�����ʂ̌��\

�@�@�@ �����l�ɌW��]���̌��ʂ͌l���Ƃ��Č��\���Ȃ����C�{�w�E�w�����̌��n����

�@�@�����I�ɕ��͂��C���̌��ʂ����\����B |

| �@ �W�D�e�����́C�]�����ʂ��l�����Ď����i�T�N�ԁj�̊����v����쐬����B |

|

�y�Q�z�S�w�I�Ȋϓ_����݂��]�����ʂ̑���

�@ ����w�Ƃ��Ă͏��߂Ă̌l�]���ł���B��P��ڂł��������߁C���{�ɂ������Ă͂��̎��{�ߒ��ɂ��āC���Ď����������Ă����B���̂��߁C���{���ʂɂ��Ďe�ׂɕ��͂��Ă݂�ƁC���O�ʂ葽���̖��_�C���P�_�̂��邱�Ƃ��I�悳�ꂽ�B���������̂悤�Ȍ��ʂ͂��̗ނ��̕]�����h���I�Ɏ�����Ɩ��_����̓I�Ɏ����Ă��ꂽ���̂Ɨ������Ă���B�l�]���ψ���Ƃ��Ă͂��̋M�d�Ȍl�]���f�[�^���Q��ڈȍ~�̕]����L�Ӌ`�Ȃ��̂ɂ��Ă����ׂ̎Q�l�����Ƃ������B

�@ �Ȃ��C�]�����{�̉ߒ��ŁC�w�����K�v�ƔF�߂��ꍇ�́C�l�́u�ĕ]���v�����{���邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă��邪�C����̌��������K�v�Ƃ���Ă��邱�Ƃ���C����ɂ��Ắu�ĕ]���v�͎��{���Ȃ����ƂƂȂ����B

�@ �ȉ��ɍ���̕]�����ʂ���ǂݎ��鏔�X�̓_��S�w�I�Ȏ��_���瑍���������B

[�]�����ׂ��_]

�@ �{�w�ɂ�����]���̎��ȓ_���E�]���́C�g�D�ɏd�_�����������ȓ_���E�]���ł������B����̌l�]���̓����ɂ��C�g�D�ƌl�̕]���V�X�e�����������Ӌ`�͑傫���B����́C�l�̊���������������Ȃ���Αg�D�Ƃ��Ă̊����������҂ł��Ȃ�����ł���B���̂��߁C�l�Ђ��Ă͑g�D�̊������𑣂����߂ɁC�l�̕]�����ʂ̃t�B�[�h�o�b�N�Ɨ��p�ɓw�߂邱�ƂƂ����B

�@ ���̌��ʂƂ��āC���ꕔ�Ǔ��ɂ����Ċe�̈�ɂ����鎩��̈ʒu�W��c�����邱�Ƃ��ł������Ƃł���B

�@ ���̂��Ƃɂ��C����̋���E���������ɂ����鎩��̉ۑ肪���m�ƂȂ�C�X�̓w�͖ڕW�����炩�ɂȂ������Ƃ��C�]�����ׂ��_�Ƃ��ċ�������B

�@ �܂��C��w�Ƃ��Ă��C�l�Ƒg�D�̕]���V�X�e���𐮂��邽�߂̖��_����w�N���ɔc�����邱�Ƃ��\�ƂȂ����B

[���_]

�@ �悸�C���{���ʂɂ݂���_�������Ă݂�ƁC�ł��傫�ȕs��_�́C�]�_�u�P�v�`�u�T�v�̊�����ݒ�݂̍���ł���B�S���ǂ��]�_���ϒl�i���e���x���̊����j���u�Q�v�Ƃ��ĕ]�����邱�ƂƂȂ��Ă��邪�C���́u�Q�v�ƂȂ銈��������ǂɂ���đ傫���قȂ��Ă������Ƃł���B�]�����{�O�Ɋe�]���̈�̕]�_���ϒl���u�Q�v�ƂȂ�悤�V�~�����[�V�������{���˗����Ă������C�K���������ρu�Q�v�ƂȂ�Ȃ������B�܂�u�P�v�`�u�T�v�̊�����̐ݒ���ו��ɓn�葊�����i�ɂ������ǂƂ��e�͓I�ɂ������ǂ����݂������߂ɁC���ǂɂ����鑍���]�_�̕��ϒl�����NJԂő傫���������Ă��܂����ʂƂȂ����B�]�_���ϒl���u�Q�v�ƂȂ�悤�ɃV�~�����[�V�������{���˗����邱�Ǝ��ԂɎ��{�㖳��������C�S���Ǔ���̕]�_���ϒl��ݒ肷�邱�ƁC����ɂ͕��NJԔ�r���Ӑ}���邱�Ƃ̈Ӌ`���܂߂čČ�����v����ۑ�ł���B

�@ �����ŁC�e�̈�ɑ���E�G�C�g�l�̖�肪����B�����w���̋����ł����Ă��C���NJԁC�E��Ԃł̑���ɂ���ĂS�̈�ɑ��銈���̒��x�͈قȂ�B�Ⴆ�C���犈�����قƂ�ǂȂ��������C�f�Â���Ɩ��Ƃ��镍���a�@�C���n�w���Ɨ��n�w���̑��Ⴊ���݂���B�܂��C�w���e��ψ���i�g�D�^�c�̗̈�j�ւ̍v���̒��x�́C�����Ə���Ƃł͑傫�ȑ��Ⴊ������B���̂悤�Ȃ��Ƃ���C���NJԁC�E��Ԃɂ���Ċ��҂����̈�ւ̍v���x�ɃE�G�C�g��ݒ肷�邱�Ƃ��\�Ƃ����B�S�̗̈�̍��v�i�����]�_�j20�_�͕s�ςł��邪�C�e�̈�T�_�ɂǂ̂悤�ȃE�G�C�g��ݒ肷�邩�ɂ��Ă��e���ǂ̔��f�Ɉς˂邱�ƂƂ����B���̃E�G�C�g�ݒ肪���NJԋy�ѐE��Ԃ̑���̒������Ƃ��ċ@�\�������^��̎c�镔�ǂ�����B

�@ �܂��C�]�����ځE�זڂ̖��C�]�����ʂ̗��p�ړI�Ȃǂ̖�肪�w�E����Ă���B

�@ �����]�_���ϒl���e���ǂœ���ꂽ�킯�����C���ꂾ���ϓ������]�����ʂNJԂŔ�r���邱�Ƃ͏o���Ȃ��B���Ȃ킿�C���NJԔ�r���Ӑ}���邱�Ƃ̎����\���Ƃ��̈Ӌ`�̍Č���������̑傫�ȉۑ�ƂȂ����B

�@ �ȏ�C�]�����ʂ��O���t���������̂��Q�l�����Ƃ��Ė����ɓY�t�����B |

|

�y�R�z���Ǔ������o���ꂽ��Ȉӌ���

�@ �e���ǂ����ꂽ�]�����{��̈ӌ��i���_�j���L����ƈȉ��̂悤�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł���B

�P�j �]�����ʂ̌��\���@�y�ї��p�ړI�̖��m��

�@�@ �E�e�����̊����̓��@�t���ɂȂ�悤�ȕ��@�E�`���̌������K�v�ł���B

�@�@ �E�l�]���̌��ʂ̗��p��t�B�[�h�o�b�N�V�X�e���m�ɂ���K�v������B

�@�@ �E�]�����ʂ������C�l���l�ہC�ҋ����P�Ɏg���Ƃ���C���������̒�o�����߂�ׂ��ł���B

�@�@ �E�]�_�����\����Ƃ���Α����]�_�ł͂Ȃ��C�e��������̕]�_�����\����ׂ��B���̂��Ƃ�

�@�@�@ ��苳���̌��i�������̕���̊����ɏG�łĂ��鎖���j�����d����K�v������B

�@�@ �E����͌��\��O��Ƃ��邪�C���̂Ƃ��͌l�I�ȃf�[�^�ł͂Ȃ����ǕʁE�����̈�ʂȂǂ�

�@�@�@ ���v�l�Ƃ���K�v������B

�Q�j ��Ε]���Ƒ��Ε]���i20�_���_�ɂ���Ӗ��j

�@�@ �E ���Ε]���Ɛ�Ε]���y�ѓ��B�x�]�������݂��Ă��邱�Ƃ̐������K�v�ł���B

�@�@ �E 20�_���_�̐��l���͋q�ϓI�Ó����ɒ�����������B

�R�j �]�����ځE�זڂ̌������Ɗȑf���i�ǂ̂悤�Ȋ������|�C���g�����邩�j

�@�@ �E �����_�������ɉz�������͖������C����̈�ŗD�ꂽ�����������������]������K�v������B

�@�@ �E �]�����ڂ̌������Ɗȑf�����K�v�ł���B

�S�j�u����I�ȋƖ��v�i�Ⴆ�Έ�Ís�ׁj�̕]��

�@�@ �E �u�����̓��ꐫ���l�������]�����ځE�]�����ݒ肷��K�v������B�@

�@�@ �E �Տ��Ɩ��̕]���̌��������K�v�ł���B

�T�j�e�̈�Ɛт̎��̕]�����d�v

�@�@ �E ���L�����ɂ��Ă��l�����K�v�ł���B

�U�j�O���]���ɑς�����]����̐ݒ�@

�@�@ �E �]�������̈ꕔ�ɋ����l�̎�ςɔC�����]�����ڂ����邽�߁C����͂����r�����C

�@�@�@ �]�����ڂɂ��Ă͉\�Ȍ���q�ϐ����m�ۂ���K�v������B

�@�@ �E ���q�ϓI�ȕ]����̐ݒ肪�K�v�ł���B

�@�@ �E �S�Ă̕��ǂŊw���ɂ����ƕ]�����ʂ��������K�v������B

�V�j�]����Ƃ̒P�����i�P�N���̏W�v�l���j

�@�@ �E�]�������̍쐬�ɖc��Ȏ��Ԃ�������̂ŁC�f�[�^�x�[�X�̍쐬�C���ʂ̗��p����������}�邱�ƁB

�W�j�W���]�_�ƕ]����̓K�����i�W���]�_�͉u�Q�v�V�~�����[�V�����̏[���j

�@�@ �E�w�ǂ̕��ǂŊ���É߂����B

�@�@ �E �e�����̌l�]���ɑ���F���ɂ��ꂪ����B�@

�@�@ �E �����쐬�̂��߂̃��f���������������ߓ��ꐫ���������Ǝv����B

�@�@ �E �u���_�v�ɑ���l�����������ɂ��قȂ��Ă����B

�@�@ �E ����̊�Ɋ�Â������l���ɂ͖���������B

�@�@ �E �p���I�Ȏ��{�ɂ��S�w�I�ȓ����̍쐬���K�v�ł���B

�@�@ �E ���|�C���g���ɂ��T�i�K�]���ɂ͂��̓K�ؐ��ɋ^�₪����B

�@�@ �E ���l����p�~���C�������e����̓I�ɋL�q��������ւ̕ύX���������ׂ��ł���B

�X�j�̈�ʕ]���_�̓K����

�@�@ �E �S�̈悷�Ȃ킿�u����v�u�w�p�E�����v�u�g�D�^�c�v�u�Љ�v���v�̑����]���̍Č������K�v�ł���B

�@�@ �E �S�̈�ɂ͐E��ԁi�����C�������C�u�t�C����j�̕]�_����݂��Ȃ���Εs�����ł���B

�@�@ �E ����̂S�̈�̕]������̑����]�_�ɂ���r�E�]���ɂ͂ǂ����Ă�����������B

�@�@ �E �e�̈�ʂɕt���ꂽ�d�݂ɂ��ẮC�w���ԁC�E��ԁC�����̈�ԁC�ȂǑ����̗v������ꌳ�I

�@�@�@ �ړx�ł͌��߂��Ȃ��B�܂����̂悤�ȕ]���@�����������̂��������K�v�ł���B

10�j�E��ʔz�_�̓K����

�@�@ �E �����̐E�����\�Ȍ���]���o����l�ɑ����̕]�����ڂ�ݒ肵�����C�����̈Ⴂ��S�ċz��

�@�@�@ �o�������m�ȕ]���V�X�e���ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B

�@�@ �E ���K�D�̋����ɑ��钲�����ڂ��s�K�ł������B

�@�@ �E �E��ʃ|�C���g�̔䗦�������K�v�ł���B

11�j���NJԂ̐�����

�@�@ �E���ǂɂ���ẮC�E��Ԃł̃E�G�C�g�ݒ�ɂƂǂ܂炸�C�����l���ɃE�G�C�g�l��ݒ肷�镔��

�@�@�@ �����������C���������K�v������B

�@�@ �E ���ꂾ���s����ȕ]�����ʂNJԂŔ�r���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�@ �E ����̂悤�ȕ��NJԂ̂�����Ȃ������@�̌������K�v�ł���B�@ |

|

�y�S�z���ǂ̊ϓ_����݂��T�v

�@ ���̍��ł͊e���ǂ�������{���������̌l�]���ɂ��āC���ꂼ��̗��ꂩ�炻�̈Ӌ`�ƌ��ʁC���_�ƌ��E�C�ۑ�ƌ����������܂Ƃ߂����̂ł���B����̌l�]���ł͐E��⌤������̈قȂ�S������]�����C���ΓI�Ɍ��Ă������̓���ƕs��������O�ɂ��J��Ԃ��q�ׂ��B����������⌤���̈悪�݂��ɐڋ߂��Ă��镔�Ǔ��ł���C���̎�舵�����]���̑Ó����ɂ����Ǔ��Ǝ��̌������\�ł��낤�B���������Ӗ����畔�ǖ��ɂ܂Ƃ߂��������ȉ��ɋL�ڂ��邱�ƂƂ���B |

|

����w��

�@ ����́u�l�]���v�́A��w�����̊������q�ϓI�������ɕ]�����邱�Ƃł������B���̓����́A�t�H�[�}�b�g�Ɋ�Â����ȓ_���E���Ȑ\���A�S�̈�i���犈���̈�A�w�p�����̈�A�g�D�^�c�̈�A�Љ�v���̈�j�̑����]���A�����|�C���g�ɂ�郉���N�Â��ł������B

�@ �]��������ʂ��āA������w���S�̂̊��������炩�ɂȂ�A����͂����v���Ă����d�v�������N���ꂽ���A�]�����@�͌����ۑ�𑽂��܂ނ��̂ł������B

���Ӌ`�ƌ��ʁ�

�P�D�����l�������̊������T�N�Ԃɂ킽�莩�ȓ_�����]�����邱�Ƃ��ł����B�]����͂���Ɍ������ׂ��ł��邪�A�_���ƕ]���ɂ���ĉۑ�m�ɂ��A����̔��W���v��I�Ɋ�}��������ɂȂ����B

�Q�D�w�p���������łȂ��A���犈���A�g�D�^�c�A�Љ�v�����]������A���͂�^�����B����܂ŁA���犈����Љ�v���͕]���̑ΏۂƂ͂Ȃ炸�l�I�ȓw�͖ڕW�ɂ����Ȃ��������A�l�]���̑ΏۂƂȂ邱�ƂŐV�������݂ƈӗ~�����܂�Ă���B

�R�D��w�����̏������́A���含�����łȂ������J�Ɛ����ӔC�����߂�����̂ƂȂ�A�Љ�I�ȕ]�������狁�߂�w�͂��n�܂��Ă���B�{�w���ł́A�w�p�E�����Ɛт��w���z�[���y�[�W�ɂ����Č��J����\��ł���B

�����_�ƌ��E��

�P�D����̌l�]���́A��Ε]���ł����������̈Ⴄ���̂𐔗ʉ��������ƂŁA���܂��܂Ȗ�����N�����B�����̈�̈Ⴂ�A�����̎��̈Ⴂ�A���犈���Ɗw�p�����̈Ⴂ�͏k������A�ʓI�ɔc�����ꂽ�B���̈Ⴄ���̂�ʓI�ɔc�����]�����邱�ƂŁA���I�]���̞B�����Ǝ����k�������ʓI�]���̕s���肳�����܂ꂽ�̂ł���B

�Q�D���̏k������w�����̕]���ɗL���Ȃ̂��ǂ����A�^��͑傫���������̂܂܂ł���B����̕]���ł́A�����k�������ʓI�]���̖�肪�I�悵���B���I���ʂ��A�������x���⍑�ۃ��x���ŕ]�����ׂ��i���B�x�]���j�A�����̊������l�ɑ����đS�ʓI�i�ʂƎ��j�ɔc�����ׂ��i�����܂ސ�Ε]���j�Ƃ����]�����@�̑Η���������������ł���B�{�w���ł͗ʓI�c���ɂ���Ε]���Ɍ��肵�Ď��{�������A�]�����@�̑Η��͎c����Ă���B

�R�D�S�̈�̑����]���́A�w�������̊�����S�̓I�����ΓI�Ɍ��邱�Ƃ͂ł��邪�A�����̊����̋q�ϓI�ȕ]����ۑ�̖��m���ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B����́A���犈���A�w�p�����A�g�D�^�c�A�Љ�v���Ƃ������̈Ⴄ���̂�ʓI�ɕ]�����������邱�Ƃ̌��E�ł���B

���ۑ�ƌ���������

�P�D�����k�������ʓI��Ε]���ɂǂ̂悤�ȈӖ�������̂��A��w�����̕]���Ƃ��ėL���Ȃ̂��ǂ����Č�������K�v������B�ʓI��Ε]���̑S�w�I�Ȏ��{�́A�������̊m�ۂ�����ł���A�w���ɂ����Ă����ΓI�Ȉʒu���]������邾���ł���B���ΓI�Ȉʒu������w�͂͑��ΓI�Ȃ��̂ɂȂ�A��w�Ƃ��Ċ��͂������̂ɂȂ邩���m���ł���B

�Q�D���犈���A�w�p�����A�Љ�v���́A���ꂼ��ɂӂ��킵���]�����@����������K�v������B���犈���́A�w���ɂ����ƕ]���A�w���Ƌ�������̈ӌ�����ɂ���Ε]���A�w�p�����͓��B�x�]���A�Љ�v���͐�Ε]���ȂǁA�������W������悤�ȕ]�����K�v�ł��낤�B�]���͌l�ɑ����������]���ł͂Ȃ��A���犈���ɂ�����l�]���A�w�p�����ɂ�����l�]���A�Љ�v���ɂ�����l�]���ȂǂɂȂ�B

|

|

�o�ϊw��

�@ ����́u�l�]���v�͓����̖ړI�Ƃ��Ă͎��̂Q�_�ł������B

�@ �P.�����l�̊����ɂ��Ă̎����I������I�ȓ_��

�@ �Q.����Ɋ�Â��C����E�����ȂǏ������̈�w�̌���ւ̓w��

�@ �����̖ړI�ɏƂ炵���킹�C���݁C�w���ɂ����Ĉ�ʂ�̎��{���I���������_�ɂ����Ă܂Ƃ߂�ꂽ�ӌ��͎��̂��̂ł���B

���Ӌ`�ƌ��ʁ�

�P.�����l�������̋Ɛт����̊�ł����ĕ]�����s�����B

�@ �S�̈�ɂ��Ă̊������тƌ����Ɛт�I�ȗl���̂��ƂɋL�����C�T�N�Ԃɂ킽��Ǘ����邱�Ƃ��ł����B

�Q.�w���S�̂��猩�����ΓI�Ȉʒu�W��m��C���Ȃ̊������𑣂��B

�@ �E�ʁ^�̈�ʕ]�_�̕��z�\��������Œ�o����C�w���ɂ����Ċe�̈�ɂ��Ă̎����̈ʒu�W��c�����邱�Ƃ��ł����B

�R�D�����ƐтƎЉ�v���ɂ��Ă͖��N�x���̖{�w�������N��ɂ����đg�D�I���J�𑱂��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B

�S.����̕]����Ȃǂ��������C�Č������邱�Ƃɂ��C���̎�|�������w���ɂ�����]���V�X�e���̌��������������s���B

�����_�ƌ��E��

�P.�S�̈�̕]������̑����]�_�ɂ���r�E�]���ɂ͖���������B

�@ �ł���Ƃ���C�e�̈�ɂ��ʂ̕]�_�܂ł̔�r�ł��낤�B

�Q.���Ε]������Ε]�����̂����ꂩ�ɓ��ꂷ��K�v�����邪�C���Ƃ��Ƃ́u�l�]�� �v�̎�|���猩�đ��Ε]���͈Ӗ����Ȃ��B

�R.�e�̈悲�Ƃɕt���ꂽ�E�F�B�g�ɂ��ẮC�w���ԁC�E�ʊԁC�����̈�ԂȂǑ����̗v���ɂ��C�ꌳ�I�Ɍ��߂ɂ����B���̂悤�Ȉꌳ�I�Ȏړx�ɂ��]�����l�]���ɍœK�Ȃ��̂��ǂ����ɂ��Ă͏d�v�Ȍ��������ƍl�����悤�B

���ۑ�ƌ���������

�P. ���݂̕����ɂ����ẮC���ۂ̕]���̈Ӗ������̂͊w���������Ɍ��肳��悤�B

�@ �e�w���Ԃɂ����Ă͊w�������C�]����Ƃ��̉^�p�Ȃǂ͕K����������������ꂽ���̂ł͂Ȃ��C�S�w���ʂƂ��ē��ꂳ����͋ɂ߂Č���ꂽ���̂ł���B�������Ȃ���C�{�l�]���͊e���ǂ������̖ړI�ɏƂ炵�ėl�X�ȑ��ʂ���]�������E���@���N���C�Ƃ�܂Ƃ߂�ꂽ���̂ł���C����C�S�w�̕]���ɑ��Ă̗���x�E�K�n�x�̌����҂��ėL�Ӌ`�ō����I�ȕ]�������Ƃ��Ċm�������\����������̂ƍl������B

�Q.�l�]���ɂ��Ă͌��\��O��Ƃ��邪�C�l�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ����ǕʁC�����̈�ʂȂǂ̓��v�l�Ȃǂł����ĂȂ����ׂ��ł���B

|

|

��w���E��w�������a�@

���Ӌ`�ƌ��ʁ�

�P�D �����l���ߋ�5�N�Ԃ�4�̈�i����C�w�p�����C�g�D�^�c�C�Љ�v���j�̊������тƌ������тꂵ�����p���ĕ]�����s�����B

�@ �P�j�E��i�����C�������C�u�t�C��b����C�Տ�����j���Ƃɓ��ꂵ����Ŋ������тƌ����Ɛт��Ǘ��E�c�����邱�Ƃ��ł����B

�Q�D ��w���E�������a�@�ɂ����鋳���l�E��ʂ̑��ΓI�ʒu�W��m��C���Ȃ̊������𑣂��ƌ������̖ړI�͒B���ł����ƍl����B

�@ �P�j �E��ʂɗ̈�ʂ̑��ΓI�]�����l���m��C�e�̈�ɂ�����l�̈ʒu�W��c�����邱�Ƃ��ł����B

�@ �Q�j�e�����l�̊e�̈�ʂɒ����E�Z�����Ċm�F���C����̓w�͖ڕW�C�s���ڕW���l�����ŁC�L���Ȏ����̂P�ƂȂ����B

�R�D ����̕]�����ځC�]����Ȃǂ��������C����̌l�]�������ǂ����̂ɂ����čs�����ƂɂȂ����B

�����_�ƌ��E��

�P�D ���Ε]�����C��Ε]�����C�����ꂩ�̕]���ɂ��ׂ�����肪��N���ꂽ�B�̈�ʂɑ��Ε]�����Ă��C�S�̈�̕]������Ȃ鑍���]���𑊑Ε]�����邱�Ƃ͖�肪����Ƃ����ӌ��������ꂽ�B

�Q�D �T�̐E��i�����C�������C�u�t�C��b����C�Տ�����j�ɕ����ē��ꂵ���]�����ڂŕ]�������B���̌��ʁC�����⏕�����C�u�t�C����Ə��X�ɕ]�����Ⴍ�Ȃ����B�E��ɂ���Ă��]�����ڂ�������K�v����������������Ȃ��B

�R�D �u�����̓��ꐫ���邢�͓���̗̈�ŗD�ꂽ���������Ă��鋳���ɔz�������]�����ځE�]������ݒ肷��K�v������B

�S�D �����a�@�ł̐f�ËƖ��̕]���ɂ��āC�]�����ڂ���������K�v������B

�T�D ��w���E�������a�@��4�̈�����v���������]���̕��ϓ_�͑����ǂƔ�r���ĒႭ�C�������]�����ʂł������B�l�]���B�ڕW�ɂ���̂��C�w�͖ڕW�ɂ���̂��C�����c�����B

���ۑ�ƌ���������

�P�D ��w���E�������a�@�̑����]���̕��ϓ_�͑����ǂƔ�r���ĒႭ�C�������]���ƂȂ����B

�@�@ ��w���E�������a�@�̋����l�������ǂ̋����Ɣ�r���āC�������тƌ������т��������Ă��Ȃ��Ƃ͎v��ꂸ�C����ƕ]�����ʂ̘���������Ǝv��ꂽ�B

�Q�D �]���̊�B�ڕW�ɂ���̂��C�w�͖ڕW�ɒu�����ɂ���ĕ]�����������Ă���B�܂��C��w�Ƃ��Ắu�l�]���v�̖ړI�m�ɂ���K�v������B

�R�D ���\�̎d���ɉۑ���c�����B�]���ψ���̈ӌ��Ƃ��āC�E��ʂɋ���C�w�p�����C�g�D�^�c�C�S�̂̕��l�������l�ɒm�点���B�܂��C�l�]���ɎQ�����������ɐE��ʕ]�������C�E��ʂɋ���C�w�p�����C�g�D�^�c�C�Љ�v���ɂ��ĕ��ϓ_�ƕ��l��}�������Č��\�����B���\�̂�����ɂ��ẮC����̌����ۑ�Ǝv����B

|

|

���w���E���w�������a�@

���Ӌ`�ƌ��ʁ�

�P.�e����������C�w�p�E�����C�g�D�^�c�C�Љ�v���̂S�̈�ʼnߋ��T�N�Ԃ̎��сC�Ɛт����w���ɂ�������̊�ŕ]�������B

�Q.�e�������S�̈�ɂ����銈����c������̂ɗL���ł������B

�R.�e�����̒����C�Z�����Ċm�F���C����ɏ����������コ���邽�߂ɗL���ł������B

�S.�e�����̎��w���ɂ����鑊�ΓI�Ȉʒu�t����c�������ŗL���Ȏ����̈�ƂȂ����B

�T.�e����������̓w�͖ڕW�C�s���ڕW���l�����ŗL���Ȏ����̈�ƂȂ����B

�U.����̌l�]���̎��{���_�@�ɁC���w���N����������C�P�Ɍ����Ɛтɗ��܂炸�C�S������L�ڂ���悤�ɉ��߂邱�Ƃ��o�����B�܂��C�u�����̌l�]���v�Ɓu���w���N��v�̃f�[�^�𑊌ݗ��p���ł���悤�ɂ����B

�����_�ƌ��E��

�P�D�����̍��ڂ�]���ł���悤�ɐݒ肵�����C�ׂ�������Ŋe�����̓w�͂Ƃ��̐��ʂ𐳓��ɕ]�����邱�Ƃ��ł��Ă��Ȃ��ӏ����������B���Ɏ��̋����̗Տ��Ɩ��ɑ���]�����Č�������K�v������B

�Q.��b�n�C�Տ��n�y�ъe�E��ʂɕK�{�̕]�����ڂ�ݒ肵�C���̑��ɑI���̕]�����ڂ������ݒ肵�����C�����̋����͕K�{�̕]�����ڂ݂̂̕]�������s��Ȃ������B���̂��߁C����̌��ʂ��Q�l�ɂ��ĕ]�����ڂ��Č�������K�v�����������B���邢�́C�����̍��ڂ�I�l���C�L���ɂȂ�悤�ɁC�]�����ڂɈ��̌W�����|����悤�ȕ]���@���l����K�v������B

�R.�e�E��ʂ̕]�����ʂ��݂�Ɗ�b�y�їՏ��n�̋����̕]�_�����̐E�����⍂�������B�����͍���̌��ʒʂ�ł��邩������Ȃ����C����C�e�E��Ԃł̕]�_�̕��ϓ_�������ɂȂ�悤�ȕ]���@���l����K�v������B

�S.����C���Ȉ�t���Ǝ����ւ̎��Z�̓����C���p�����̖{�i�^�p�C���C��K�C���ȂǂŁC���܂ňȏ�ɋ���֘A�Ɩ��̑����������܂�邽�߁C�Տ������̋���C�f�ËƖ��̕]�����Č�������K�v������B

�T.�g�D�̈���Ƃ��Ă̓����Ɋւ��Ă̕]�����l���Ȃ��ƁC�d�v�Ȃ��Ƃ��]���ɊW�Ȃ��Ƃ��Čy�����邢�͑S����낤�Ƃ��Ȃ��X�����ł邱�Ƃ��뜜�����B

���ۑ�ƌ���������

�P.�w���̎��ƕ]���̕��@���ǂ̂悤�Ɏ�����邩�����̕K�v������B����͊w���̎��ƕ]���̌��ʂ����̂܂ܕ]���ɔ��f���������C�u�w���̎�g�݂Ɛ��ʁv�Ɋւ��Ă͍폜���Ȃ��Ƌ����ɍ��߂���B�܂��C���w���ł͉ȖڒP�ʂŊw���]�����s���Ă���̂ŁC�����l�̕]���ɒ��ڌ��т��Ȃ����Ƃ����Ƃ��Ďc��B

�Q.�㎕��w���������Ȃł͔C�������̗p���Ă��邪�C�C�����̕]�����ڂƋ����̌l�]����Ƃ̊W�ɂ��Ă���������K�v������B

�R.�e�w���̌��ʂ��r����������ŁC�e�w���Ԃ̕]���̊�������������ꂵ�������悢�B |

|

��w��

���Ӌ`�ƌ��ʁ�

�P.�e�������ߋ�5�N�Ԃ̊�����_���C�Ǘ����邱�Ƃ��ł����B

�Q.����̌l�]���ɍۂ��Ė�w�����ݒ肵���]����́C�����C�������C����̎d�����e�C�������S�Ȃǂ𑍍��I�ɍl��������Œ�������Ă���C�T�ˑÓ��ł������B

�R.������_�@�Ƃ��č���̋���E���������ɂ�����ۑ�m�ɂł����B

�S.��w���ł́C�]����苳���̏������ɑ��鎩�ȓ_���E�]���̐ϋɓI�Ȑ��i���v���āC�e�N�x�ɂ�����S�����̌����ƐсC�Љ���Ȃǂ��܂Ƃ߂Ė�w���z�[���y�[�W��őS���Ɍ��\���Ă���B���̂悤�ȓ����̓w�͂��C����̌l�]���ɂ����Ă͂�����x���f���ꂽ���ʂƂȂ��Ă���C���̓_�ɂ����Ă��C��L���j���p�����邱�Ƃ̏d�v�����Ċm�F���ꂽ�B

�����_�ƌ��E��

�P.�e���ǂ̕]����L������ŁC�u����̕]�����ʂ�ϋɓI�Ɍ��\���ׂ��v�Ƃ̈ӌ����命���ł������i�]���_�̕��z�C���ϒl�Ȃǂ��܂߂āj�B����C���ꂪ�ł��Ȃ��������Ƃ����ł���B

�Q.�����쐬�̃��f�����Ȃ��������ƂŁC�e���������o���ꂽ�����ɓ��ꐫ�������Ă���C���ꂪ���ΓI�ȕ]��������ɂ����Ƃ̈ӌ����������B

���ۑ�ƌ���������

�P.�]�����ʂ̗��p�ړI�Ɋւ��āC���������̓I�C�����m�ɒ�`����K�v�����邱�Ƃ������̋�������w�E���ꂽ�B���̓_�͍���̌l�]���̎��{�ɂ����ċɂ߂ďd�v�ȓ_�ł���C�T�d�ȋc�_����ɁC���m�ɂ��̗��p�ړI��ݒ肷��K�v������B

�Q.�u���_�v�ɑ���l�����������ɂ���ĈقȂ��Ă����B�i�e�����̎�ςɔC���������ȕ]���j���Ƃɑ��āC���q�ϓI�ȕ]����̐ݒ肪�K�v�ł���Ƃ̈ӌ����������B����C�u���ȕ]���v�̎�|���炵�āC�e�����C�e���ǂ̎��含�ɔC��������̂����ŗǂ��Ƃ���ӌ����������B���Ȃ킿�C�l�]���ɑ��闝��x�C�K�n�x�̌�����܂��āC���X�Ƀo�����X���Ƃ�Ă��邱�ƂɊ��҂��ׂ��ł���Ƃ̈ӌ��i�p���I�Ȏ��{��}�邽�߂ɂ��C�����ɕ]����ꂷ��K�v�͂Ȃ��j�B

�@ ����̌l�]���܂łɁC�S�w�I�ȓ���]������쐬���邱�Ƃ̐��C���p�I�Ɍ��������ׂ��ł���B |

|

�H�w��

���Ӌ`�ƌ��ʁ�

�@ �H�w���ł́C�����S�N�x�ȍ~�C���łɂT��ɂ킽���āC�u�����w�H�w���E�H�w������ ��������� �q���d�v���o�ł��C����I�Ɏ��ȓ_���E�]�����s���Ă��Ă���C�܂��C�����P�P�N�x�ɂ́C�w�O�҂ɂ��q�ϓI�]�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��ĊO���]�������{�����B�H�w���ł́C���̂悤�ɑg�D�ɑ��鎩�ȓ_���E�]�����\���s���Ă��Ă��钆�ŁC����C�����l�ɑ���]�������߂čs�����B�H�w�����O�̒B���̂��߂ɁC�l�Ƒg�D�̗����̕]���V�X�e�����������Ӌ`�͑傫���B�l�]���̓����́C�]���̎��ȓ_���E�]���ł͊m������Ă��Ȃ������]�����ʂ̃t�B�[�h�o�b�N�◘�p�ɂ���C���̂��Ƃɂ�荡��̋����l���x���ł̊����̌���C���ʂƂ��đg�D�̊����̂���Ȃ銈�������i�ނ��̂Ǝv����B

���]�����e�Ɗ��p��

�@ ���̂悤�Ȋ�{���j�ŁC���犈���C�w�p�����C�g�D�^�c�C�Љ�v���̂S�̈�ŕ]�������B

�P�D�����C�������C�u�t�C����̗l�X�ȐE�����\�Ȍ���]���ł���悤�z������B

�Q.�e�̈�Őݒ肵���S�Ă̕]�����ڂ�S�����ɓK�p����B

�R.�S�Ă̕]�����ڂ�_�������C���̍��v�ɂ��]������B100�_�B��l�Ƃ���B

�S.�w���ɂ����ƕ]�������{���C���̕]�����ʂ��l�]���ɔ��f������B

�@ �]�����ʂ͈ȉ��̂悤�Ɋ��p����B

�P. �]���̌��ʂ́C�����̏������̊������𑣂����߂ɗ��p����B

�Q. ���ɍ����]�����������ɑ��C���̊����̈�w�̌���𑣂����߂̓K�ȑ[�u���Ƃ���̂Ƃ���B

�R. ���̊������\���łȂ��ƕ]�����ꂽ�����ɑ��āC���̗��R�����C�����̉��P�ɂ��ēK�Ȏw���y�я������s���B

�S. �l�]���̌��ʂ𑍍��I�ɕ��͂��C�{�w���͊w�����̊����̌����c������ƂƂ��ɍH�w�����O�̎����̂��߂ɐϋɓI�ɗ��p����B

�����_�ƌ���������

����̌l�]���ł́C�H�w�������͌�q�̂悤�ɑ���Ȏ��Ԃ������C�ڍׂ���̓I�Ȏ������쐬���C�]���ɗՂB�]�����ʂ͑S�̓I�ɐ\�����̂Ȃ����̂ł��������C�]�����@���Ɋւ��Ă������̖��_�����炩�ɂȂ����B�ȉ��́C�H�w���Ǝ��Ōl�]���Ɠ����Ɏ��{�����l�]���Ɋւ���A���P�[�g�ɂ�蓾��ꂽ�ӌ��ƍH�w���]���ψ���ł̋c�_���܂Ƃ߂����̂ł���B

����w�S�̂ɂ��ā�

�@ �w���Ԃŕ]�����ʂɑ傫�Ȋi��������B����́C�w���Ԃ̕]����̈Ⴂ�������ł���Ǝv���邪�C�w���̌����ɂ䂾�˂邵���Ȃ��B

���H�w�����ɂ��ā�

�P.�l�]���ɑ���F���ɂ���

�@ �A���P�[�g���ʂ���C�e�����ɂ��l�]���ɑ���F���ɂ��ꂪ���邱�Ƃ����������B����́C�l�]���̌��ʂ̗��p��t�B�[�h�o�b�N�V�X�e���ɂ܂����m�ɂ���Ă��Ȃ����ʂ����邽�߁C�l�]���̗L�����ɑ���l�����������ɂ���ĈقȂ邽�߂ƍl������B

�Q.�]�����@�C�]�����ڂɂ���

�@ �A���P�[�g�ł́C�X�̕]�����ڂƂ��̕]���_�̑Ó����Ɋւ��đ����̈ӌ������Ă���C����c�_���d�ˁC���ǂ����̂ɂ��Ă����K�v������B���ɁC���犈���̈ꕔ�ɋ����l�̎�ςɔC�����]�����ڂ����邽�߁C����͂����r�����C�ł��邾���e�]�����ڂɂ��ċq�ϐ����m�ۂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��C�w���ɂ����ƕ]�����P�N�ڂ̌��ʂ܂��āC�]�����ڂ����łȂ��C���{���@��f�[�^�̏������@�ɂ��đ��}�Ɍ������d�˂�K�v������B����ɁC����́C����̕����Ƃ͈قȂ�O���̑�O�҂ɂ��q�ϓI�����I�ȕ]�����������ׂ��Ƃ����ӌ�������B

�R.�]����Ƃ̌������ɂ���

�@ �A���P�[�g�̌��ʁC�T�N�Ԃ̕]�������̍쐬�ɋ�����l�����蕽�ςŖ�38���Ԃ̎��Ԃ�������C����ȏ�̎��Ԃ������邱�Ƃ�N��l�Ƃ��Ė]��ł��Ȃ����Ƃ����������B�l�b�g���[�N�𗘗p���������l�̊����f�[�^�̓��͂₻�����ɂ����g�D�̊����̃f�[�^�x�[�X�̍쐬�����s���C�l�Ƒg�D�̗����̕]����Ƃ̌�������}��K�v������

�B

�S.�E����u���̏ւ̔z���ɂ���

�@ �H�w���ł́C�����C�������C�u�t�C����̗l�X�ȐE�����\�Ȍ���]���ł���悤�����̕]�����ڂ�ݒ肵�����C����ł��Ȃ��C�E���₨����Ă���e�u���̏̈Ⴂ�ɂ�銈���̈Ⴂ��S�ċz�����C�����̊����𐳊m�ɕ]���ł���V�X�e���ɂȂ��Ă��Ȃ��Ƃ����w�E���������B������ł͂��邪�C���P���Ȃ���Ȃ�Ȃ��_�ł���B

�T.�]�����ʂ̌��\�E���p�ɂ���

�@ �]�����ʂ̌��\�ɂ��ẮC�ϋɓI�ɍs���ׂ��ł��邪�C�]�_�̍��v�_�ł͂Ȃ��C�S��������̕]���_�����\���邱�Ƃɂ��C�����̌��i�������̕���̊����ɏG�łĂ��邱�Ɓj�����d����K�v������B�܂��C�]�����ʂ̐ϋɓI���p�E���p��搂��Ă��邪�C��̓I�ɂǂ����p���邩�ɂ��ẮC

�T�d�ɍs���K�v������Ƃ����̂��H�w���̈ӌ��̑吨�ł���B��v�ȗ��R�́C��L2�C4�ł���B |

|

���Ȋw��

������̕]���̖ړI��

�@ ����̕]���͢�����l�̊����ɂ��Ď����I������I�ȓ_���E�]�������{���邱�Ƃɂ��C�{�w�̋���E�����Ȃǂ̏������̈�w�̌����}��C�����Ė{�w�̗��O�̎�����}�飁i������w�ɂ����鋳���̌l�]���w�j���1�j�Ƃ����S�w�I���j�Ɋ�Â��ċ����l�̍���̊����ɖ𗧂Ă�ׂ����{���ꂽ���C�{�w���̌��ʂ��������C���̖ړI���B�����ꂽ�Ƃ͌�������������̗��R�͎�Ƃ��ĉ��L�ɏq�ׂ�悤�ɕ]���̕��@�̖��ɂ������Ǝv����

������̕]���̕��@��

�P.�S�]���̈�̐ݒ�

�@ �����̊���������C�w�p�E�����C�g�D�^�c�C�Љ�v����4�̈�ɋ敪����̂́C���i�K�ł͑Ó��Ǝv����

�Q.�]���̈�̕]�����ڂ̐ݒ�

�@ �S�w�I�Ȏw�j�Ɋ�Â��ƂƂ��ɁC�{�w���ł͋����̊����̑S�e��c������Ƃ������_����ꕔ�Ǝ��ɐݒ肵������L�ɏq�ׂ鐔�l���Ƃ̊֘A�ŁC���ʂ��������Ó��Ƃ͎v���Ȃ����ڂ��������

�R.���l���i�|�C���g���j

�@ ����̕]���̋q�ϐ���S�ۂ����͎̂��̈�A�̐��l���ł���

�@ �@�@4�]���̈悲�Ƃɕ]�����ڂ̃|�C���g�𐔒l������

�@ �A�@�@�Ɋ�Â��C�e�]���̈�̑��_�����C5�i�K�̕]�_�Ő��l�����C�]�_2�B��l�Ƃ��顖{�w���ł͓��B��l�͋����C��������u�t�C����ł͈قȂ�悤�ɂ����

�@ �B�@�A�̍��v�_�i20�_���_�j����ɁC���̂悤��4�i�K�̕]�����s���18�_�ȏぁ�D�G�C13�_�ȏ�18�_�������ǁC6�_�ȏ�13�_�������C6�_�������v�w��

�@ �ȏ�̇@�C�A�C�B�̂��ꂼ��̃��x���ɂ����鐔�l���͔ᔻ�ɑς�����q�ϓI�Ȃ��̂������Ƃ͎v���Ȃ������̕]���̍ő�̖��_�͂��̐��l���ɂ���

�S.��]���̏d�ݣ

�@ �{�w���ł́C�A���P��g���ʂɊ�Â����̎w�j����������ŁC��]���Ҍl�ɂ��ݒ���s������ɂ߂ď����ł͂��������C�Ó��Ƃ͎v���Ȃ��ݒ���������

������̐��l���i�|�C���g���j�̖��_��

�@ ����̕]�����@�̒��S�ł��鐔�l���́C��L�̇@�C�A�C�B�̂��ꂼ��̃��x���ɂ����Ĕᔻ�ɑς�����q�ϓI�Ȃ��̂������Ƃ͎v���Ȃ��

�@ �@�ɂ����ẮC�Ⴆ����̈�̏ꍇ�C�]�����ڂ́q����S���̎��сr�C�q����̎��r�C�q�w���ɂ����ƕ]���r�ɑ傫��3������邪�C������̊�Ɋ�Â��Đ��l�����邱�Ƃ����������\�ł��邩�ǂ����T�d�Ȍ������K�v�ł�������܂��C��r�I���l�����₷���Ǝv����q����S���̎��сr�ɋ敪�����]�����ڂɂ����Ă��C����̊�Ɋ�Â��Đ��l�����邱�Ƃ͍���Ȃ��̂�����������̗̈�ɂ����Ă����l�̂��Ƃ�������

�@ �A�ɂ����ẮC��Ε]���Ɋ�Â�5�i�K�̕]�_�ݒ�i���|�C���g����5�i�K�敪�j���K�ł��������ǂ����^��ł���C���B��l�Ƃ����]�_2�̃|�C���g�����q�ϓI�Ȃ��̂��������ǂ����^��ł���

�@ ���������āC�B�̐��l���i20�_���_��4�i�K�̐�Ε]���j�͋q�ϓI�Ó������������ł������ƌ��킴������Ȃ���e�]���̈�̓��B��l=�]�_2�̍��v8�_��6�_�������v�w�͂Ƃ�����Ă��邱�Ƃɂ��Ă��C4�i�K�]���̐M�����Ȃ����̂ł������Ǝv����

������̉��P��

�@ ����̕]���ɂ��ẮC���̓�̕��@���l������

�@ �@�@���l���i�|�C���g���j�𒆐S�Ƃ�������̕]�����@�̑�g�P���C�]�����ڂ␔�l���̋�̓I���@���ɂ��ĉ��P��}��

�@ �A�@���l���i�|�C���g���j��p�~���C�������e����̓I�ɋL�q����悤�ɂ���

�@ �{�ψ���Ƃ��Ă͌����Ɏw�E�����悤�ɐ��l���i�|�C���g���j�͑傫�Ȗ��_��s��ł���C�@�̕��@�ł͂��̖��_�����������Ȃ��ƍl���C�A�Ɋ�Â����L�̉��P����Ă���

�@ �����l�]���̖ړI���C�����l�̊��������I�Ɍ��J����i���ҕ]���̂��߂̏��̈�j���Ƃɂ���āC�������犈���������I������I�ɓ_��������̊����ɖ𗧂Ă�i���ȕ]���̈�j���ƂƂ��C��̓I�ɂ͈ȉ��̂悤�ɍs���

�P.�N��`���ŁC�����̑S������4�̈�i����C�w�p������C�g�D�^�c�C�Љ�v���j�ɋ敪���āC��̓I�ɋL�q����

�@ �����̃|�C���g�𐔒l�����邱�Ƃ͑S�w�I�ɂ͂��Ȃ��

�Q.�N�ɂ����J���l�����C�e�̈�̎�����ݒ肷�顂��̏ꍇ�C�Ƃ�킯�g�D�^�c�̈�̎����ɂ��Ă͐T�d�Ȍ������K�v�ł��낤�

�@ �S�w�I�ɂ͋��ʎ������w�j�Ƃ��Ē�߁C����ȊO�̎����̐ݒ�͊e���ǂɈς˂�

�@ �Ȃ��C�{�w���ł́C���ɋ���̈�y�ъw�p������̈�̊����̈ꕔ�́C�����l�ɑ��Č������z������ۂɍl������Ă��� |

|

���Y�w��

���l�]���̖ړI��

�@ �l�]���́C�����̏�������_�����C���̈�w�̌����}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��顂���́C�l�I�ȃ��x�������ɂƂǂ܂炸�C�g�D�Ƃ��Ă̓_���C���P��̎����Ƃ��Ċ��p����

�������̎��{��

�@ ����14�N3���ɒ��������{������Ώۂ͋���24�l�C������13�l�C�u�t2�l�C����2�l�C���K�D�i����2�l�C������4�l�C����5�l�j11�l�C�v52�l�ŁC�S���������Ώۊ��Ԃ͕���9�`13�N�x��5�N�ԂƂ��C���Ԓ��̗̍p�C���i�C�����o���C�w���܂Ȃǂ̓��L���������������

�@ ���Y�w���l�]���ψ���������ڂ̐ݒ�C�]�����@�����߁C��ɉ��K�����ǂ������`�F�b�N�����

���������ڂƕ]�����@��

�@ �����͑S�w�I�ɓ��ꂳ�ꂽ����C�w�p������C�g�D�^�c�C�Љ�v����4�̈�Ƃ������C���Y�w���̎���ɉ����āC����̈��4�̒����ځC�w�p������̈�ƎЉ�v���̈�͂��ꂼ��2�̒����ڂ�݂����i�g�D�^�c�͒����ڂȂ��j�

�@ ���ꂼ��̒����ځC�̈悲�Ƃɐ����ڂ���\�����ڂ̏����ڂ�݂����

�@ �Y�����Ȃ����ځC�N�x�͋Ƃ��C�]���ΏۊO�Ƃ���

�@ �����ڂ��Ƃɑf�_�i�P�ʐ��C5�i�K�C�l���C�ҁC���j���L�����C�����ڂ��Ƃɂ��̏��v�i�|�C���g���j��5�N�Ԃ�ʂ���5�i�K�]�����顗̈悲�Ƃ̕]���͒����ڂ̕��ϓI��5�i�K�]���Ƃ��C�����_��4�̈�̒P�����v�l�i����������20�_���_��e�̈�̃E�F�C�g�Â��͂��Ă��Ȃ��j�Ƃ����

�@ 5�i�K�]����͒����ڂŐ݂�����]�����5�i�K�]����2�̃|�C���g���i��������j��E�K���Ƃɒ�߁C���̑��͊e���̔��f�Ɉς˂���]����͗��㋳���Ɨ��K�D�̋����Ƃ͊Y�����鍀�ڂ��Ⴄ�̂ŕʂɂ����

���]�����ʁ�

�@ �����̌l�]���͏��߂Ă̎��݂ł��������C�]�����������삾���łȂ��C���L������ɋy���ƁC�w�����ł̎����̑��ΓI�Ȉʒu�C�N���E�K�ɉ������������m�F�������Ƃ́C�L�Ӌ`�ł������Ƃ����悤�

�@ ���ʁC�����̎��{��]���ɂ������đ����̖��_���o�Ă��������̌l�]���ł́C�����ځC�����ځC�̈�̏d�݂Â��͂��Ă��Ȃ��C5�i�K�]���͎��ȕ]���ł����āC�l�����łĂ���Ƃ������_�ł��顋q�ϐ������߁C�R���Z���T�X��w�͕͂K�v�����C����ɂ����E�����邱�Ƃ͎����ł��顂܂��C�����_���������Ƃɉz�������Ƃ͂Ȃ����C����̗̈�ŗD�ꂽ�����������l�������ɕ]������K�v�����顒������ڂ��]�����@���Ⴄ�̂Ŋw���ԂŔ�r���邱�Ƃ͌��ł���C������|�ɂ����v���Ȃ��

�@ �]�����ʂ́C�����_�i20�_���_�j�̕��ϒl��13.3�_�C����͗D�G�i18�_�ȏ�j15%�C�ǁi13�`17�_�j48%�C�i6�`12�_�j37%�C�v�w�́i6�_�����j0%�ƂȂ����

�@ �̈�ʁi5�_���_�j�ł͋���3.2�_�C�w�p�E����3.5�_�C�g�D�^�c3.4�_�C�Љ�v��3.1�_�ł�������S�̓I�ɋɂ߂ăo�����X�̂Ƃꂽ�C��펯�I��Ȍ��ʂƂȂ����

�@ �ׂ��ȓ_�ł����C�D�G�C�ǁC�̂��ꂼ��̂Ȃ��̕��z�ł́C�D�G�҂ɂ͖��_�����Ȃ��C�͓_���̒Ⴂ���̂������C�Ƃ�����������������e�̈�ʂł͎Љ�v����2���ł������������C����3�̈�ł�4���ő����ł�������܂��C�����ځC�����ځC�̈��5�i�K�]����1�͏��Ȃ������

�@ �������C���_�����顇@�D�G�͂��ׂċ����ł����āC���̐E�K�ł͗D�G�҂����Ȃ�����������������C�D�G�C�ǁC�ɕ��U���Ă�����A���ɍu�t�C����͂قƂ�ǂ��ƂȂ�����B���K�D�̋����͂��ׂĉł���������̌����́C�@4�̈�̃E�G�C�g�Â������Ȃ������̂ŁC�������C�u�t�C����ɕs���ƂȂ�����A���K�D�����ɑ��钲�����ڂ��s�K�ł��������Ƃ��l������

������̉ۑ聄

�@ ����́C��L�ɂ��Ă͏��J������i������ł͐����ς݁j���C����ɂ��C���Z���e�B�u�����Ȃ������C���N�C���̌l�]�������{���C�O���]���̍ۂ̎����Ƃ��Ďg���ƂƂ��ɁC�����̌�����ȂǂɃC���Z���e�B�u��������C�g�D�I�ȉ��P��̌��������Ƃ��Ċ��p����

�@ ���̑O��Ƃ��āC�@�]�����ڂ̌������C�ȑf�����s�Ȃ���q�ϐ��������C�d�v�Ȃ��̂ɐ������顇A�E�K�ɂ����4�̈�ɃE�F�C�g��������i�����ȊO�͋���Ɗw�p�������2�̈�ɃE�F�C�g��������j��B���K�D�����ւ̕]�����ڂƕ]�_�����������C���L�����ɂ��Ă��l�����顇D�w���ɂ����ƕ]���̌��ʂ��g�ݓ����悤�Ɍ������顇E�C���Z���e�B�u�̕��@�C�`�����������顇F�g�D�I�ȉ��P��i�Ⴆ�C�w���Ƃ̓��c���Ԃ̊m�ہC���������̐��i�C��c�⎖�������̍������C�n��d��Ƃ̘A�g�����j���������� |

|

�M�ш�w������

���l�]�����{�Ɍ����Ă̕��ǂɂ�����m�F���ӎ�����

�P.�]���́C�S�w�I�ɍ��ӂ��ꂽ���[���i�S�̈�_���C���Njy�ѐE��ɑ���z�_�̊e���ǂɂ�鎩�R�ٗʁC�T�i�K�]���j�����炵���z�����_�t���Ɩ��������X�g�z�z���C�e�������̃V�[�g�ɏ������̎��{�������L�����邱�Ƃɂ�莩���v�Z���ꂽ���_�Ɋ�Â��čs���B

�Q.�]���́C�M�������̎��Ȃ̋Ɛь������ƍ���̎��ȊǗ��̂��߂ɍs���B

���Ӌ`�ƌ��ʁ�

�P.�M�ш�w�����������̋Ɩ����\�Ȍ��胊�X�g�A�b�v�����B

�Q.�����S�ʂɂ��đ��ΓI�ȃE�F�C�e�B���O���s���C���c���o�����l���ɂ������邱�Ƃ��o�����B

�R.�P�C�Q��茻���_�ɂ�����M�ш�w�����������̉ʂ����ׂ��Ɩ���i�āj���C�܂���Ȃ�ɂ���̓I�ɒ��ꂽ�B

�S.�e���������Ȃ̋Ɛт��C���Ǔ��̓��ꂳ�ꂽ��Ɉˋ����ċq�ϓI�ɕ]�����C�������@��ƂȂ����B

�T.�]�_�̕p�x���z�i���Ǔ��j���e�����ɊҌ����邱�Ƃɂ��C���Ȃ̑��ΓI�ʒu���m�F�ł��鏉�߂Ă̋@��ƂȂ����B

�U.���㎩�Ȃ̋ƐъǗ������₷�����邽�߂̊Ǘ��V�[�g�z�z���o�����B

�����_�ƌ��E��

�P.�Ɩ��̃��X�g�A�b�v�C�����̑��ΓI�ȃE�F�C�e�B���O�Ɛ��l���Ƃ��܂����n�ŒNj����Â��s�\���B

�Q.�����̉ʂ����ׂ��Ɩ����e�͎���Ƌ��ɕς����̂ł���B����������Ή��o���Ȃ��C���𐔒l�����C���Ԏ��Ŕ�r���邱�Ƃɐ�����������̂��H�@���̍��{�I�Ȗ₢���S���ǓI�ɂ͍�������Ă��Ȃ��B

�R.�����Ċw��̈悪�S���قȂ�C���l�ς̑�����傫�����NJԂ��ꗥ�]�����邱�Ƃɂ��Ă̐���Ɋւ���c�_�́C�������Ǔ��C���NJԑS�w�I�Ƃ�����I�ɑ���Ȃ��B

�S.�X�̊����ɕt�^������l�C�E��Ԃ̃E�F�C�e�B���O�̈ꕔ�ɕs�����ȓ_���F�߂�ꂽ�B����̔z�����ʂł́C�����ɏƂ炵�ď���̊������ʂ��ߏ��]���ƂȂ�X��������B�܂��C����Ԃ̊�l�C�E�F�C�e�B���O�̌��������K�v�ł���B

���ۑ�ƌ���������

�P.�u���_�ƌ��E�v�̑S�����B

�Q.���ɕ��NJԔ�r�̉\���C�q�ϓI�������ɂ��ẮC��x�����ɖ߂�����Ŏ��Ԃ������ĐT�d�ɍČ������ׂ��ł���B�����{�O�ɏ\���ȋc�_�������ꂽ�Ƃ͎v���Ȃ�����ł���B

�R.�l�]���Ȃ̂����ȕ]���Ȃ̂����m�ɂ��ׂ��ł���B

�S.�]�����ʂ����ɔ��f������̂��C���Ȍ[���E���ȊǗ��̂��߂݂̂Ɏ��{����̂����m�ɂ��ׂ��ł���B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|