2024年12月24日

- 社会連携・貢献

経済学部学生が 「よかね雲仙!地獄探検ツアー~共に生きる自然~」ツアーを開催しました

2024年12月8日(日)に、 長崎大学経済学部の津留﨑和義准教授と木村眞実教授のゼミが、イベント「よかね雲仙!地獄探検ツアー~共に生きる自然~」を開催しました。

津留﨑ゼミと木村ゼミでは、ゼミ活動に協力いただいている雲仙観光局と連携し、雲仙地域の自然の魅力を伝える活動を行っています。

昨年度に津留﨑ゼミが開発した「子どもパークレンジャー」という自然環境について体験しながら学ぶプログラムを基礎として、今年度は津留﨑ゼミと木村ゼミの3年生が経済学部社会イノベーション領域の「実践的なゼミ活動(専門ゼミ)」の一環として、この取り組みに携わっており、最終的には、雲仙市をフィールドとした修学旅行パッケージ開発につなげることを目指しています。

本イベントでは、経済学部の学生が案内役を務め、子どもたちが雲仙地獄を五感で体験するプログラムを通じて、自身と自然との繋がりを実感するとともに、自身の考えや行動が環境に与える影響を理解し、持続可能な環境配慮行動につなげることを目的としています。

当日は長崎大学教育学部附属小学校の5・6年生(13名)と保護者が参加しました。プログラムは、事前学習、フィールドワーク、事後学習からなります。

まず、出発地の附属小学校から雲仙温泉へ移動する車中で事前学習を行い、参加者たちはクイズ形式で雲仙温泉の特徴について理解を深めました。そして、雲仙温泉へ到着し、天候に恵まれた快晴のなか、参加者と学生は3つの班に分かれて、雲仙温泉地獄でのフィールドワークを行いました。温泉地獄が生活とどのように関わっているのかを、五感を通じて理解できるように工夫し、ゲーミフィケーションの要素を取り入れて参加者の意欲を高める内容にしました。

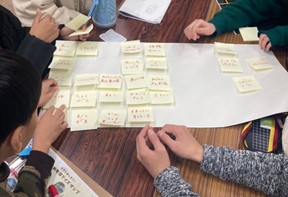

フィールドワークで温泉地獄を体験した後には、事後学習(振り返りのワークショップ)を行いました。各班でブレーンストーミングを行い、雲仙で発見したこと・ものは何か、自然と人との関係性、そして、未来に向けて自分たちは何ができるのかを検討しました。ワークショップのまとめとして、ジュニア・パーク・レンジャー宣言を行い、本イベントを閉会しました。

■参加した学生からは以下の感想がありました。

・児童に対して、多くの質問や挙手をしてもらうことを意識して行ったが、それでも全員に関心をもってもらうことは、かなり難しいと感じた。

・当事者意識を持たせる質問を行うことは、積極的な参加につながると感じた。

・スケジュール管理に関して、自分自身の活動の準備ばかりを意識してしまい、全体運営に貢献できない部分もあった。全体の進行を意識してスケジュール管理を行う必要がある。

・地獄の中を早く進みたくて走る児童がおり、エネルギッシュさを感じた。

・私たちは何回も地獄に行っているため、硫黄の匂いに鈍感になっているが、湯けむりのにおいを、「いい匂い」と言って湯けむりを浴びたがる児童もいれば、「気持ち悪い」といって避ける児童もおり、湯煙に対する反応が正反対で、雲仙地獄に初めて行ったときの初心を思い出させてくれた。

・「しおり」にビンゴやクイズの答えを何も言わなくても書き込んでくれる児童もいれば、「書いてね」と言ってからしか書かない児童など、当然であるが性格の違いが大きく表れると感じた。

・これからは、修学旅行パッケージ販売に向けて、ラフ作成や、内容の改善、事前学習の動画、絵コンテなど、しないといけないことがまだまだたくさんあるので頑張りたい。

児童へ温泉地獄を説明する学生の様子 |

湯けむりを歩き、五感で地獄を体験する様子 湯けむりを歩き、五感で地獄を体験する様子 |

事後学習で意見を出し合う様子 |

受験生

受験生 在学生

在学生 卒業生

卒業生 保護者等

保護者等 地域・一般

地域・一般 企業・研究者

企業・研究者 教職員

教職員