2025年03月07日

- 受 賞

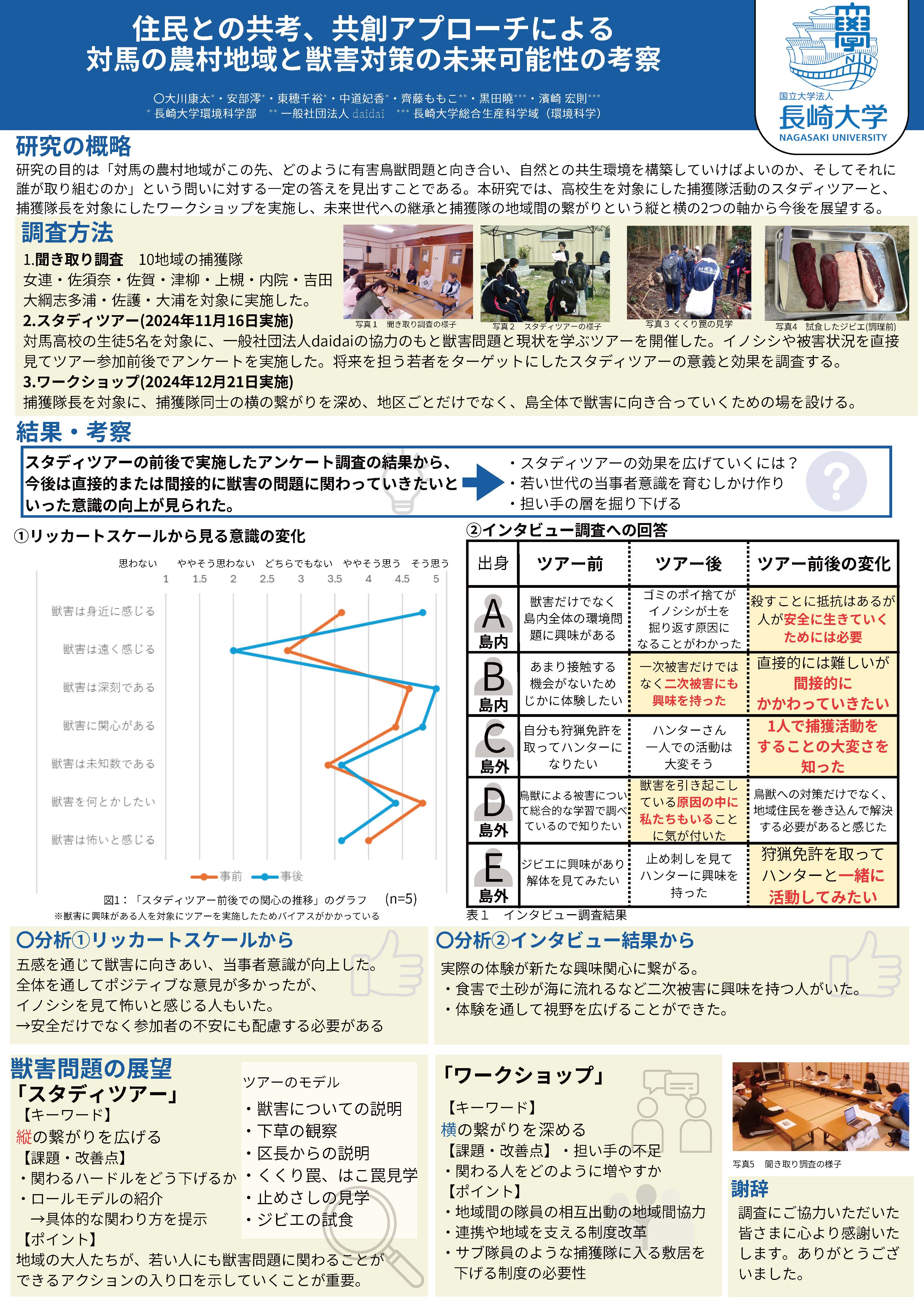

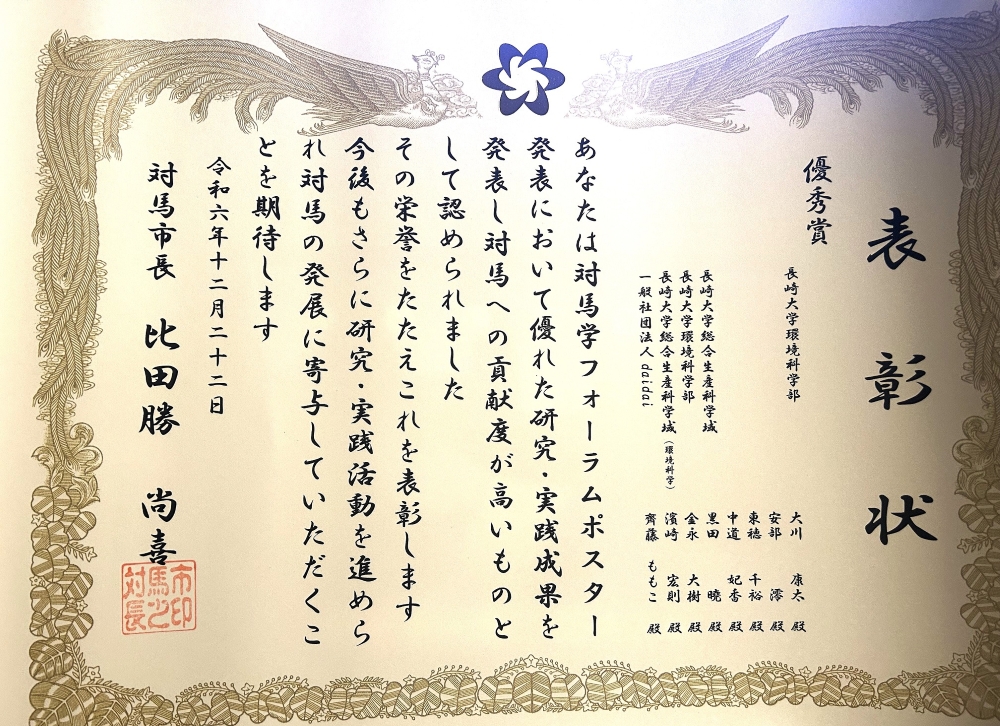

環境科学部の学生ら調査研究チームのポスター発表が、対馬学フォーラム2024にて優秀賞を受賞

|

環境科学部の黒田 暁 准教授と濱崎 宏則 准教授が指導する学生らによる対馬の調査研究チームが、令和6年12月22日に対馬市交流センターで開催された対馬学フォーラム2024において研究成果のポスター発表を行い、優秀賞を受賞しました。 |

*クリックして拡大 *クリックして拡大 |

環境科学部の学部学生1~3年生が主体となった調査研究チームは、令和6年度対馬市SDGs研究奨励補助金に採択され、その調査研究成果を「住民との共考、共創アプローチによる対馬の農村地域と獣害対策の未来可能性の考察」という演題で発表しました。対馬で懸案になっている獣害問題と有害獣駆除の取り組みについて、2022年から対馬の各地区でインタビュー(定性)調査とアンケート(定量)調査を組み合わせて、住民主体の有害獣捕獲の仕組みである「捕獲隊」の活動にとくに注目しました。調査から、捕獲隊員の高齢化や担い手不足、地区間の連携不足が浮き彫りになったため、本年度は地域課題に対応する繋がりの構築を目指して、若年層向けの獣害スタディツアーと捕獲隊員向けのワークショップの2つを試行しました。

スタディツアーでは、対馬高校の生徒さんたちと、一般社団法人daidaiのご協力のもと、生徒さんたちに獣害の実態や止め刺し(罠に掛かった野生動物を仕留める)を見学してもらい、ツアー前後にアンケート調査・インタビュー調査を実施してその意識変化を探りました。その結果、ツアーが獣害に対する当事者意識を引き出すことや、体験が新たな関心につながることが分かりましたが、他方で、あらためて獣害問題の深刻さと「自分が(問題解決に対して)どんな貢献ができるのか」という問いや、野生動物の命について深く考えるきっかけともなり、複雑な反応が生まれました。捕獲隊と獣害対策の今後に向けては、世代間の縦の繋がりと、地域内外の問題に関わる主体同士の横の繋がりをどのように創出し、結び付けていくかが課題となります。本実践研究から、スタディツアーが若年層にもたらす問題意識の深化の有用性と、生徒さんたちの日常において、地域課題としての獣害にふれる機会をどのようなかたちで組み込んでいくべきなのかという次の課題が示されました。

本研究は、環境科学部が取り組むプラネタリーヘルス研究の一環としても実施されており、今後も対馬の地元地域の皆さまと環境科学部の学生・教員が連携・協働して島内における/島外からの働きかけや地域・世代を繋げるような実践を試みることを目指しています。これからさらに調査研究と実践ならびに教育活動の相乗効果が期待されます。

●対馬学フォーラムのページ(対馬フォーラム2024実施と結果)

https://www.city.tsushima.nagasaki.jp/gyousei/soshiki/shimadukuri/sdgs/sdgs/5275.html

|

|

受験生

受験生 在学生

在学生 卒業生

卒業生 保護者等

保護者等 地域・一般

地域・一般 企業・研究者

企業・研究者 教職員

教職員