2016年01月07日

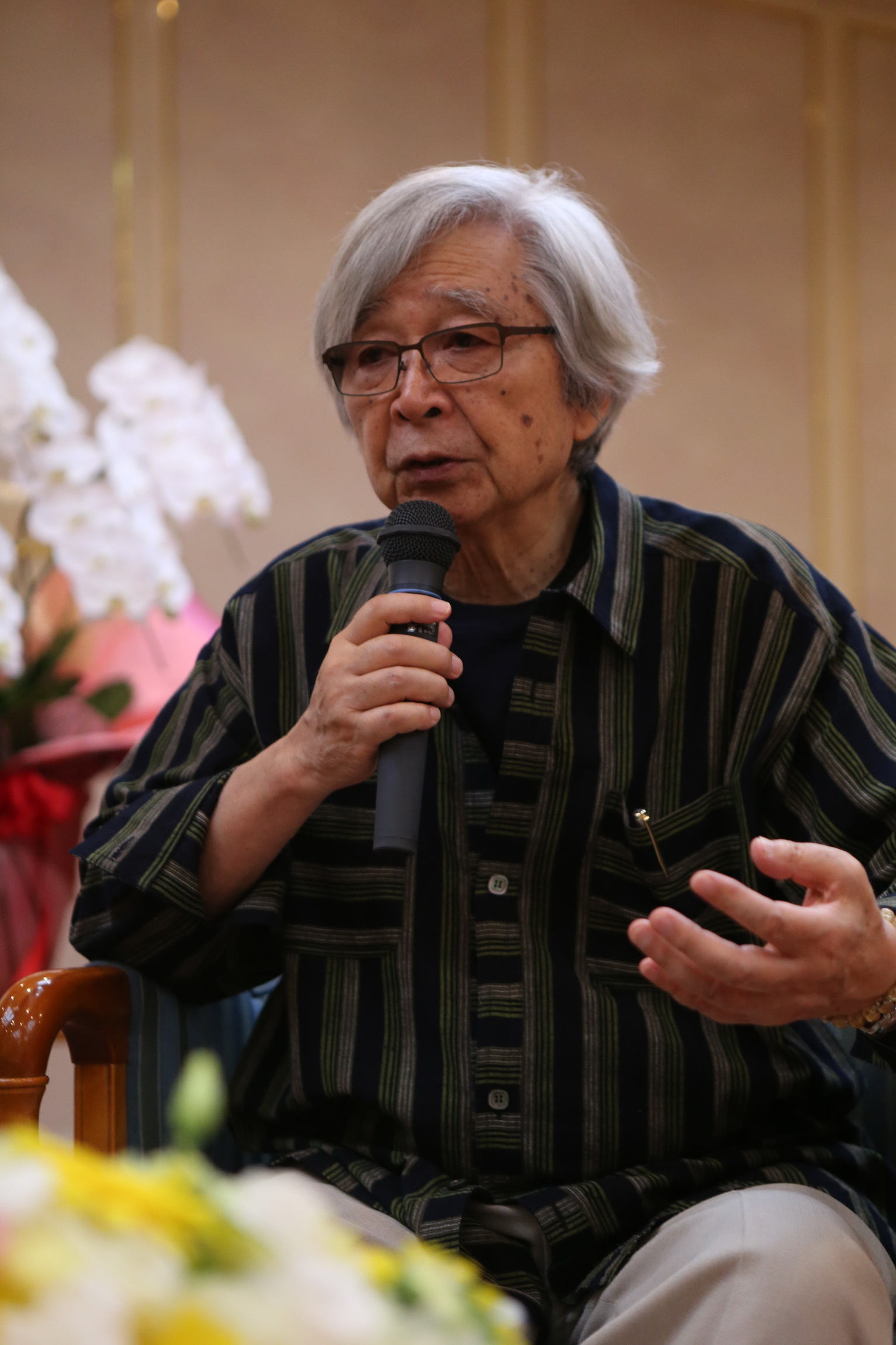

映画『母と暮らせば』の公開を記念して山田洋次監督と医学部の下川功学部長が対談しました

『母と暮せば』公開記念対談

長崎原爆を題材に母と息子の愛情を紡ぐ映画「母と暮せば」。山田洋次監督自ら脚本を手掛け、被爆70年の今年、メガホンを取りました。

撮影に先立ち山田監督は、二宮和也さん演じる長崎医科大学(現・長崎大学医学部)の学生・浩二のモデルとして、当時医科大学生だった土山秀夫元長崎大学長らを取材。アイデアを膨らませたそうです。

山田監督と、長崎大学医学部の下川功学部長が、作品に寄せる思いや、被爆の惨禍を越え医学界に優れた人材を輩出し続ける同学部の過去、現在、未来について語り合いました。

なぜ長崎医科大学

| 山田 |  作家の井上ひさしさんは、広島原爆を題材にした戯曲「父と暮せば」の次に、沖縄を題材に「木の上の軍隊」を書いた。もう一つ長崎を舞台に芝居を書こうと、 タイトルも「父と暮せば」と対をなす「母と暮せば」に決めていて、「この三つを終えたとき僕の一生は終わる」とまで明言していました。 作家の井上ひさしさんは、広島原爆を題材にした戯曲「父と暮せば」の次に、沖縄を題材に「木の上の軍隊」を書いた。もう一つ長崎を舞台に芝居を書こうと、 タイトルも「父と暮せば」と対をなす「母と暮せば」に決めていて、「この三つを終えたとき僕の一生は終わる」とまで明言していました。でも井上さんはタイトルだけ残し他界。遺族から「遺志を継ぎ映画にできないか」と提案され、井上さんとの友情や僕の作品歴、年齢、今という時代において、僕が作らなきゃいけない、作りたい作品なのだと引き受けました。 「父と暮せば」は生き残った娘と父の亡霊の物語。僕は「母と暮せば」は、息子の亡霊と生き残った母のドラマを発想した。息子を主役に据えたのは、原爆のため長崎医科大学で900人近い人が亡くなったと知っていたからです。 脚本を書くために原爆の資料を読み、書き写しましたが、生き証人の土山先生の話はより力強かった。先生の顔立ちから、さぞや美青年だったろうと思いました。戦時中、家族で毛布をかぶり、こっそり蓄音機でベートーベンを聴いた話も、あの時代を思い出すのにとても参考になりました。 クラシック好きで、小説家や芸術家になる夢があって、ユーモアが大好きで、いつも母親を笑わせる青年。母から見ればとても楽しい息子。今の若者である二宮君が、あの時代の大学生をいかに表現できるか、それなりの苦労をしたつもりでいます。 |

||

| 下川 |  幕末の1857年、ヨーロッパの医学教育が全国に先駆け行われたのが長崎大学医学部の起源。その4年後、西洋式病院(124床)もできました。当時、教育に当たったのが、オランダ人の医師ポンペで「医師は自分自身のものではなく、病める人のものである」と、患者を差別せず、身分にとらわれない医療を実践しました。 幕末の1857年、ヨーロッパの医学教育が全国に先駆け行われたのが長崎大学医学部の起源。その4年後、西洋式病院(124床)もできました。当時、教育に当たったのが、オランダ人の医師ポンペで「医師は自分自身のものではなく、病める人のものである」と、患者を差別せず、身分にとらわれない医療を実践しました。長崎医科大学になったのは大正末期の1923年。35年の写真を見ると、なだらかな坂の上に西洋風の学舎が建っています。病理学、解剖学など学科ごとに独立した木造の建物が並び、運動場を挟んで浦上天主堂が見える。残念ながら45年8月9日、原爆ですべて倒壊、炎上、がれきになってしまいました。 |

被爆から70年経て

| 山田 |

原爆が爆発する場面では、浩二が授業を受けた設定の教室と、爆心地の位置関係を忠実に再現しています。一瞬にして900人近い戦争犠牲者を出した大学は世界でも唯一。8月9日午前11時の授業の場面を撮ったとき、僕はいまとても大事な仕事をしているのだ、亡くなった先生や学生たちに恥ずかしくない仕事をしなければと思いました。 |

||

| 下川 | 必然的なことが積み重なって70年の節目に映画が完成したのは、私たちにとっても意味があります。映画は伏流する人々の思いを浮き彫りにします。記憶を呼び覚まし、また過去を知らない人も記憶を共有するきっかけになる。私の母の兄も工場の寮で被爆、1週間ほどで亡くなっています。母の父親が探しに行き、背中にガラスが突き刺さった息子を見つけて、疎開先に連れ帰ったといいます。息子を亡くした母親は呆然として、庭の石の上に座り続けたと聞きました。 | ||

| 山田 |

そのようなことがあまたあったのが、戦争だと感じてもらえればと心から思います。 |

医学を目指す人へ

| 下川 |  長崎という地は、かつて海外への窓口であり、コレラや特殊なインフルエンザなど国際感染症を防ぐ防波堤の役割も担っていました。どう予防、治療をするかは長崎の課題でした。その中で医学教育が生まれてきた歴史があります。不幸にも原爆で大学が壊滅した後は、被爆生存者への放射線の長期的影響によるがんの治療を担いました。一方、長崎の土地柄、離島を抱え交通が不便な場所に良質な医療を提供することも使命でした。地域医療への貢献、放射線医学、さらに「熱帯医学研究所」を中心にアフリカや東南アジアなどで感染症に対する取り組みも展開しています。 長崎という地は、かつて海外への窓口であり、コレラや特殊なインフルエンザなど国際感染症を防ぐ防波堤の役割も担っていました。どう予防、治療をするかは長崎の課題でした。その中で医学教育が生まれてきた歴史があります。不幸にも原爆で大学が壊滅した後は、被爆生存者への放射線の長期的影響によるがんの治療を担いました。一方、長崎の土地柄、離島を抱え交通が不便な場所に良質な医療を提供することも使命でした。地域医療への貢献、放射線医学、さらに「熱帯医学研究所」を中心にアフリカや東南アジアなどで感染症に対する取り組みも展開しています。 |

||

| 山田 | 浩二は「離島で貧しい患者のために働きたい」と主張し、ノーベル賞の学者になれというおじと大げんかするエピソードがあります。権威に対する反発は当時の若者は皆持っていたものですが、そういう価値観、一種の理想主義を、今の若者が受け入れてくれるかという不安はありつつも、分かってほしいという思いを抱いて撮影しました。撮影を機に現役の長崎大学生とも話してみて、原爆で背負った深い傷と、重い伝統にふさわしい業績を上げて行く大学だと感じています。 | ||

| 下川 |

歴史は形を変えて繰り返されます。医学部関係者も被爆体験がある人が数少なくなり、戦争の記憶は薄れています。在校生には映画を通じて、被爆の事実と、志半ばに倒れた先輩の思いを感じてほしい。そして患者、家族が何を望んでいるのかを感じ取れる医師、看護師に育ってほしい。また多くの若者に長崎大学、あるいは医学部を目指してほしいし、歓迎したいと思っています。 |

やまだ・ようじ 映画監督。1931年生まれ、大阪府出身。54年、東京大学法学部卒業。同年、助監督として松竹入社。61年「二階の他人」で監督デビュー。69 年「男はつらいよ」シリーズ開始。2002年、「たそがれ清兵衛」で第76回米国アカデミー賞外国語映画部門ノミネート。12年に文化勲章を受章。

※この対談は長崎新聞の「映画『母と暮せば』全国劇場配布特集」として、全国の映画館で配布されました。

■開催期間:2016年1月4日(月)〜15日(金)

■開催場所:長崎大学医学部 良順会館(長崎市坂本1-12-4)

長崎県下の大学生有志でつくる「長崎被爆70年学生企画実行委員会」が企画したイベントです。

多くの方のご来場をお待ちしています。

詳しくはこちら。

受験生

受験生 在学生

在学生 卒業生

卒業生 保護者等

保護者等 地域・一般

地域・一般 企業・研究者

企業・研究者 教職員

教職員