2023年09月21日

- 社会連携・貢献

化学の魅力を子どもたちに伝えたい「化学まつり2023」開催

9月16日(土)長崎大学で「化学まつり2023」が開催され、長崎大学と長崎工業高等学校の教員と学生が講師となり、子どもたちに化学実験を体験してもらいました。長崎県理科・化学教育懇談会が主催のこのイベントは、ここ数年コロナの影響により中止やリモート開催を余儀なくされましたが、今年は4年ぶりに対面で開催することができました。開催を告知したところ、あっという間に定員を超える 700名の申込みがあり、申込を締め切らざるを得なかったのだとか。

長崎大学からは工学部、教育学部、薬学部の3学部が出展し、小学生とその保護者の方々を中心に、多くの参加者で賑わいました。用意した実験テーマは9つで、「色の変わるハンカチを染めてみよう」「シュワシュワ泡の出るバスボムをつくろう」「スライムを作ってみよう」など、どれも子どもたちが思わず体験したくなるようなものばかりでした。

|

| 「スライムを作ってみよう」のコーナーでは、自分で混ぜてスライムを作ります。 スライムが出来上がっていく過程に子どもたちも大興奮! |

化学の不思議な世界を身近に感じてほしいと、お家でも実践できる実験も多く、「1円玉を水に浮かせてみよう」のブースでは、用意するのは水とコップと食器用洗剤と1円玉だけ。

まずは水を入れたコップに1円玉を4枚浮かべます(水の表面張力により浮かべることができる)。そしてそこに洗剤を数滴たらすと、1円玉はたちまち沈んでしまいます。これは水の表面張力(水分子が結合した状態)が、洗剤に含まれる界面活性剤によって分断されてしまうことにより起こる現象ですが、子どもたちは「えー!なんでー!?」と驚いた様子で、講師の説明を熱心に聞き入っていました。また、保護者の方々も興味津々で、一緒に実験をしたり、子どもたちに説明したりする様子も見られました。

|

| 水面に慎重に1円玉を浮かべていく様子。1円玉はそっと静かに置かないと沈んでしまいます。 |

参加した子どもたちからは、「どれも面白かったので、もっとやりたかった。1円玉が水に浮くのは、水が仲間同士で手をつないでいるから(水分子の結合)というお話がとても勉強になった。これが化学なのかと思った。キット(鉛筆の芯で燃料電池)を使って家でもやってみたい。また参加したい。」などの声が聞かれました。

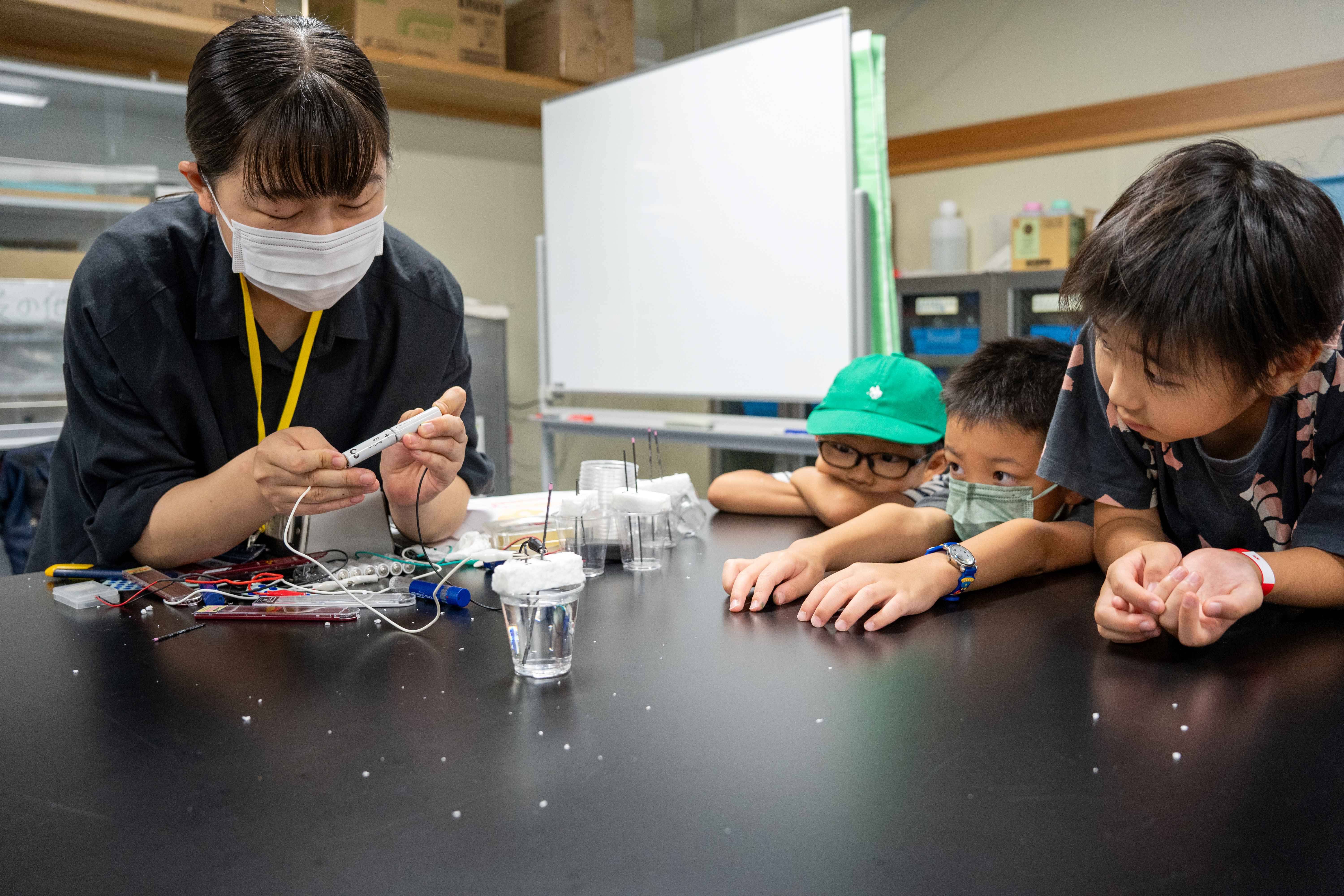

|

| 「えんぴつの芯で燃料電池を作ろう」のコーナー。水素と酸素がえんぴつの芯の表面で反応して発生する電気で、オルゴールを流したり、LEDライトを付けたりします。 |

《本イベントの庶務幹事を務める作田絵里教授(工学研究科化学・物質工学コース)のコメント》

「4年ぶりの対面での開催ということもあり、多くの方に参加いただきました。参加できなかった方もいらっしゃいましたので、その点については非常に申し訳なく思っております。参加された子どもたちや保護者の方々からは、理科への関心の高さも伺え、大変うれしく思いました。参加している皆さんから“楽しかった”、“また参加したい”という声もいただき、次年度以降も本団体で県内の子どもたちに理科・化学の魅力を発信していけるよう、様々なイベントを企画していきたいと思います。」

|

| 「プラスチックを加工してみよう」のコーナーは、長崎工業高等学校の生徒が講師となりました。 プラスチックのお弁当箱のふたに絵を描いて、オーブントースターで加熱し、自分だけのオリジナルキーホルダーを作ります。 |

|

| 「果物でオルゴールを鳴らしてみよう」のコーナー。 果物の種類(果物の中の水分量)によって、オルゴールの音が変わります。 |

|

| 「シュワシュワ泡の出るバスボム」のコーナーは、とても人気で抽選となりました。 作ったバスボムはお土産に。 |

受験生

受験生 在学生

在学生 卒業生

卒業生 保護者等

保護者等 地域・一般

地域・一般 企業・研究者

企業・研究者 教職員

教職員