2024年12月12日

- トピックス

歯学部、工学部、水産学部が附属小学校創立150周年記念イベント「祝150周年!お仕事体験パーク みんな、何になりたい?」に出展

11月28日、教育学部附属小学校は創立150周年を記念して「お仕事体験パーク」を開催しました。

本イベントには、児童の保護者が勤務する企業や団体などの有志が参加し、裁判官・検察官・弁護人になりきっての刑事模擬裁判体験やクッキーに絵を描くアイシング体験などが体験できる19のブースが設置されました。本学からも歯学部、工学部、水産学部がそれぞれブースを出展し、全校児童約530人が各ブースを巡りながら、さまざまな職業を体験しました。

歯学部の中村渉教授は「歯医者さんの卵たちを教える、大学の先生のお仕事」と題して、教育者と研究者としての仕事を児童に紹介しました。乳歯から永久歯への生え替わりを記録した膨大な写真データを高速再生し、まるでアニメーションのように歯の成長過程を示すと、児童たちは「お~!」と驚きの声を上げました。続いて、児童たちは歯の状態を記録する方法を学び、鏡で自分の歯を確認しながら専用の用紙にマークを付けていきました。参加した児童は、歯学部教授の仕事について「こんなにたくさんのデータを集めるのは根気が必要で大変そうだなと思った」と感想を述べていました。

|

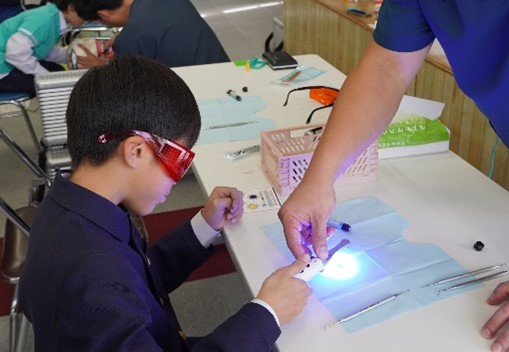

中村教授の話を聞いて歯科医に興味を持った児童は、歯学部OBを含む開業医による「歯科医院の模擬体験」のブースへ移動しました。この体験ブースでは、実際に歯科用ドリルと練習用の人工歯を使い、虫歯に見立てた黒い部分を削ります。児童たちは白い部分を削らないよう慎重に作業し、虫歯を削った後は、歯の形に合わせてレジン(白い詰め物の素材)を詰め、特殊なLEDライトで硬化させました。児童たちは「削るのもレジンを詰めて形を整えるのも全部難しくて、歯科医はすごいと思った」と、その繊細な作業に少し疲れた様子でした。ブースの出展者は、「実際に虫歯を削ってみて、児童が自分の歯と向き合ってくれることを願って出展した。今回の体験を通じて、歯科医という職業にも関心を持ってもらえたと思う」と語りました。

|

|

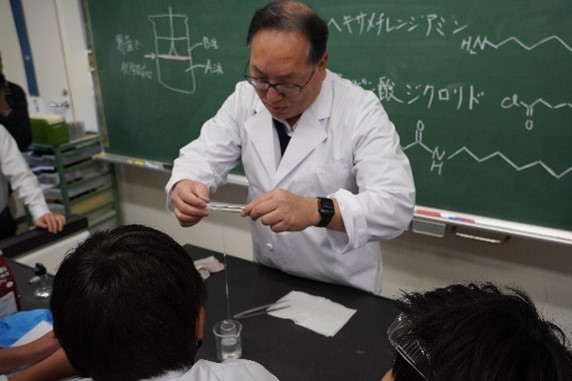

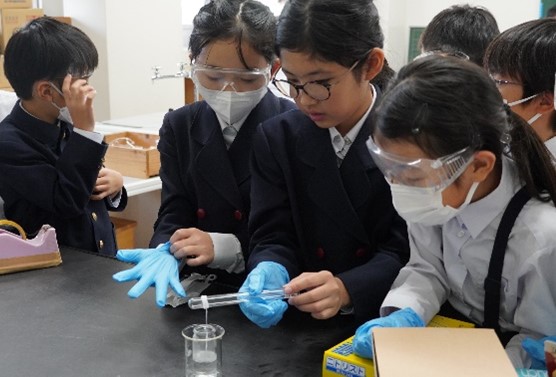

工学部の木村正成教授のブースでは、児童は「化学反応と物質の変化」をテーマにいくつかの化学実験にチャンレジしました。なかでも児童を魅了したのが、アジピン酸ジクロリドの溶液(有機層)と水溶液のヘキサメチレンジアミンを混ぜてナイロンを合成する実験です。液体と液体の境界から木村教授がナイロンの糸を巻き取ると、児童たちは不思議な光景に目を輝かせます。しかし、黒板にはサイエンスポイントとして実証性、再現性、客観性の文字。決して魔法でも偶然でもなく、不思議な現象が起きているわけでもありません。科学的根拠に基づく研究や実験を扱う仕事を目の当たりにした児童たちは、「面白い!楽しい!」と興奮気味に実験を楽しみました。

|

|

水産学部の八木光晴准教授のブースでは、「海洋プラスチックごみ問題への科学的アプローチ」に関する研究について紹介し、児童たちが環境問題の一端を知り、海の未来について考えました。八木准教授は、身近にあるペットボトルから大きなビニールごみなど、実際に海で拾ったごみを見せながら、「このままでは長崎、そして世界の海でマイクロプラスチックは増え続け、海の豊かさが守れなくなる」と問題提起をしました。日頃、海でヨットを楽しむという児童は、「海が好きなので水産学部に興味を持って参加してみたが、自分が好きな海でこんなにマイクロプラスチックが増えているとは知らなかった」と、深刻な状況に危機感を抱いている様子でした。この危機感が研究者への第一歩になるかもしれません。

|

|

附属小学校創立以来、150年の歴史のなかでも初めての試みとなった本イベント。古野祐一校長は次のように総括します。「児童たちが本物の体験を高いレベルでできたことに驚き感激した。児童たちの活き活きとした姿が印象的で、これが彼らの将来に繋がっていけばと思います」

受験生

受験生 在学生

在学生 卒業生

卒業生 保護者等

保護者等 地域・一般

地域・一般 企業・研究者

企業・研究者 教職員

教職員