2025年04月28日

“イクメン昆虫”の意外な素顔? コオイムシの仔育て事情に新発見!

【本研究のポイント】

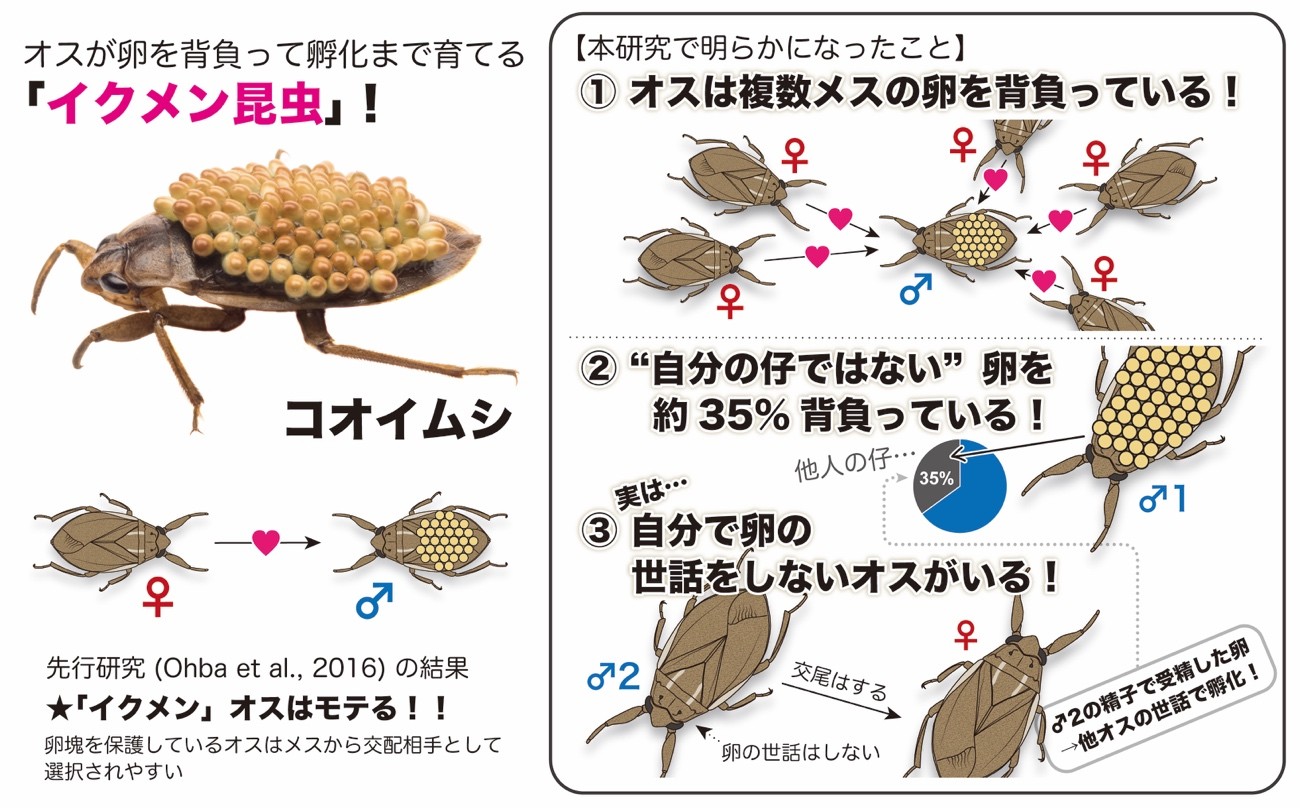

・コオイムシのオスが背負う卵塊には、複数のメスが産卵した卵が含まれている

・コオイムシのオスは、他オスの仔 (卵) の世話もしている

・コオイムシのオスの中には、自分自身では卵の世話をせず、他のオスに自分の卵の世話を任せて子孫を残している個体がいる

【概要】

研究内容:

長崎大学の大庭伸也 准教授、広島修道大学 (研究着手当時の所属:信州大学) の鈴木智也 助教、信州大学の東城幸治 教授からなる研究グループは、「イクメン昆虫」として知られるコオイムシの仔育て行動に、これまで知られていなかった驚きの事実があることを明らかにしました。

コオイムシはその名の通り、オスが卵を背負い、孵化するまでオス単独で世話をするユニークな昆虫です。オスが単独で仔育てする動物は少なく、特に昆虫類では極めて稀な行動と言えます。また、大庭准教授による以前の研究によって、卵を世話しているオスがメスからパートナーとして選択されやすい、すなわち、「イクメンがモテる」ということが明らかになっていました。

コオイムシは1個体のオスが背負う卵の数が100個以上にも及ぶことがあり、これらの卵は複数のメスによって産卵されることが知られていましたが、本研究のDNAに基づく親子判定では最大で9個体のメスが1つの卵塊の形成に関与していることが確認されました。さらに、多くの卵を背負うことはオスの負担増加に繋がりますが、本研究によってオスが背負って世話をしている卵の中に、約35%もの割合で“自分の仔ではない”卵が混ざっていることが判明しました。これはつまり、オスが他のオスの仔 (卵) を知らずに世話しているということになります。一見、自分の精子によって受精していない卵を背負うことは、オスにとって不利益な行動と考えられますが、受精した卵とそうでない卵に関わらず、たくさん卵を背負うオスほどメスに配偶者として選ばれやすく、「イクメンがモテる」ことを通じて、結果的に多くの子孫を残していることも本研究の親子判定から明らかとなりました。

さらに興味深いことに、コオイムシのオスの中には、メスと交尾だけして自分では卵を背負わず、自分の精子によって受精した卵を他オスに世話してもらうことで子孫を残しているオスが存在することも明らかとなりました。

本研究は、父親が単独で仔育てを行うという繁殖行動の裏に、複雑で多様な繁殖戦略が隠れていることを示唆しています。今後、動物界におけるオスの仔育て行動の進化を考える上で、重要な成果といえます。

本研究成果は 2025年4月24日にオープンアクセスの国際誌『Ecology and Evolution』で公開されました。

発表論文タイトル:

Reproductive strategies in paternal care and remarkably low paternity level in a giant water bug

著者:

広島修道大学 人間環境学部 (研究着手当時の所属:信州大学 理学部) 鈴木智也

長崎大学 人文社会科学域 (教育学系) 中等教育講座 理科専攻 大庭伸也

信州大学 学術研究院理学系 (理学部理学科生物学コース) 東城幸治

雑誌:

Ecology and Evolution

DOI:https://doi.org/10.1002/ece3.71316

研究助成:

1) 科学研究費助成事業

研究課題名:「父親が単独で仔育てを行う特殊な亜社会性システムの進化・維持機構の解明」

研究種目:科研費基盤B

研究課題番号:23K21332 (21H02550 ※2021~2023)

2) 科学研究費助成事業

事研究課題名:「コオイムシのユニークな繁殖生態の真髄に迫る日韓共同研究」

研究種目:国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))

研究課題番号: 22KK0103

【研究の背景と経緯】

地球上の生物には、様々な選択圧が要因となって多種多様な繁殖戦略が進化しています。その中でも「親による仔育て行動」は、仔の生存率を高め、自らの遺伝情報が次世代に残る確率を高めるという点で有効な戦略であると考えられています。特に、哺乳類ではメスによる仔育てが一般的ですが、鳥類や魚類、一部の昆虫類、両生類などではオスが単独で仔育てを行う「父育 Paternal care」という行動が知られています。この父育行動は、オスにとって大きな負担となることが多いため、「本当に自分の仔である」という確信がある (父性注1)が確実である) 状況でのみ進化する、という考えがこれまでの定説でした。例えば、タツノオトシゴの仲間のように、オスが自分自身の育児嚢注2)で卵を受精させて保護するような種群では、父性が確実 (100%) であると言え、このような状況が父育行動進化の条件であると考えられてきました。

しかし近年では、必ずしも父性が高くなくても父育行動が進化する可能性があることが指摘され始めています。たとえば、ブラジルに生息しているザトウムシの仲間では、オスがすでに卵を保護しているという状況自体が、メスから交配相手として選ばれやすくなる条件になっているという報告もあります。このように、卵を保護していることが「モテるための条件」となる場合、オスは自分の仔ではない卵も受け入れる可能性があります。

このようなユニークな父育行動が進化している生物の一例として注目されているのが、コオイムシです。コオイムシのメスはオスの背に産卵し、その卵が孵化するまでの卵の保護はオスが単独で行います。しかし、コオイムシのオスが背負う卵は100個を超える場合もあり、オスは大きな卵塊を背負って父育を行うため、飛翔できなくなるほか、捕食リスクも高まるなど、父育行動による負担も大きくなります。また、コオイムシのメスは複数のオスと交尾することが知られており、メスの体内には交尾相手の精子を一時的に貯蔵する器官 (受精嚢) もあります。そのため、オスが背負う卵すべてが、自らの精子で受精した「自分の仔」とは限らない可能性があります。

以上のような背景から、本研究では「コオイムシのオスが背負っている卵は全て自分の仔なのか?」という問いに注目し、飼育実験とDNAによる親子判定を実施しました。

【研究の成果】

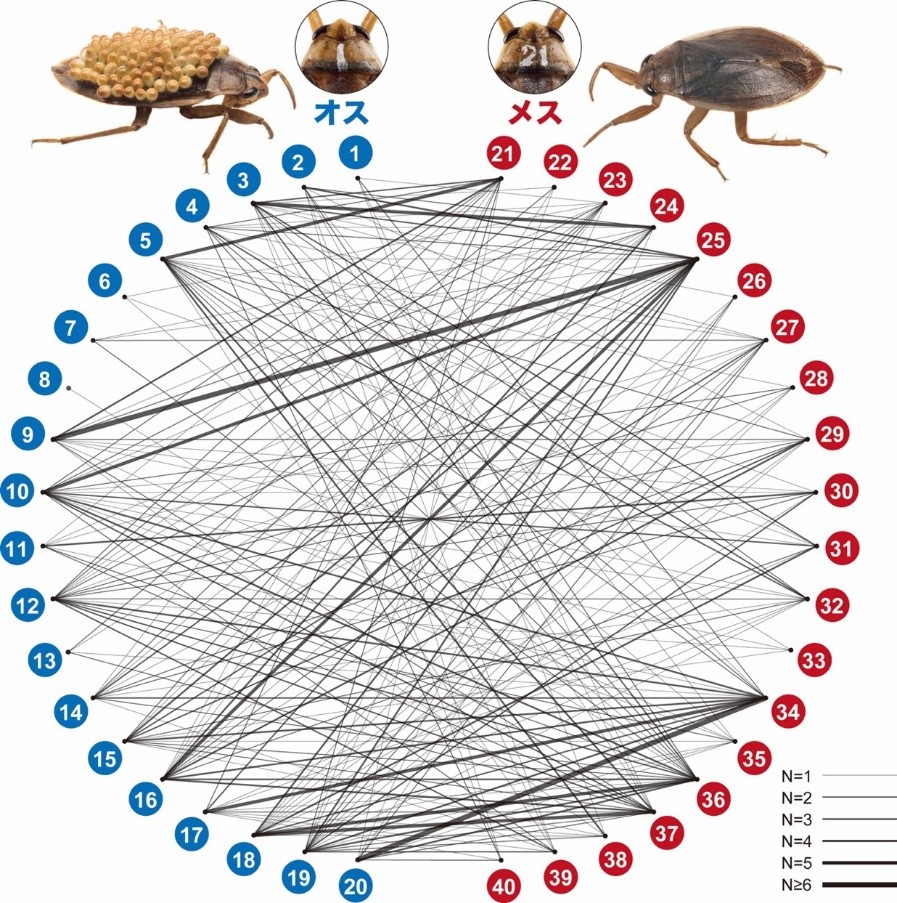

本研究では、個体識別した20ペアのコオイムシを約1ヶ月間、飼育ケースで自由交配させ、実験期間中に孵化した幼虫と親個体のDNA情報に基づく親子判定を実施しました。その結果、多くのオスとメスが複数の相手と交配しており、極めて激しい乱婚型の繁殖様式であることが明らかになりました (図1)。オスの父性の平均は約65%で、個体によっては10%から100%と大きなばらつきが確認されました。これは、これまでの定説で想定されていた父育行動が進化した動物における父性と比べて極めて低い値であり、激しい乱婚型の繁殖様式がその要因になっていると考えられます。

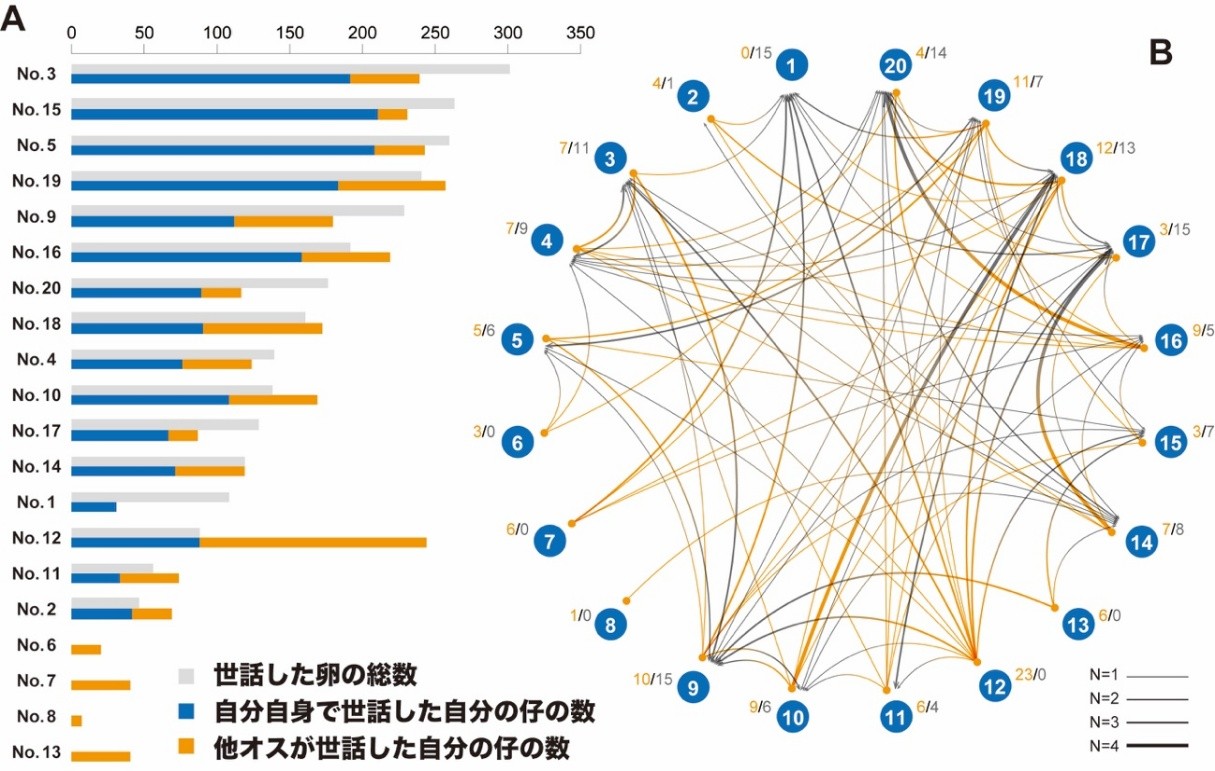

また、基本的には、他のオスに比べてより多くの卵を保護したオスが、自分の子孫を多く残していました。これは「卵を保護しているという状況自体が、メスから交配相手として選ばれやすくなる条件になっている」という先行研究の仮説 (すなわち、「メスが卵保護行動をとるオスを選択することによって父育行動が進化した」という仮説) を支持する結果です。一方で、オス同士の複雑な関係も検出され、多くのオスは自分の仔を他オスに預ける一方で、他オスの仔の世話もせざるを得ない状況になっていることが分かりました (図2)。さらに、父育行動を一切行わずに自分の子孫を残すオスの存在も確認されました (図2, 個体ID 6, 7, 8, 13)。つまり、交尾してメスの受精嚢に精子を受け渡した後、父育を行わずにその場から去るという行動をとるオスがいるかもしれない、ということになります。これは鳥類において知られる「托卵注3)」、あるいは魚類などで知られる「スニーカー注4)」のような戦略の可能性があり、コオイムシには父育を行うオスと行わないオスが存在する可能性が示唆されました。

図1:DNAデータに基づく交尾ペア間の関係図。青色と赤色の円はそれぞれオスとメスを表し、円内の数字は個体識別番号 (ID) を示している。オスとメスを繋ぐ線は交尾したペアを示し、その線の幅は各ペアの仔の数を示している。飼育実験は、No.1およびNo.21の写真に示されているように、前胸背部前方にIDを記入した個体を用いて実施した。

図1:DNAデータに基づく交尾ペア間の関係図。青色と赤色の円はそれぞれオスとメスを表し、円内の数字は個体識別番号 (ID) を示している。オスとメスを繋ぐ線は交尾したペアを示し、その線の幅は各ペアの仔の数を示している。飼育実験は、No.1およびNo.21の写真に示されているように、前胸背部前方にIDを記入した個体を用いて実施した。

図2:各オスが世話した卵の総数、各オス自身の仔の数、および他オスが世話した自分の仔の数とその関係性。(A) 左のグラフの灰色の棒グラフは、実験期間中に各オスが世話した卵の総数を示しています。また、青色棒グラフはオス自身の仔、オレンジ色の棒グラフは他オスが世話した自分の仔の数を示しています。(B) 自分自身の仔を世話させた、あるいは他個体の仔を世話させられたオス個体間の関係を示しています。矢印は、他のオスに世話させた仔の数を示しています。個体ID (青色の円内の数字) の横に示された2つの数字は、それぞれ「他オスが世話した自分の仔の数 (オレンジ)」と「自身が世話した他オスの仔の数 (灰色)」を示しています。

さらに、上記のようなオスの父育に関する結果に加え、複数メスが協力して1つの卵塊を形成していることも明らかとなりました。コオイムシのオスは背負っている卵数が少ないと卵を捨ててしまう (保護行動をやめてしまう) ことが知られており、その一方で、単独のメスではオスが父育をはじめるのに十分な卵数を産卵できないことから、複数メスが協力して1つの卵塊を形成する行動が進化した可能性が考えられます。また、本研究ではメスが複数のオスの背に分散して産卵していることも確認されました。これは、父育中にオスが死亡した場合においても、卵が全滅してしまう可能性を低くするための適応的戦略と考えられます。

以上のように本研究は、コオイムシにおいては激しい乱婚型の繁殖様式によって父性を高く保てない状況であっても父育行動が維持されていることを明らかにしました。これは「父性の確実性が低くても、父育行動は進化しうる」という仮説を支持するものです。本研究は、従来の「高い父性が父育行動の進化に不可欠である」とする定説に一石を投じる成果であり、今後の進化生物学や行動生態学における重要な知見となると考えられます。

【今後の展開】

本研究により、父性が確実ではない状況でも父育行動が進化・維持される可能性が示されました。今後は、父育を行う他の動物、例えばオオサンショウウオやヤスデ類における父性も検証する必要があります。こうした比較研究を通じて、父育行動の進化的背景をより包括的に理解できると考えています。

【用語解説】

注1)父性

父親と仔の血縁関係の度合いのこと。

注2)育児嚢

タツノオトシゴの仲間のオスがもつ袋状の器官のことで、メスはこの育児嚢の中に産卵する。

注3)托卵

抱卵や仔育てを他の個体に任せる行動のこと。

注4)スニーカー

なわばり防衛や求愛などを行わず、他のオスの繁殖努力に便乗して繁殖を行うオス個体のこと。

受験生

受験生 在学生

在学生 卒業生

卒業生 保護者等

保護者等 地域・一般

地域・一般 企業・研究者

企業・研究者 教職員

教職員