2025年07月23日

発電する! マアジも集まる!浮体式洋上風力発電施設に集魚効果を発見

【概要】

長崎大学水産学部の八木光晴准教授と、大学院総合生産科学研究科修士課程の土田真平を中心とする研究グループは、長崎県五島市沖で建設中の浮体式洋上風力発電施設(写真1)に集魚効果があるかどうかを、環境DNA(eDNA)技術を用いて明らかにしました。

年間を通じて実施された調査の結果、風車周辺の海域ではマアジのDNA断片が多く検出され、同種が風車に蝟集(いしゅう)(集まっている)している可能性が示されました。これは、浮体式洋上風力発電施設が魚類の行動や分布に影響を与える可能性を示す重要な証拠の一つです。

現在、世界的にも浮体式洋上風力発電の設置例は少なく、五島市沖の風車は国内外の先駆けとして建設が進められているものです。本研究は、このような新たな海洋構造物(海のランドマーク)が周辺の魚類群集の生態に及ぼす影響を示したものであり、再生可能エネルギーの導入と海洋環境保全との調和を考える上で、極めて重要な知見を提供するものです。

なお、本研究は、公益財団法人日本生命財団「人間活動と環境保全との調和に関する研究」の助成を受けて実施されました。この研究成果は、2025年7月16日に国際学術誌 Aquatic Conservation: Marine and Fresh Water Ecosystemsの早期オンライン版に掲載されました。

写真1)長崎県五島市沖の浮体式洋上風力発電施設 写真1)長崎県五島市沖の浮体式洋上風力発電施設 |

【背景】

近年、再生可能エネルギーの主力電源化に向けて、特に浮体式洋上風力発電施設の大規模な建設が進むことが予想されています。しかし、その一方で、こうした施設が海洋生物や漁業に与える影響は、まだ十分に解明されていません。

なかでも、魚類が洋上風車の周囲に集まる「蝟集効果」の有無は、人間活動が海洋生態系に与える影響を理解する上で重要な手がかりとなります。そこで本研究では、浮体式洋上風力発電施設に魚類が集まる傾向があるかどうかを、環境DNA技術を用いて検証し、人間活動が海洋生態系に与える影響の一端を明らかにするため、研究を実施しました。

【研究手法・成果】

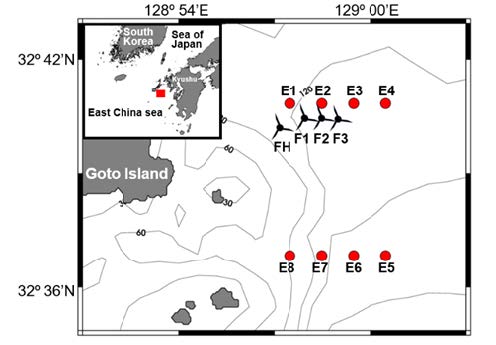

本研究では、環境DNA技術を用いて調査を行いました。環境DNA技術とは、環境中の水から生物由来のDNAを検知し、生物の在不在や資源量の推定を行う技術です。現地での作業は水を採るだけで良く、簡単に膨大なデータを得ることが出来ます。本研究ではこの技術を用いて、マアジの環境DNA濃度を計測することにより、マアジの分布傾向を推定しました。調査は2023年4月から12月にかけて実施し計5回のサンプリングを行いました。採水地点は、風車近傍区の4地点と、対照区の4か所としました(図1)。

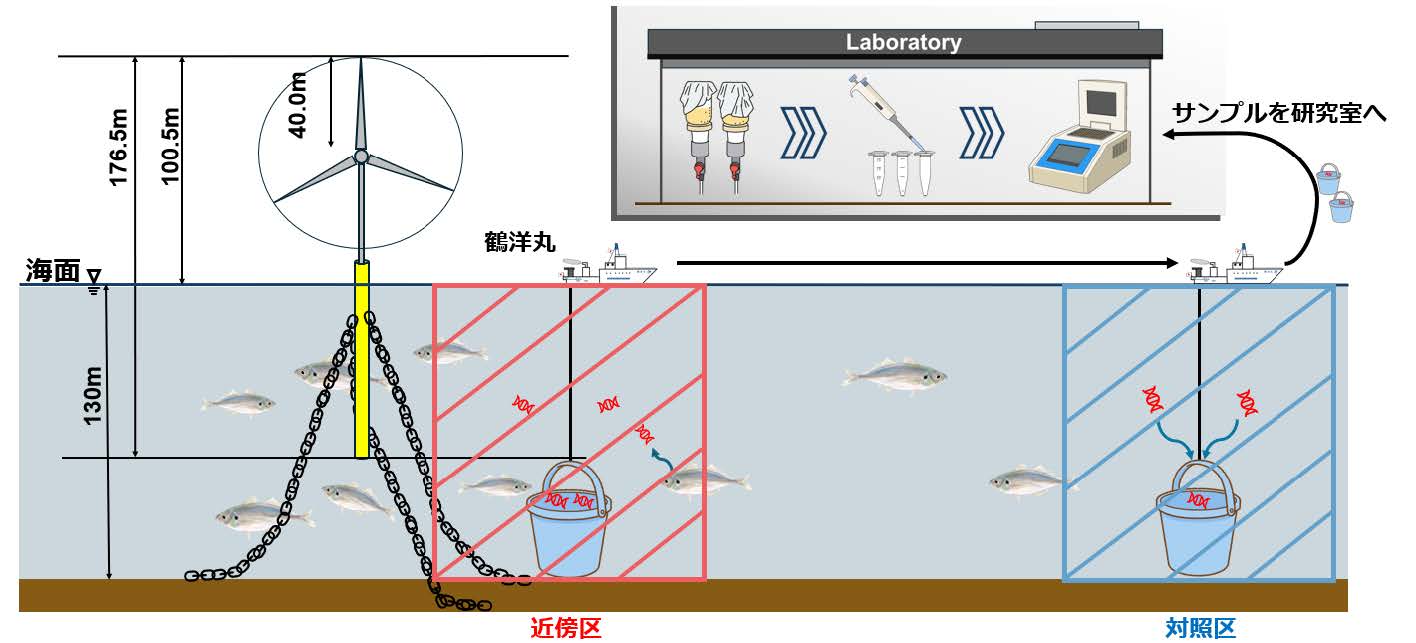

採水は長崎大学保有の練習船「鶴洋丸」を利用して行いました(写真2)。採水後、研究室に水を持ち帰り、ろ過、DNAの抽出、リアルタイムPCRといった過程を経て、マアジの環境DNA濃度を測定しました(図2)。

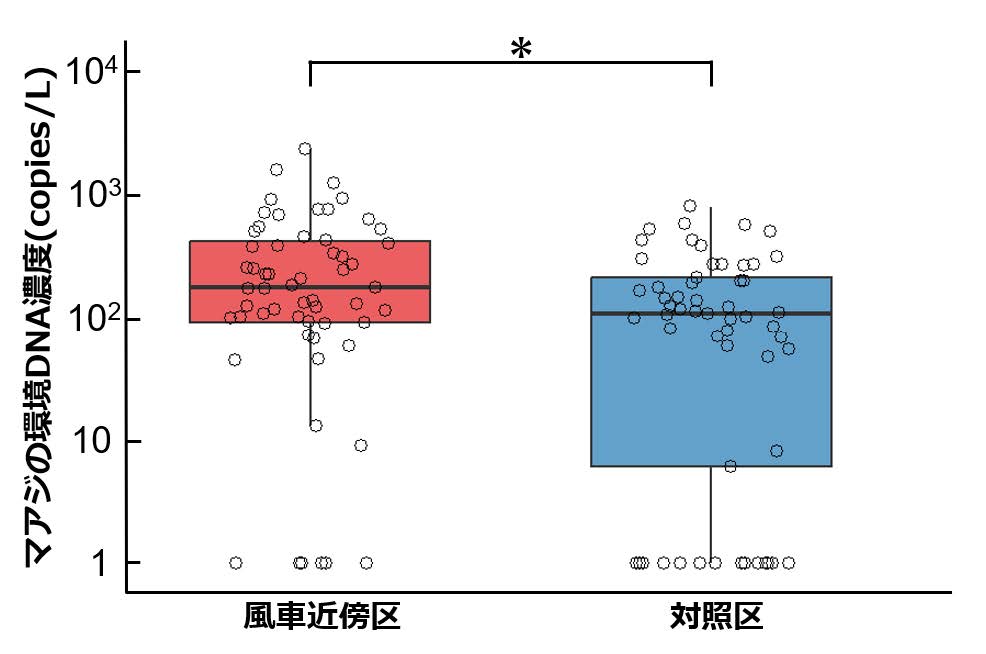

その結果、年間を通して風車近傍区ではマアジの環境DNA濃度が有意に高いことが分かりました(図3)。

図1)採水地点を示した図。●が採水地点で、風車はFH、F1、F2、F3の位置にあります。 図1)採水地点を示した図。●が採水地点で、風車はFH、F1、F2、F3の位置にあります。風車近傍区(E1、E2、E3、E4)と対照区(E5、E6、E7、E8)は4マイル(約7,400m)離れています。 |

写真2)練習船「鶴洋丸」にて風車近傍区での採水中の様子。 写真2)練習船「鶴洋丸」にて風車近傍区での採水中の様子。採水の際は手袋を着用し、サンプル外からマアジのDNAが混入しないように気をつけて実施しました。 |

図2)研究の概要図。(風車、水深及び調査船は同比率で描いている)練習船「鶴洋丸」は全長約43mであり、風車のブレードと同程度の長さです。また、風車の柱部分は水深約76mまで及んでおり、それより深い部分はチェーンのみとなっています。図のように風車近傍区で採水した後、4マイル離れた対照区で採水を実施。採水したサンプル水は、研究室に持ち帰り室内実験により環境DNAの分析を行いました。 |

図3)マアジの環境DNA濃度を示した箱ひげ図。赤色が風車近傍区で青色が対照区の環境DNA濃度を示しています。 図3)マアジの環境DNA濃度を示した箱ひげ図。赤色が風車近傍区で青色が対照区の環境DNA濃度を示しています。縦軸は環境DNA濃度を対数変換し示しています。 |

【研究者のコメント】

海は広いな大きいな。海は、私たちにとって果てしない存在のように感じられます。しかし、その広大な海も、私たち人間の活動によって深刻な影響を受けつつあります。たとえば、陸地が全く見えない外洋の海域ですら、人間の影響を免れてはいません(Yagi et al., 2022; Kobayashi et al., 2021)。そして今、私たちは海に新たな構造物——巨大な風車を設置し、風の力を利用して電力を得ようとしています。いわゆる再生可能エネルギーの一つとして、持続可能な電力供給を目指す取り組みです。

では、この巨大な人工構造物に対して、海の生きものたちはどのように反応するのでしょうか?この問いに答えるため、私たちは調査航海に乗り出しました(写真3)。風車が設置されている海域は、予想通り風が強く、波も高いため、観測作業は常に船酔いとの闘いでもありました。しかし、そうした困難を乗り越えた末に、年間を通じてマアジが風車周辺に集まる傾向があることを明らかにしました。この結果は一見すると好ましいものに思えるかもしれませんが、実際にはそれほど単純ではありません。風車付近に魚が集まっていても、その海域で漁業が可能とは限らず、回遊経路の変化によって従来の網漁業の漁場に魚が来なくなるといった懸念もあります。

このように、私たちは今、海洋環境の保全と開発のバランスという極めて難しい課題に直面しています。そしてこの課題に向き合うためには、研究者だけでなく、社会全体、私たち一人ひとりの関心と行動が求められているのです。今後はマアジにとどまらず、より多くの魚種を対象とした網羅的な調査を進めていく予定です。私たちの航海は、まだまだ続きます。

写真3)長崎大学水産学部の附属練習船“鶴洋丸”の調査航海での1コマ。 写真3)長崎大学水産学部の附属練習船“鶴洋丸”の調査航海での1コマ。 |

【論文タイトルと著者】

タイトル:

Floating offshore wind farms attract Japanese horse mackerel

(浮体式洋上風力発電施設はマアジを引き寄せる)

著者:

Shimpei Tsuchida, Riko Kato, Shoko Nishitsuji, Sayano Anzai, Siti Syazwani Azmi, Shogo Tanaka, Satoshi Masumi, Jun Uchida, Takashi Aoshima, Katsuya Hirasaka, Shingo Fujimoto, Kenichi Shimizu, Miyuki Hirose, Mitsuharu Yagi(土田真平・加藤理子・西辻祥子・安齋沙矢乃・シティシャズワニアズミ・田中章吾・眞角聡・内田淳・青島隆・平坂勝也・藤本真悟・清水健一・広瀬美由紀・八木光晴)

掲載誌:Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems

DOI:http://dx.doi.org/10.1002/aqc.70189

受験生

受験生 在学生

在学生 卒業生

卒業生 保護者等

保護者等 地域・一般

地域・一般 企業・研究者

企業・研究者 教職員

教職員