2025年08月19日

ナノ触媒の可能性を解き放つ ~簡単な超音波処理が水浄化を変える~

【ポイント】

① 超音波処理により高性能なコア-シェル型ナノ触媒の開発に成功

② 超音波処理のナノ構造形成に対するその影響を原子レベルで世界で初めて解明

③ ナノ材料設計における新たな機能性や応用の可能性を切り拓く超音波処理に期待

【概要】

コア-シェル型ナノ触媒は、中心部(コア)の金属によって粒径を安定化させつつ、外側(シェル)の金属の利用効率を高めることで、優れた性能と耐久性を兼ね備えた触媒材料です。これらは、持続可能な社会の実現に向けて、環境浄化やエネルギー変換などの分野で重要な役割を果たすと期待されています。

九州大学大学院工学研究院の金子賢治教授、長崎大学大学院総合生産科学研究科のAnh T.N. Dao准教授、韓国科学技術研究院の李厚俊研究員らによる国際共同研究グループは、環境浄化や高性能触媒用途に向けた「コア-シェル型ナノ 触媒 」の量産的かつ効率的な合成に成功しました。これまで、触媒の反応活性はその表面構造に大きく依存することが知られていましたが、ナノレベルでの構造形成メカニズムの詳細は未解明でした。本研究では、高分解能走査型透過電子顕微鏡(※1)とエネルギー分散型X線分光法(※2)や電子線トモグラフ法(※3) を組み合わせることで、金(Au)コアの周囲に樹枝状の白金(Pt)シェルを形成する過程を可視化。さらに、超音波処理によってこの構造形成を効果的に制御することに成功しました。

超音波処理は、低コストで広く利用可能な材料合成技術として注目されてきましたが、原子スケールでの構造形成への影響は十分に理解されていませんでした。今回の成果は、ナノ材料設計における新たな機能性と応用可能性を示すものであり、次世代高性能触媒の開発に向けた重要な一歩となります。構造形成に対するその影響は、まだ十分に解明されていません。今回の報告は、ナノ材料設計における新たな機能性や応用の可能性を切り拓く、次世代高性能触媒の設計への応用に貢献すると期待される魅力的な研究領域です。

今後は、超音波処理法の制御によるナノ構造形成挙動の解明が見込まれます。本研究成果は、イギリス科学誌「Scientific Reports」オンライン版に2025年8月12日(火)に掲載されました。

研究者からひとこと:

超音波処理による複雑なナノ構造の形成過程を解明するために、高性能な走査型透過電子顕微鏡(STEM)を用いて、金(Au)をコアとし、白金(Pt)の樹枝状ナノ粒子がシェルとして形成される機構を明らかにしました。興味深いことに、超音波処理を行わなくても薄い Pt層は形成されますが、特徴的な樹枝状構造は超音波処理によってのみ現れることを確認しています。

この超音波処理法は、水系環境で実施可能でエネルギー効率が高く、スケーラブルな製造にも適しているという利点があります。また、得られた樹枝状ナノ粒子は高い表面積と豊富な活性点を持ち、水中の有機汚染物質の分解に有効な触媒として、環境浄化技術への応用が期待されます。(金子賢治教授)

【研究の背景と経緯】

金ナノ粒子(Au NP)は、ナノ材料研究において長年にわたり重要な役割を果たしてきました。中でも、ビタミン C(アスコルビン酸)を用いた合成法は、簡便で室温下でも反応が速く進むことから広く利用されています。しかし、金(Au)と白金(Pt)の格子 不整合により、金ナノ粒子(Au NP)の表面にメソポーラスな白金シェルを形成することは困難であり、高性能なコアシェル型ナノ触媒の開発における大きな障壁となっていました。

この課題に対し、多くの研究者らが「超音波処理」に注目しています。超音波処理は、低コストで広く利用可能な技術であり、材料合成において強力なツールとして知られています。しかし、二元金属系における原子レベルでのナノ構造形成に対するその影響は、まだ十分に解明されていません。今回の報告は、ナノ材料設計における新たな機能性や応用の可能性を切り拓く、非常に魅力的な研究領域です。

【研究の内容と成果】

九州大学の金子賢治教授と長崎大学のAnh T.N. Dao准教授が主導し、韓国科学技術研究院(KIST)との共同研究によって、ナノ材料工学における画期的な進展を達成しました。研究チームは、シンプルなワンポット法と超音波処理を組み合わせることで、樹枝状のAu-Ptコアシェル型ナノ粒子の合成に成功しました。この構造は、環境技術や触媒分野での応用が期待されています。

複雑なナノ構造の形成過程を解明するため、研究チームは高分解能走査型透過電子顕微鏡(STEM)、高角度環状暗視野像(HAADF)、エネルギー分散型 X線分光法(EDS)、三次元電子トモグラフィーなどの先端解析技術を駆使しました。

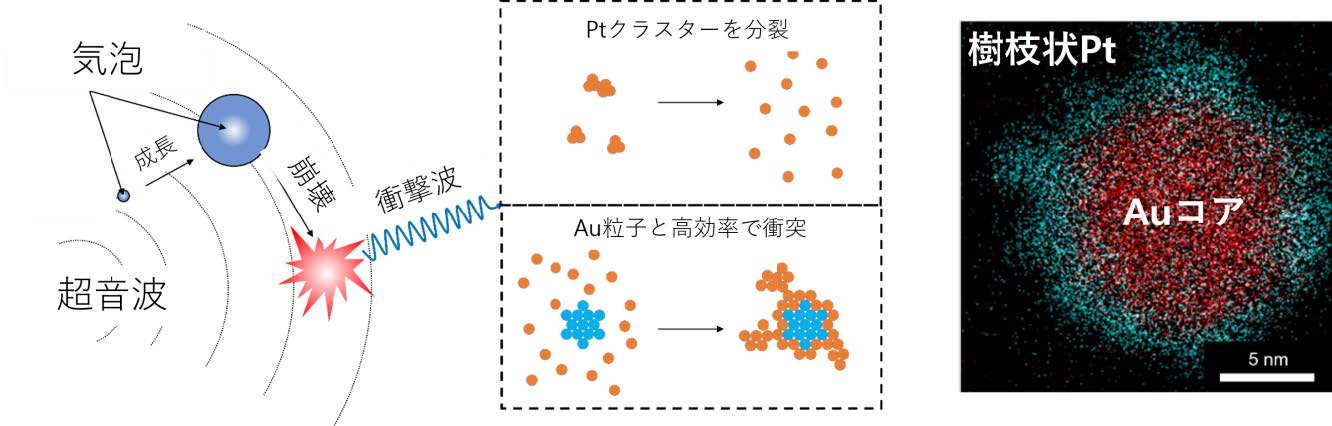

その結果、超音波処理が白金(Pt)前駆体の還元を加速し、Ptクラスターの迅速な形成と分散を促進し、金( Au)コアとの衝突によって樹枝状のPtシェルが形成されることが明らかになりました。興味深いことに、超音波処理を行わなくても薄いPt層は形成されますが、特徴的な樹枝状構造は超音波処理を施した場合にのみ現れることが確認されました。

この発見は、穏やかな条件や低濃度の前駆体でも、ナノ構造の形状制御において超音波処理が重要な役割を果たすことを示しています。また、この手法はエネルギー効率が高く、水系環境で実施可能で、スケーラブルな製造にも適しているという実用的な利点を持っています。

【今後の展開】

現在、研究チームはこの樹枝状ナノ粒子を水中の有機汚染物質の分解に活用するための環境浄化技術としての応用を進めています。高い表面積と豊富な活性点を持つこの構造は、触媒性能の大幅な向上や 、持続可能で環境に優しい技術への貢献が期待されています。

【参考図】

図. 超音波法のメカニズムとそれにより形成されたAu-Pt コア-シェルナノ粒子の高分解能 EDSマップ 図. 超音波法のメカニズムとそれにより形成されたAu-Pt コア-シェルナノ粒子の高分解能 EDSマップ超音波により発生する気泡の破裂に伴う衝撃波でPtクラスターがより小さく分裂、その後、Auコア粒子と高効率で衝突した結果、樹枝状のPtシェル部を持つ、Au-Pt コア-シェルナノ粒子が形成される。 |

【用語解説】

(※1)高分解能走査型透過電子顕微鏡(STEM)

透過電子顕微鏡法(TEM)の一種。通常のTEMは、試料の形状、大きさ、結晶方位などの構造的な情報を与える。これに対して走査型透過電子顕微鏡 は、 TEMに走査機能を組み合わせることにより、細く絞った電子線を試料に照射することで、局所領域の解析が可能となる。

(※2)エネルギー分散型X線分光法(EDS)

電子線やX線を試料に照射した際に発生する特性X線を検出し、そのエネルギーを分析することで、試料中の元素を特定するだけでなく、定量する観察手法。

(※3)電子線トモグラフ法

TEMやSTEMを用いて試料の三次元構造を可視化する手法です。ナノスケールでの立体構造解析に非常に有効で、材料科学、生物学、ナノテクノロジーなどの分野で広く利用されている。

【謝辞】

この研究は、科研費(グラント番号 JP 22K14742、A.T.N.D.)の一部支援を受けました。著者は、九州大学超顕微解析研究センター(URC)が提供する施設および電子顕微鏡測定における科学技術支援に感謝の意を表します。

【論文情報】

掲載誌:

Scientific Reports (Impact Factor = 3.9)

タイトル:

Insights into the formation of Au-Pt dendritic core-shell nanoparticles with the aid of ultrasonication(超音波処理による樹枝状Au-Ptコア シェル型ナノ粒子の形成メカニズムの解明)

著者名:

Hu-Jun Lee1,3, Daisuke Hanyu1, Anh Thi Ngoc Dao2*, Kenji Kaneko1* (1Department of Materials, Kyushu University; 2Graduate School of Integrated Science and Technology, Nagasaki University; 3KIST Korea Institute of Science and Technology)

DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-025-09572-0

受験生

受験生 在学生

在学生 卒業生

卒業生 保護者等

保護者等 地域・一般

地域・一般 企業・研究者

企業・研究者 教職員

教職員