2025年08月27日

初夏に代掻きをするとタガメが飛来しやすい!? 水生昆虫類の保全に適した「休耕田ビオトープ」の 植生管理の時期について提言

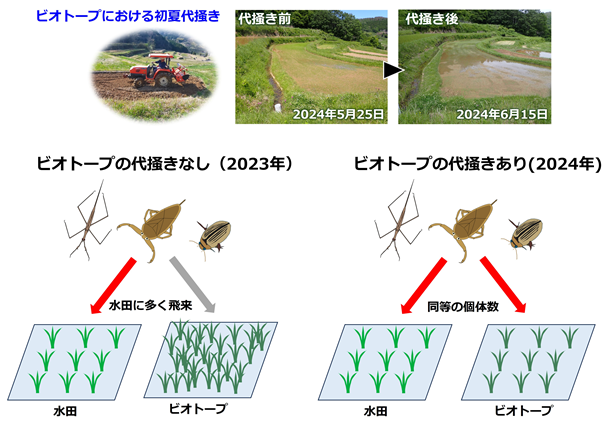

長崎大学の大庭伸也准教授、長崎大学大学院博士後期課程の福岡太一、倉敷芸術科学大学生命科学部環境生命科学科(兵庫県立大学大学院博士後期課程)の渡辺黎也助教、株式会社ウエスコの久保星氏、東北大学大学院の高橋真司技術専門職員、兵庫県立大学大学院の佐川志朗教授らの研究グループは、休耕田ビオトープ(以下、ビオトープ)において、初夏に代掻きをして開放水面を創出すると、タガメなど一部の水生昆虫類の個体数が増加することを野外操作実験により明らかにしました(図1)。

|

図1 ビオトープにおいて初夏に代掻きをして開放水面を創出すると、タガメなどが増加する |

【背景】

1980年代以降、我が国では作物収入の減少や農業者の高齢化などに伴い、耕作放棄される田んぼ(耕作放棄田)が増加しています。水田が耕作放棄されて植生遷移が進行すると、陸地化してしまうので水田に戻しにくくなり、水生昆虫類(タガメやゲンゴロウ)などの湿地性生物の生息が困難になります。また、耕作放棄田は、シカやイノシシなどの農作物を食害する害獣の生息場となり、水田に比べて地すべりのリスクも高まるなど、様々な問題を誘発します。この「耕作放棄田問題」の解決策として、休耕田ビオトープ(耕作放棄田を湛水した水域;以下、ビオトープ)が着目されており、生物多様性保全に有効な管理手法の開発が求められています。

ビオトープは生物の保全を目的としているため、除草剤などの薬剤は基本的に使用されません。そのため、水田に比べて水生植物が繁茂しやすい傾向にあります。我々の先行研究によって、ビオトープや水田、ため池において、初夏(水生昆虫類の繁殖期初期)に植被率(水面を水生植物が覆う割合)が高い水域ほど、水生昆虫類の総出現種数が減少する傾向が確認されていました(Watanabe et al. 2024)。飛翔中の水生昆虫類は、水面の水平偏光を認識して水域に飛来します。そこで、「ビオトープにおいて初夏に代掻きをして水生植物の繁茂を抑制し、開放水面を創出すると水生昆虫類の飛来個体数が高まるのではないか?」と仮説を立て、以下の野外操作実験を行いました。

【方法】

兵庫県において、2023年5月に耕作放棄田を復旧し、稲作を行う水田(5枚)と湛水後は野放しにしたビオトープ(3枚)を準備しました。水田では、田植え前の6月上旬に代掻きを行うとともに、田植え後に除草剤を散布し、水生植物を抑制しました。ビオトープでは代掻きや除草剤の散布は実施せず、水生植物が繁茂する状況となりました。翌年の2024年には、ビオトープにおいても6月上旬に代掻きを実施しました。

代掻きによる植生抑制効果を評価するため、2023年6月および2024年の6~8月に各水域をドローン空撮し、その画像から植被率を計測しました。また、水生昆虫類(トンボ類幼虫、コウチュウ・カメムシ類)と餌動物の個体数を評価するため、2年間6~10月にかけて月1回、掬い取り調査を実施して個体数を記録しました。水生昆虫類の出現種51種のうち、30個体以上確認された25種を対象に、各年において6~10月の合計個体数をビオトープと水田において比較しました。

【結果・考察】

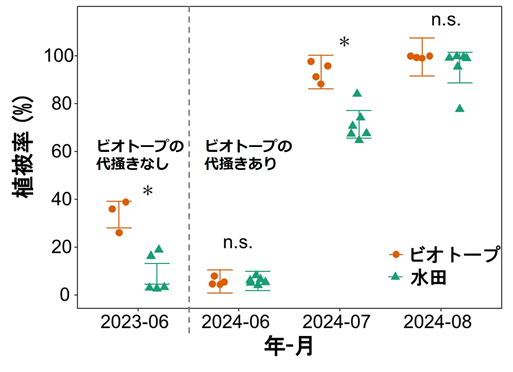

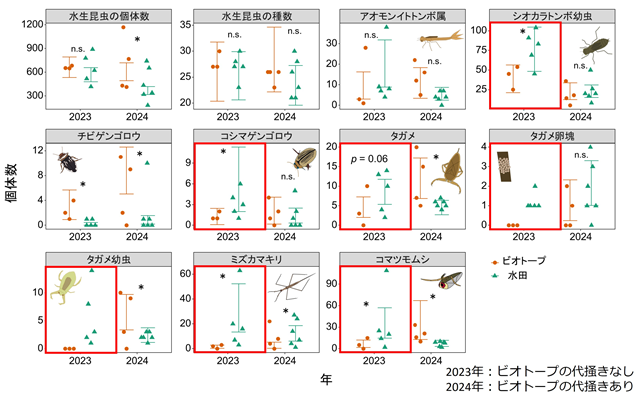

ビオトープにおいて代掻きを行わなかった2023年には、植被率は水田(平均 10%)に比べ、ビオトープ(平均 38%)の方が高い傾向にありました(図2)。また、25種のうち、初夏に繁殖を行う5種(タガメやコシマゲンゴロウ、ミズカマキリ、コマツモムシ、シオカラトンボ)の個体数は、水田よりもビオトープの方が少なく、タガメについてはビオトープでは卵塊や幼虫を確認できませんでした(図3)。また、餌動物の個体数は、ミズムシを除き、ビオトープと水田において差がみられませんでした。したがって、これらの5種はビオトープの高い植被率により飛来が妨げられている可能性があると考えました。翌年、ビオトープにおいて代掻きを実施し、6月の植被率を水田と同程度(平均 10%)まで抑制しました。すると、コマツモムシを除く4種の個体数は、ビオトープと水田において差がみられなくなりました。

|

図2 ビオトープと水田における植被率の比較 *:統計的に有意な差がみられた(P < 0.05)、n.s.:統計的に有意な差がみられなかった(P > 0.05) |

|

図3 ビオトープと水田における水生昆虫類の個体数および種数の比較 *:統計的に有意な差がみられた(P < 0.05)、n.s.:統計的に有意な差がみられなかった(P > 0.05) |

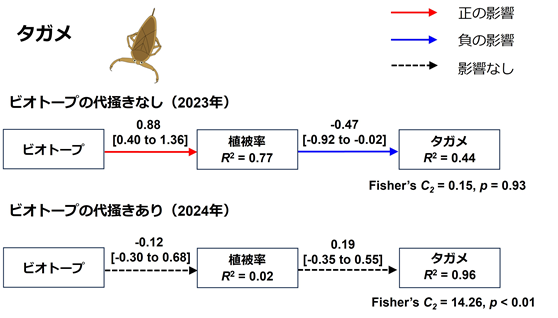

仮説通り、ビオトープと水田の植被率の違いが、5種の個体数に影響を及ぼしているかどうかを確かめるため、因果解析の一種(piecewise SEM)を適用しました。その結果、代掻きを行っていない2023年にはビオトープで植被率が高いことが、間接的に5種の個体数に負の影響を及ぼしていました(図4)。一方、代掻きをした2024年には、水田・ビオトープの植被率に差がなくなり、5種の個体数は同等になったため、間接効果もみられなくなりました。したがって、上記5種はビオトープの代掻きによって開放水面が創出されたことにより、飛来個体数が高まったのだと考えられました。

また、代掻きを行った2024年、タガメの卵塊数は水田とビオトープにおいて差がなかったのに対し、幼虫の個体数はビオトープの方が高い傾向にありました。これは、タガメ幼虫の生育期間である7月には、水田よりもビオトープの方が植被率は高かったため(図2)、水生植物が捕食者からの隠れ家として機能し、幼虫の生存率が高まった可能性があります。コマツモムシについても、同じことが言える可能性があります。

代掻きの効果を受けたのは、シオカラトンボのように開放水面を好む種やタガメやコシマゲンゴロウのように初夏に越冬場所である森林やため池から繁殖場所である水田やビオトープに飛来する種でした。なお、代掻きの効果がみられなかった20種は、水田やビオトープに隣接する溝で越冬する種や繁殖期が長いもしくは初夏以降の種でした。

本研究の結果は、特定第二種国内希少性動植物種であるタガメなどの保全を行う上で極めて重要な知見です。ビオトープは、環境省の認定する自然共生サイトにおいても複数の地域で取り組まれており、これらの管理にも本研究の成果が活用されることが期待されます。

本研究の成果は淡水生態学に関する国際誌『Hydrobiologia』に2025年8月14日から早期公開されました。本研究は特別研究員奨励費 No.23KJ185、科研費 23K26917/23H02224、ニッセイ財団2022年度若手研究・奨励研究助成の助成を受けて実施されました。

|

図4 ビオトープにおける植被率がタガメの個体数に与える間接効果 |

引用

Watanabe R, Kubo S, Fukuoka T, Takahashi S, Kobayashi K, Ohba S (2024) Do fallow field biotopes function as habitats for aquatic insects similar to rice paddy fields and irrigation ponds? Wetlands 44: 68.

【論文詳細】

(1)タイトル

Effects of early summer plowing on aquatic insects in fallow field biotopes

(休耕田ビオトープにおける初夏の代掻きが水生昆虫類に与える影響)

(2)著者名

倉敷芸術科学大学生命科学部環境生命科学科(兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科

博士後期課程) 渡辺黎也助教

株式会社ウエスコ 久保 星

長崎大学大学院総合生産科学研究科博士後期課程(日本学術振興会特別研究員DC2) 福岡太一

兵庫県 小林一清

東北大学大学院工学研究科 高橋真司技術専門職員

長崎大学教育学部/大学院総合生産科学研究科 大庭伸也准教授

兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科 佐川志朗教授

(3)雑誌・号・doi

Hydrobiologia

受験生

受験生 在学生

在学生 卒業生

卒業生 保護者等

保護者等 地域・一般

地域・一般 企業・研究者

企業・研究者 教職員

教職員