HOME > Choho >Choho76号 My 研究室 Life:水産学部・長谷川悠波さん

想定外の事実に遭遇 研究テーマを切り替える

例えば、生き物が捕食者に食べられそうになった時にどのように回避するのか?

また、その逆のケースは?

飼育されているドンコ

身近な生き物の

長谷川悠波さんが在籍する行動・機能形態学研究室では、生き物の不思議な行動と関係に着目。

一つ一つの動きが生き残りにどのように役立っているのか、飼育実験や野外観察などさまざまな手法を用いた研究を行っています。

子どもの頃、川で魚をつかまえて遊んでいた長谷川さんは、

特に淡水魚に興味があり、研究対象に選んだ生き物もニホンウナギでした。

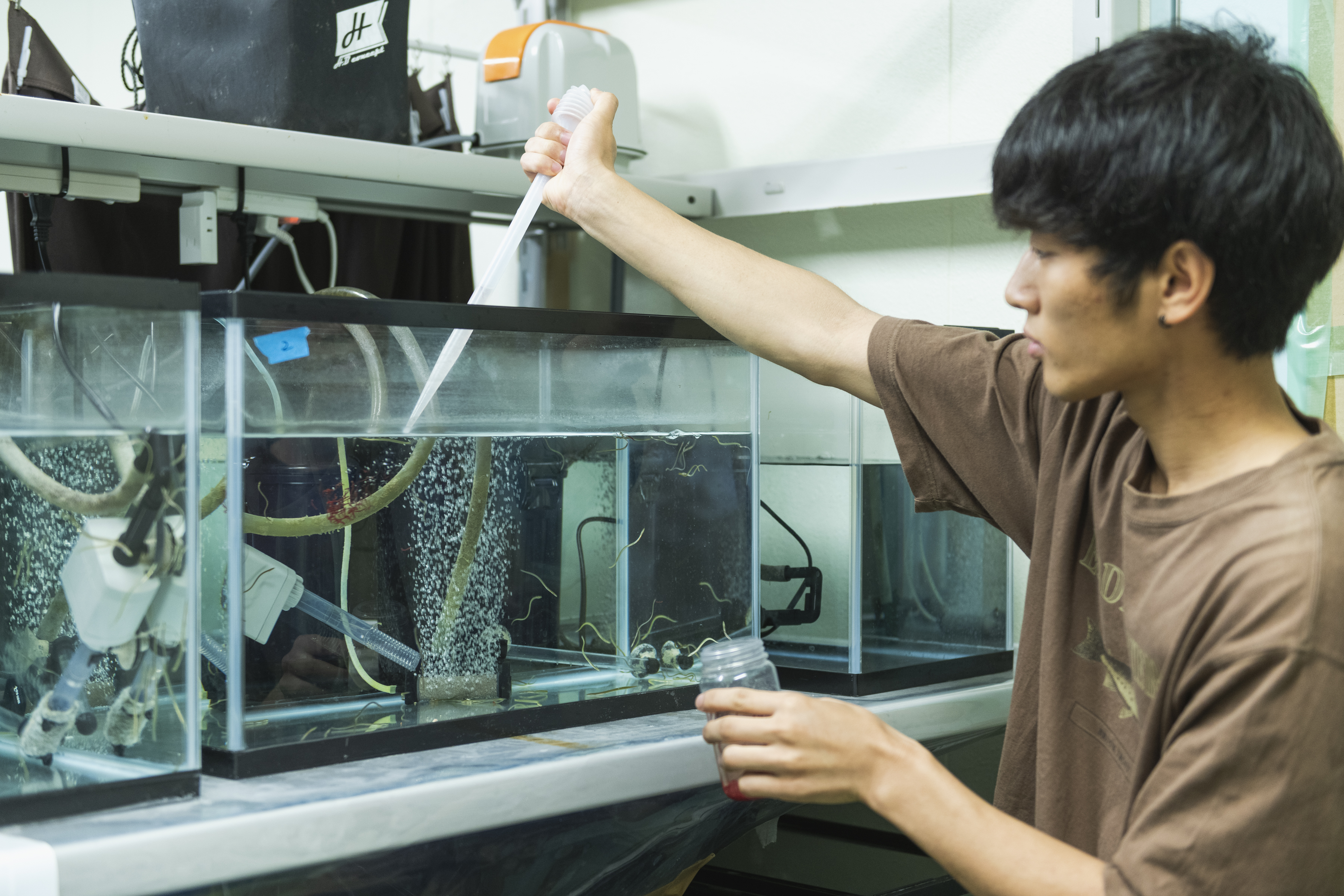

昨年、研究室に入った時から、ニホンウナギの稚魚を飼育。

捕食者であるドンコに関しては、自ら川で捕獲してきた個体を飼育しています。

――学部四年次の卒業研究では、ウナギの稚魚が捕食者のエラ穴から逃げ出すという新発見を論文にまとめたそうですね。

長谷川さん

「はい。

もともとはウナギの稚魚がドンコに食べられそうになった時どのように逃げるのかを調べる予定だったのですが、仮実験から本実験に移る直前、食べられてしまったはずのウナギの稚魚が水槽の中で元気に泳いでいる姿を発見しました。

それと同時に、実験装置についてもハイスピードカメラから長時間撮影が可能な暗視カメラに変更し、本実験に臨んでみたところ、やはりエラ穴から抜け出していることが分かったんです」

えさやりをする長谷川さん

ニホンウナギといえば絶滅の恐れが叫ばれてもいますが、今回の研究が問題解決の糸口となる可能性はあるのでしょうか。

指導教員の河端雄毅准教授に聞きました。

河端准教授

「可能性がないわけではありません。

例えば、

とても複雑ですので簡単には明言できませんが、今回得られた知見を含め今後研究を進めることで、将来的には放流する方たちが考えるための材料にはなり得ると思います。」

水産学部には30以上の研究室があり、通常は3年次の12月から研究室訪問を始めます。

研究室は3年次までに履修していたコースを問わず選択できますが、定員を設けています。

研究室訪問を経て、翌年2月頃までに研究室が決定。4年次の1年間は卒業研究に専念します。

長谷川さんのように、はじめから研究対象や目標が決まっている学生もいれば、研究を進める過程で少しずつ方向性が定まり、やりがいを感じられるようになる学生もいます。

受験生

受験生 在学生

在学生 卒業生

卒業生 保護者等

保護者等 地域・一般

地域・一般 企業・研究者

企業・研究者 教職員

教職員