2025年02月13日

抗結核薬ベダキリンの静菌活性・殺菌活性におけるATPの貢献を明らかに

長崎大学熱帯医学研究所(NEKKEN)の稲岡 健ダニエル 教授と熱帯医学・グローバルヘルス研究科(TMGH)の北 潔 教授を中心とした研究グループは、オタゴ大学医学系研究科のGregory M Cook教授との共同研究を始め、ボルドー大学、ミュンヘン大学、金沢医科大学、熊本大学、東京科学大学、大分大学、東京大学との国際共同研究により、結核菌のエネルギー代謝において中心的な役割を担う(結核菌の活動エネルギーを作る)ATP合成酵素に対する特異的な阻害剤であるベダキリンの作用機序について、新たな知見を発見しました。

|

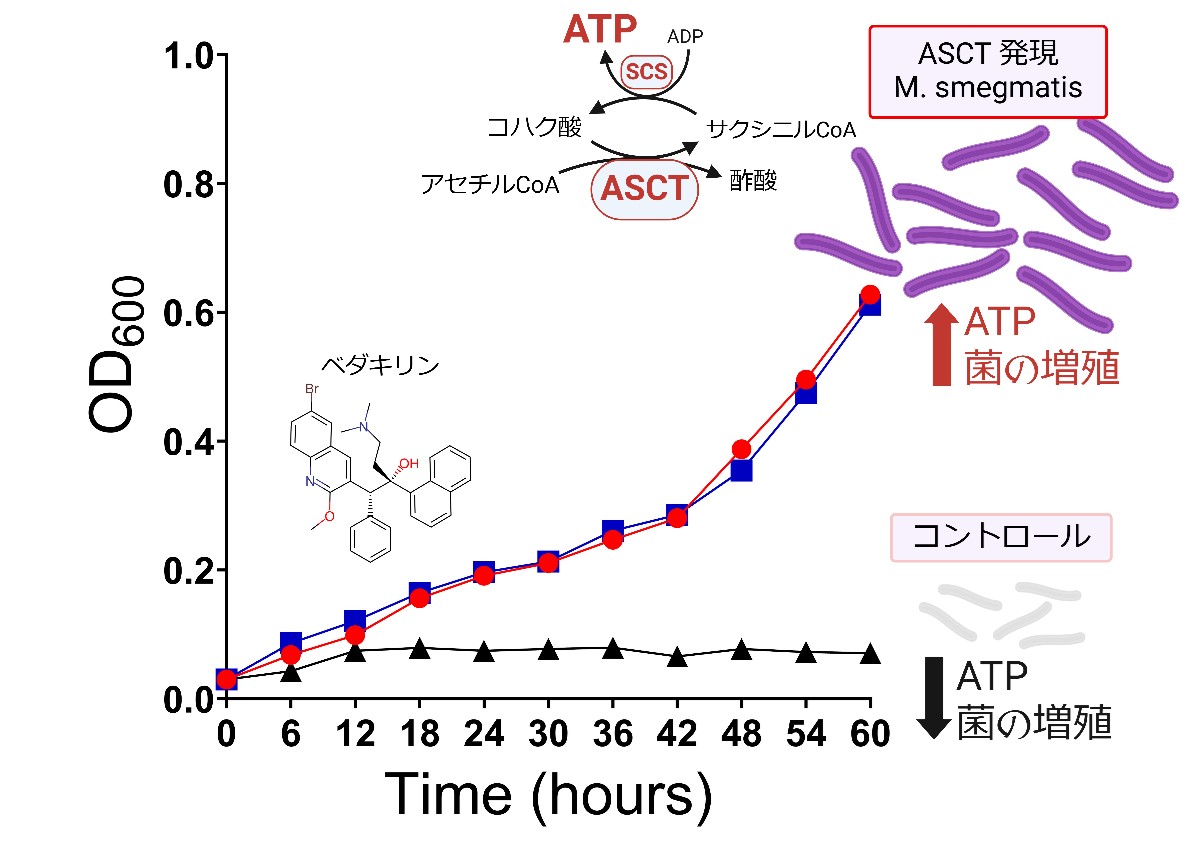

| 図1:Mycobacterium smegmatisにトリパノソーマ科原虫のASCTを発現させるとASCT/SCSサイクル が機能しはじめ、ベダキリン存在下においてもATPの産生および増殖が回復される。 Created in BioRender. |

| ポイント |

■薬剤耐性結核菌 (Mycobacterium tuberculosis) による結核は、HIV・エイズ、マラリアと共に感染症の罹患率および死亡率の主要な原因の一つであり、新しい抗菌薬の緊急な開発が必要とされている。

■ATP合成酵素は、結核菌において「酸化的リン酸化」(エネルギーを産生するための代謝反応)の最も重要な酵素であり、ベダキリンは低濃度でATP合成酵素を阻害し、休眠期に対し高い薬効を示す治療薬として用いられている。

■ベダキリンは低濃度では静菌活性(=細菌の増殖を止める)、高濃度においては殺菌活性(=細菌を死滅させる)を示す事が判っており、その濃度依存的な作用機序は未解明である。

■シャーガス病またはアフリカ睡眠病を引き起こすトリパノソーマ科原虫(寄生虫)のミトコンドリアでは、酢酸:クエン酸CoA転移酵素(ASCT)とサクシニルCoA合成酵素(SCS)からなるASCT/SCSサイクルによる「基質レベルのリン酸化」によりATPが生産される。

■結核菌モデル生物として用いられているMycobacterium smegmatisにASCTを発現させた。

■ASCT/SCSサイクルを発現するM. smegmatisは低あのベダキリンにおいて、ATP生産量を回復させ、ベダキリンに対し抵抗性を示す事を明らかにした。

■一方、高濃度域における殺菌活性おいてはコントロール群とは優位な差が見られなかったことから、ベダキリンの殺菌活性ではATP量の減少のみならず他のファクターが関係する可能性を明らかにした。

| 研究内容の概要 |

ベダキリンは、結核菌のエネルギーを作る「ATP合成酵素」という酵素を極めて低い濃度で阻害する抗菌薬である。ベダキリンの特徴として、通常の抗菌薬とは違い、使う濃度によって効果が変わることが報告されている。

● 低い濃度では、菌の増殖を止める(静菌作用)。

● 高い濃度では、菌を殺す(殺菌作用)。

この薬の標的がATP合成酵素であることから、研究者たちは「菌の中のATP量が減ることでベダキリンが効くのでは?」と考えられていた。しかし、それだけではベダキリンの濃度による効果の違いを説明するのが難しいうえに、ATP合成酵素が止められると、菌の呼吸に関わる別の酵素群も影響を受けてしまう。そのため、静菌作用と殺菌作用においてATPの減少がどのように関与しているのかが不明であった。

そこで今回の研究では、ATPを別の方法(基質レベルのリン酸化)で作れる「トリパノソーマ科原虫」のシステムを結核菌に発現させ、ATPの減少がどのように影響するかを調べた。このトリパノソーマ科原虫は、酸素を使わずにATPを作る「ASCT/SCSサイクル」というシステムを持っており、このシステムを発現させたマイコバクテリアがベダキリンの影響を受けにくくなるかどうかを実験で検証した。

その結果、ASCT/SCSサイクルを持った菌では、低い濃度のベダキリンによる静菌作用の効果が弱まることがわかった。しかし、ベダキリンの濃度が濃くなると、ASCT/SCSサイクルを持った菌でも増殖が阻害されるようになった。

このことから、ベダキリンの低濃度での静菌作用はATP量の減少が大きく関わっていることを明らかにした。また、高い濃度ではATP減少以外の要素も関与している可能性があることが分かった。これらの結果は今後の抗結核薬開発に非常に重要な発見であり、高濃度における殺菌効果の作用機序を明らかにすることが必要になってくる。

| 論文の詳細 |

タイトル:Development of tolerance to bedaquiline by overexpression of trypanosomal acetate: succinate CoA transferase in Mycobacterium smegmatis

著 者:Gloria Mavinga Bundutidi, Kota Mochizuki, Yuichi Matsuo, Mizuki Hayashishita, Takaya Sakura, Yuri Ando, Gregory Murray Cook, Acharjee Rajib, Frédéric Bringaud, Michael Boshart, Shinjiro Hamano, Masakazu Sekijima, Kenji Hirayama, Kiyoshi Kita and Daniel Ken Inaoka

雑 誌:Communications Biology

D O I : 10.1038/s42003-025-07611-0

U R L:https://www.nature.com/articles/s42003-025-07611-0

受験生

受験生 在学生

在学生 卒業生

卒業生 保護者等

保護者等 地域・一般

地域・一般 企業・研究者

企業・研究者 教職員

教職員