2025年05月22日

日本庭園鑑賞によるストレス軽減効果の仕組みを科学的に解明

【本リリースのポイント】

○ 優れた設計意匠と管理技術に支えられた日本庭園を見ると、心拍数が下がり、気分が改善することが明らかに

○ 視線の動きとリラックス効果の関連性を初めて実証

○ 庭園の「特定の要素」ではなく、「全体を見渡すような視線の動き」がカギ

○ この視線パターンは、PTSD治療にも使われる「EMDR」と似たメカニズムを示唆

○ ストレス軽減の新しい手段として、日本庭園のデザインを活用する可能性も

|

|

【概要】

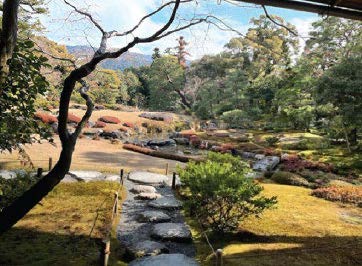

長崎大学環境科学部 五島聖子教授、ピッツバーグ大学医学部へラップ・カール教授、蘇州科技大学建築都市計画学院孫ビンカイ准教授、京都大学工学部 山口敬太教授、信州大学人文学部 高瀬弘樹教授、京都芸術大学 加藤友規教授、長崎大学ICT基盤センター 古賀掲維准教授らの研究グループが実施した、日本庭園鑑賞が人のストレス減少に与える効果についての論文がFrontiers in Neuro Scienceに掲載されました。今回の研究では、京都にある名園「無鄰菴(むりんあん)」と、京都大学構内にある別の日本庭園を舞台に、庭園を見ることで私たちの心と身体がどう変化するかを調べました。

実験に参加したのは大学生16人。彼らには各庭園を7分間じっくり眺めてもらい、その間に以下のようなデータを集めました。

・視線の動き(どこをどれくらい見ていたか)

・心拍数の変化(リラックスしていると下がる)

・気分の変化

・その他アンケート

結果として、無鄰菴では視線が左右に活発に動き、心拍が下がり、気分がよくなるという傾向が見られました。これに対し、大学構内の庭園では視線の動きが狭く、心拍数もあまり変わらないという違いが明らかになりました。

【1.背景】

日本庭園には「見るだけで心が落ち着く」と言われることがあります。とくに、座って景色をじっと眺める「観賞式庭園」は、古くから禅寺などで使われ、瞑想の助けとされてきました。しかし、その癒し効果の仕組みは、実はよくわかっていませんでした。これまでの研究でも、「自然を見るとストレスが減る」「日本庭園はリラックスする」などの結果は出ていましたが、「なぜ、どうして」という部分は科学的に説明されていませんでした。

そこで本研究では、「目の動き(視線のパターン)」に注目。視線がどこをどう動くかが、心や身体にどんな影響を与えるかを探りました。その結果、ストレスケアの心理療法として知られる「EMDR(眼球運動による脱感作と再処理法)」と似た効果が、日本庭園でも自然に起こっていることがわかりました。

【2.研究手法】

2つの庭園を比較

・無鄰菴(むりんあん):明治時代に山形有朋の別荘として造られた庭園で、遠くの東山を借景した座観式庭園(京都市指定文化財)。落ち着く庭として定評があり、世界中から観光客が訪れる。

・京都大学の庭園:構内の中庭にある日本風の庭園で、手入れはやや簡素。

(1) 視線の計測

被験者の目の動きを追跡する「アイトラッカー(視線計測装置)」を装着。どの方向に、どのくらい速く、どれだけの範囲を見ていたかをデータとして記録。

(2) 心拍数の測定

心の落ち着きは心拍数に表れます。指先にセンサーをつけて、庭を見ているあいだの心拍の変化を測定。

(3) 気分の変化の調査

「怒り」「緊張」「疲労感」「活気」などを測る心理テスト(POMS2)を使い、庭を見る前と後の気分の変化を記録。

(4) アンケート

庭の好き嫌いや感想など、個人的評価・思考を記録。

(5) 実験参加者

大学生16人(男女混合)

日本庭園に詳しい美術系の学生と、あまり知識のない都市計画系の学生の両方を含めて実験を実施

以上のように、目の動き+心拍+気分を三位一体で測ることで、「庭園を見ることが人にどんな効果をもたらすのか」を多角的に解き明かしました。

【3.主な成果】

○ 無鄰菴は、東山を中心とした自然風景の設計意匠が優れているだけでなく、優れた剪定技術によって、意図された風景が完璧に維持されています。この庭園の鑑賞では、視線が水平方向に素早く広く動く傾向が見られ、心拍数の低下と気分の改善が顕著に見られました。

○ 一方、大学の庭園は設計意匠が不明であるだけでなく、植栽の剪定もまばらで、雑草やゴミが目立ちます。このような庭園では、視線が中心に集中しがちで、リラックス効果は限定的でした。

○ 特定の要素を見るよりも、「視線の広範囲な移動」がストレス軽減に関係している可能性が示唆されました。

○ この視線のパターンは、トラウマ治療法「EMDR(眼球運動による脱感作と再処理法)」と似ており、庭園空間の「デザイン」が自然なストレス解消を促していると考えられます。

無鄰菴(Murin-an)の特徴

・山形有朋が小川治兵衛に造らせた、文化財に指定されている近代日本庭園

・東山を中心とした風景の設計意匠が精緻である

・掃除が徹底されており、ゴミや雑草は認められない

・庭園周囲の樹木の高さを調節することにより、東山の景色を取り入れるとともに、地域開発により出現した建造物など、設計意匠以外の景観を排除している。

・水の流れが斜めに走るように配置されており、視線が左右に自然に動く

京都大学の庭園の特徴

・アインシュタインの訪問を記念した記念樹(ヒマラヤスギ)を中心とした日本庭園

・中央のヒマラヤスギが大きく育ちすぎて、遠景が遮られている

・ゴミや雑草が目立つ

・樹木の大きさのバランスが悪く、周囲の建物や車や自転車など、庭園以外の要素が視界に入る

・水の流れがまっすぐ手前から奥へ流れており、視線の動きが単調

研究代表者の長崎大学 五島聖子教授は、「美しい日本庭園鑑賞が心を癒す、という事実を科学的に示すことができました。日本庭園は小さな空間でも造成することができるので、今後は、病院や介護施設などの空間に応用できるかもしれません。若年層の流出等により高齢化が進む長崎においても重要な課題となっていくものを思われます。」と今後の展開についても語っておられます。

写真提供:植彌加藤造園 |

【論文情報】

タイトル:Eye movement patterns drive stress reduction during Japanese garden viewing

掲 載 誌:Frontiers in Neuroscience (PUBLISHED 15 May 2025)

DOI:https://doi.org/10.3389/fnins.2025.1581080

受験生

受験生 在学生

在学生 卒業生

卒業生 保護者等

保護者等 地域・一般

地域・一般 企業・研究者

企業・研究者 教職員

教職員