2025年07月01日

日本の人々はウナギをどう捉えている?報道内容から「市民の認識」を調査し、保全へ役立てる

長崎大学環境科学部の松重一輝 助教と北九州市立自然史・歴史博物館の日比野 友亮学芸員は、 減少に直面しているウナギを保全するには 政府や自治体などの政策レベルでの対策の強化が必要であり、それを動かす市民の声が不可欠であると考え、 新聞報道内容を分析し、市民の認識を調査。 ウナギの保全に向けて市民の支持を集めるには、あえて「食べ物」としてのウナギの存在価値を維持しながら、 その個体数の減少状況を正しく認識してもらうことが効果的であることを明らかにしました。

【研究のポイント】

・ウナギ保全を推し進めるには、「生き物」として接する機会以外に、「食べ物」としての側面が動機づけに重要である。

・特に、ウナギ増減への関心が高まる土用丑の日前後が、保全に向けたアウトリーチ活動の好機である。

・近年の低水準な資源状態の継続によって、過去の高水準な状態が忘れられ、長期的な個体数の減少が過小評価されつつある。

・「生き物」としてのウナギと接する機会の減少が、今後、個体数減少の過小評価を促進するかもしれない。

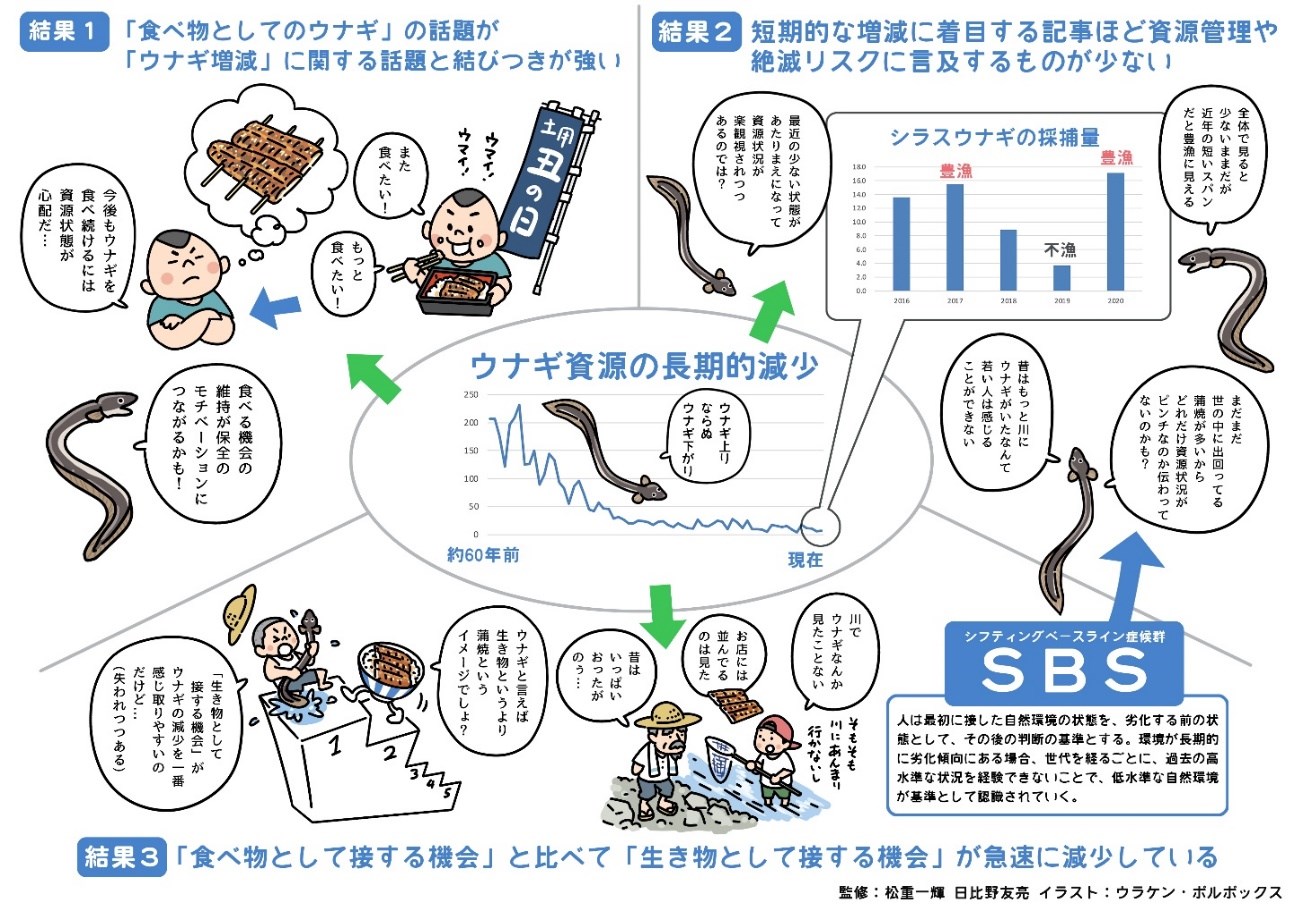

図1 研究成果に基づく、ウナギ資源の長期的減少のもとで醸成された市民の認識の概要 図1 研究成果に基づく、ウナギ資源の長期的減少のもとで醸成された市民の認識の概要 |

【研究の概要】

絶滅危惧種ニホンウナギを含むウナギ属魚類(以下、ウナギ)の保全を推し進めるには、それを求める市民の声が不可欠です。そのためには、人々がウナギをどう捉えているのか、市民の認識に関する現状を理解することが重要となります。本研究では、世界有数のウナギ消費大国として知られる日本において、 全国紙でのウナギに関する新聞報道内容を分析することで 、 市民の認識を調べました。

その結果、市民にウナギ保全を動機づけるには、ウナギのもつ「食べ物」としての側面が重要であることが示されました(図 1左上)。興味深いことに、ウナギの漁獲、消費、個体数の増減への関心は土用丑の日前後で高まる傾向が見られました。よって、この時期に、保全に向けたアウトリーチ活動を行うことが有効であると考えられます。また、近年の低水準な資源状態に人々が慣れてしまい、長期的な個体数の減少が過小評価されつつあることも示唆されました(図1右上)。現在の日本社会では、「食べ物」としてのウナギ に接する機会は豊富に維持されていますが、自然の中でウナギという「生き物」と触れ合う機会が相対的に減少していることも示されました(図 1下)。こ のような自然の中での体験の減少は、資源状態の正しい認知を阻害し、個体数減少の過小評価を促進することが予想されます。

現在、日本のウナギ需要は国産のニホンウナギだけでは賄いきれず、海外産のニホンウナギや別種のウナギで不足が補われています。今回の成果が、国内外のウナギ保全策の推進に貢献することが期待されます。

【論文情報】

雑誌名:

Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems

論文名:

Exploring recent Japanese public perception of freshwater eels of the genus Anguilla using content analysis of newspaper coverage

(邦訳:新聞記事の内容分析による、近年の日本におけるウナギ属魚類に関する市民の認識の探索)

著者名:

松重一輝(長崎大学環境科学部)・日比野 友亮(北九州市立自然史・歴史博物館)

DOI:https://doi.org/10.1002/aqc.70164

プレスリリースURL:

https://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/guidance/kouhou/press/pdf/1157file1_20250701162135.pdf

受験生

受験生 在学生

在学生 卒業生

卒業生 保護者等

保護者等 地域・一般

地域・一般 企業・研究者

企業・研究者 教職員

教職員