2025年08月29日

界面水の不均一性を原子レベルの分解能で解明 ―高い構造情報量をもつ多孔性結晶を構造解析技術に応用―

【発表のポイント】

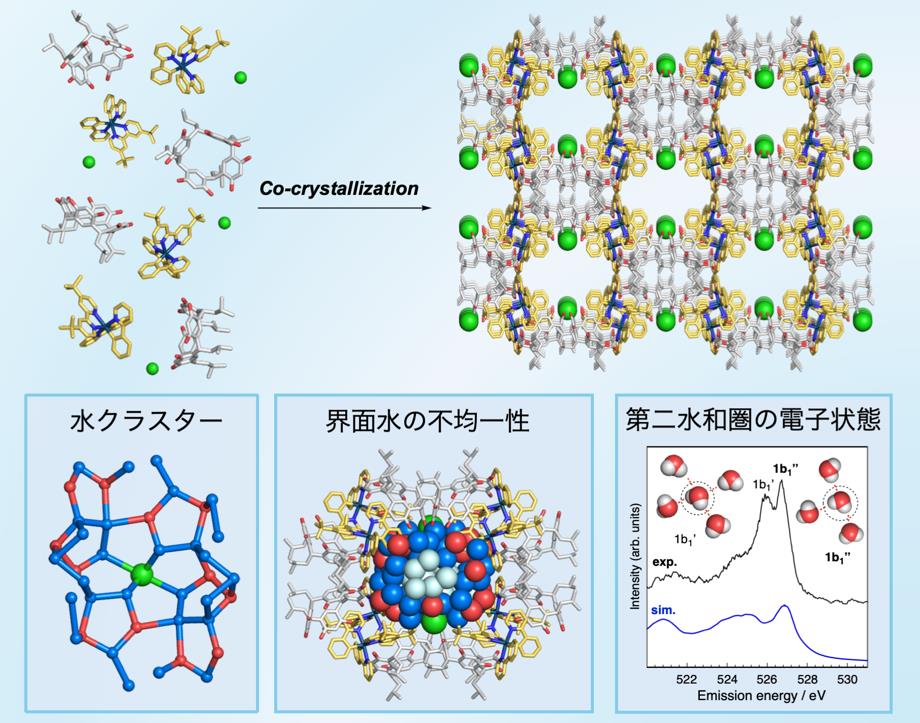

◆新しい様式の多孔性結晶を開発し、凹凸のある細孔界面上で形成する水クラスター構造の解析に成功しました。

◆温度可変結晶構造解析、分子動力学シミュレーション、放射光軟X線発光分光法、赤外分光法を組み合わせることで、界面水の水素結合状態やその動的性質の違いを解明しました。

◆界面水の不均一性が解明できたのは、結晶界面の高い構造情報量と識別性が水素結合を通じて水分子に伝達されたためであり、これは低エントロピー構造をもつ多成分系固体材料の特性が水の構造に反映された結果といえます。今回の結果は結晶性固体材料に対する新しい着眼点を提供するものであり、次世代固体材料の開発研究への貢献が期待できます。

多孔性結晶を用いた界面水の構造解析 多孔性結晶を用いた界面水の構造解析 |

【概要】

東京大学大学院総合文化研究科の堀内新之介講師、東京大学物性研究所の原田慈久教授、東京理科大学理学部第一部化学科の大坪主弥准教授、高輝度光科学研究センターの池本夕佳主席研究員、北里大学未来工学部の渡辺豪教授、広島大学放射光科学研究所の高橋修特任教授、長崎大学大学院総合生産科学研究科の林幹大准教授および馬越啓介教授らの研究グループは、新しいタイプの多孔性結晶(注1)を創出し、その結晶に含まれる界面水が温度や界面からの距離に依存した動的挙動を示すことを明らかにしました。

生体分子や高分子材料の表面に存在する水分子は界面水と呼ばれ、さまざまな場面で重要な役割を担っています。そのため、界面水の性質、水素結合(注2)ネットワークおよび水クラスター構造(注3)を明らかにすることは重要な課題です。しかし、従来の分析手法では材料界面の水分子の情報は平均化されてしまい、原子レベルの分解能で詳細な構造情報を得ることは困難でした。

本研究ではナノ細孔をもつ結晶性材料を用いることで、ナノ細孔界面上の水分子の構造や性質を原子レベルの分解能で明らかにしました。多孔性結晶を用いて界面水の性質解明を試みた研究はこれまでにも多数報告がありますが、本研究では物質が内包する情報量(情報エントロピー(注4))に着目し、立体的な分子素子を特定の配列で整列させた固体材料が、高い構造情報量と識別性をもち、界面近傍に存在する分子の素性を明らかにする性能が高いことを実証しました。本研究によって界面水の理解が深まるだけでなく、結晶性固体材料を用いる研究分野に新しい着眼点を提供することができました。

なお、本研究成果は、日本時間8月29日に英国のNature Research社が出版する総合科学速報誌「Nature Communications」誌に掲載されます。

【発表内容】

<研究の背景>

水は生命現象や材料科学において極めて重要な物質であり、とくに界面に存在する水分子(界面水)は、タンパク質の立体構造形成、酵素活性、分子認識、輸送現象など、さまざまな機能に関与しています。そのため界面水の構造や水素結合ネットワークを理解することは、生命科学の理解や高分子材料の設計において不可欠です。水分子が界面(例えば生体膜、材料界面、ポリマー内部)に存在する場合、水分子の構造と振る舞いが材料の機能や性質に大きく影響を与えることがわかっています。そのためこれまでにも、さまざまな分光学的手法や顕微鏡観察技術によって、界面に存在する水分子の分光データや水分子の集合状態、およびその水素結合ネットワークの詳細構造が報告されてきました。しかし材料界面に凹凸がある材料の場合、水分子の配置や水素結合ネットワークの詳細を原子レベルの分解能で解析することは困難でした。

近年、ナノレベルの細孔を有する結晶性化合物の細孔界面に分子を吸着させ、吸着させた分子の立体構造や集合構造を単結晶X線構造解析によって明らかにする分子構造解析手法が複数報告されています。ナノ細孔を有する結晶性化合物は多数ありますが、その中でも低対称で複数の結合サイトをもつ結晶性化合物の場合、細孔内部の分子の静的な構造情報だけでなく、分子の動的挙動までもが観測可能であることが報告されています。本研究では、1次元チャネルをもつ新しいタイプの超分子結晶(注5)を創出し、細孔の凹凸界面上に水分子を集合させ、その構造解析を試みました。その結果、凹凸のある材料界面上の水分子の構造と動的な性質が、単結晶X線構造解析(SCXRD)(注6)、分子動力学(MD)シミュレーション(注7)、赤外分光法(IR)(注8)、および放射光軟X線発光分光法(XES)(注9)を用いた多角的なアプローチによって、原子レベルの分解能で明らかになりました。

<研究内容>

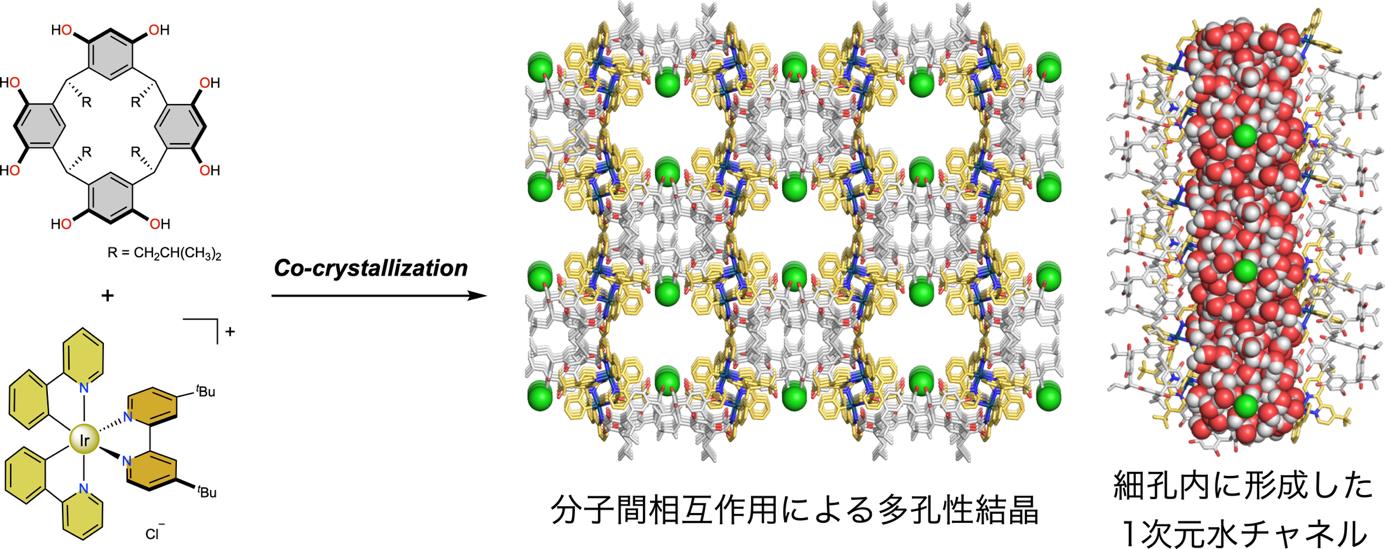

一般的に、ナノレベルの細孔を有する結晶性化合物は、可逆な結合形成を通じて、結合が無限に続く高分子のような集合構造体として得られます。例えば、金属イオンと有機配位子の間ではたらく配位結合(注10)を用いた場合、金属有機構造体(Metal-Organic Frameworks:MOF)や多孔性配位高分子(Porous Coordination Polymer:PCP)と呼ばれる結晶性化合物が得られます。本研究では、性質の異なる2種類の分子素子を分子間相互作用(注11)で組み合わせることで、ナノ細孔を有する超分子結晶が得られました(図1)。このナノ細孔は、原子間の新たな結合生成によって構築されているわけではなく、複数の非共有結合性相互作用(注12)(カチオン-π相互作用、水素結合、疎水効果など)の協奏効果によって安定化されている点が特徴です。この結晶を水に浸漬させると、ナノ細孔内の溶媒分子が水分子に置換され、細孔構造を維持したまま1次元の水チャネルが形成しました。SCXRDによる構造解析の結果、1次元水チャネルの界面(結晶細孔表面)に沿って、5量体(注13)を含む巨大な水クラスターが形成されている様子が観察されました。このように、凹凸のある有機材料表面での水クラスターの原子レベルでの構造解析を達成した例は稀であり、本研究の大きな成果の一つです。

図1:環状有機ホストと錯塩からなる多孔性結晶の合成と1次元水チャネルの形成.ナノ細孔を正面(中央図)および横から見た図(右図)。塩化物イオンを緑色球体で示している. 図1:環状有機ホストと錯塩からなる多孔性結晶の合成と1次元水チャネルの形成.ナノ細孔を正面(中央図)および横から見た図(右図)。塩化物イオンを緑色球体で示している. |

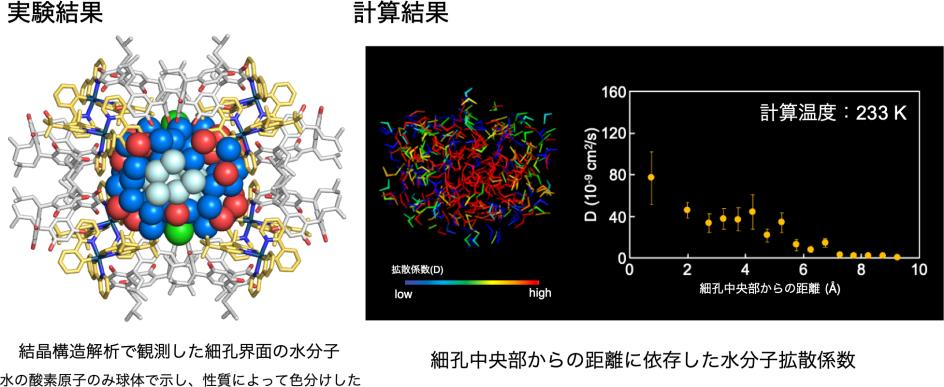

さらに測定温度を298 Kから90 Kの間で変化させながらの温度可変SCXRD解析により、細孔表面(第一水和圏)に形成した水クラスター構造は比較的秩序だった構造を維持していた一方で、界面の第二水和圏(注14)に相当するチャネル中央部の水分子は温度変化によって容易に構造再編成を示す「動的かつ高エントロピーな性質」を持つことを明らかにしました。具体的には、結晶を298 Kから90 Kに急冷すると、第二水和圏の水の位置が周期構造のない水素結合ネットワークによって速度論的に固定され、アモルファス氷(注15)のような状態として観察されました。その後90 Kから170 K付近に昇温すると、第二水和圏の水分子の位置が変化し、周期構造をもつ水素結合ネットワークに変化しました。実験で観測された第二水和圏の界面水の動的な性質を補完するために、MDシミュレーションを行い、水分子の拡散係数(注16)、水分子の四面体性(tetrahedrality)(注17)および水素結合数を調べました。その結果、界面からの距離に応じた拡散性の違いや、バルク中の水分子とは異なる構造的特性が明確化されました(図2)。

図2:実験と計算の協奏による界面水の不均一性の可視化 図2:実験と計算の協奏による界面水の不均一性の可視化 |

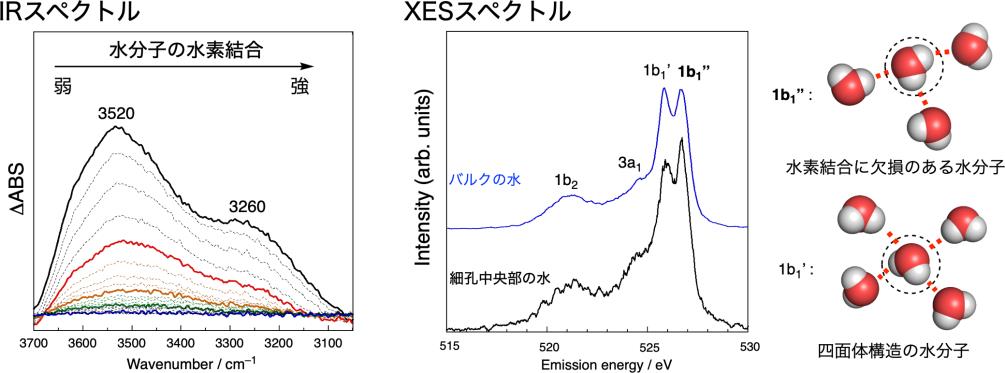

細孔中央部の水分子は界面からの相互作用が弱いため、結晶を乾燥させると細孔中央部の水分子が優先的に抜け出ていきます。そこで結晶の脱水過程を大型放射光施設SPring-8(注18)(BL02B2、BL43IR、BL07LSU)におけるIRおよびXES測定によって追跡することで、材料界面から第二水和圏の水分子の分光スペクトルの測定に成功しました(図3)。スペクトルを解析したところ、細孔中央部の水分子は水素結合が弱く、水の四面体構造が欠損した状態のものが多いことがわかりました。この結果は、細孔中央部の水分子が高い構造柔軟性を示していたことを裏付ける決定的な証拠となります。特にXESでは、第二水和圏の水分子はバルクの水分子に比べて水素結合に欠損を含む水分子を多く含むことを示す結果が得られました。そして、計算XESによっても実験のスペクトルを再現することができ、理論的裏付けもなされました。

図3:細孔界面から第二水和圏の水分子のIRおよびXESスペクトル 図3:細孔界面から第二水和圏の水分子のIRおよびXESスペクトル |

今回用いた結晶性化合物は、3次元的に凹凸がある低対称な分子を特定の配列に整列させた低エントロピー集合体となります。このような材料の場合、その細孔表面には高い構造情報量と識別性があらわれ、界面で相互作用する分子の構造について多くの情報を与えます。本研究で観察された界面からの距離に応じた水分子の不均一性は、細孔表面における高い構造情報量と識別性が水分子の水素結合を介して情報伝達した結果と考えられます。水素結合を介した長距離情報伝達は、生体分子の機能発現にも観察される重要な現象です。今回の分子集合体は人工的な分子素子であり、生体分子と比べると構造的に剛直なものではありますが、秩序化された水素結合ネットワークを介した情報伝達が観察されたことは、分子レベルの情報がどのように制御された形で空間的に伝達されるかを理解するための概念的なモデルを提供したとも言えます。この特性は、材料界面での分子認識とユニークな集合構造を高分解能で研究するのに適した材料群として、低エントロピー材料の可能性を示すものです。

<今後の展望>

本研究により、複数の分子素子を分子間相互作用によって集合化させることで、多孔性化合物を合成可能であることが示されました。特に、複数の分子素子を特定の配列で整列させた場合、分子が取りうる配置の数が減少するため低エントロピー構造となります。その低エントロピー構造がもつ高い情報密度と高い識別能が、水分子の界面からの距離に応じた不均一性を明らかにする上で重要な役割を果たしていることが示されました。本研究で明らかになった水分子の性質は、生体分子や高分子材料のような凹凸を有する界面を模倣したモデル系として優れており、生体界面や機能性材料の設計に関する基礎的な知見を提供するものです。一方で材料科学および合成化学的な側面では課題も残されています。本研究によって低エントロピー・高情報密度をもつ結晶性材料の応用例が示されましたが、合成手法の一般化にはさらなる検討が必要です。それには情報理論の観点から固体材料を評価し、同時に機械学習(注19)などを取り入れることが有効かもしれません。低エントロピー・高情報密度を有する多成分系固体材料の形成原理の確立と、新しいカテゴリーの固体材料の開発と応用につながる可能性があります。

【発表者・研究者等情報】

東京大学

大学院総合文化研究科

堀内 新之介 講師

小倉 祥太 博士課程

物性研究所 附属極限コヒーレント光科学研究センター

原田 慈久 教授

木内 久雄 助教(研究当時)

東京理科大学 理学部第一部化学科

大坪 主弥 准教授

高輝度光科学研究センター

池本 夕佳 主席研究員

北里大学 未来工学部 データサイエンス学科

渡辺 豪 教授

篠崎 雄大 理学研究科修士課程(研究当時)

露木 弘美 理学研究科修士課程(研究当時)

広島大学 放射光科学研究所

高橋 修 特任教授

長崎大学 大学院総合生産科学研究科

林 幹大 准教授

作田 絵里 教授

有川 康弘 准教授

馬越 啓介 教授

【論文情報】

雑誌名:Nature Communications

題名:Low-entropy Supramolecular Crystals Elucidating the Inhomogeneity of Interfacial Water Molecules at Atomic Resolution

著者名:Shinnosuke Horiuchi*, Shota Ogura, Kazuya Otsubo, Yuka Ikemoto, Hisao Kiuchi, Yudai Shinozaki, Hiromi Tsuyuki, Go Watanabe, Osamu Takahashi, Mikihiro Hayashi, Eri Sakuda, Yasuhiro Arikawa, Keisuke Umakoshi, Yoshihisa Harada

DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-025-62578-0

URL:https:/www.nature.com/articles/s41467-025-62578-0

【研究助成】

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費「若手研究(課題番号:JP19K15589)」、「基盤研究B(課題番号:JP23H01806)」、「基盤研究C(課題番号:JP23K04775)」、「新学術領域研究:水圏機能材料(課題番号:JP19H05717、JP19H05718、JP20H05231、JP22H04550、JP22H04554)」、「学術変革領域A:動的エキシトン(課題番号:JP23H03941)」、「文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ事業(課題番号:JPMXS0422500320、JPMXP1223UT0168、JPMXP1224UT0012)」、長崎大学卓越大学院プログラム、公益財団法人クリタ水・環境科学振興財団研究助成、公益財団法人住友電工グループ社会貢献基金研究助成、公益財団法人ソルト・サイエンス研究財団の支援により実施されました。

【用語解説】

(注1)多孔性結晶

ナノメートル(10億分の1メートル)サイズの微細な穴(細孔)が規則的に配列した結晶材料。スポンジのような構造を持ち、気体や液体の分子を内部に取り込むことができる。触媒や分離材料として幅広く応用されている。

(注2)水素結合

水分子などで見られる弱い分子間の結合。水素原子が酸素や窒素などの電気陰性度の高い原子に引きつけられることで形成される。水の沸点が高い理由や、DNAの二重らせん構造の安定化など、生命現象において重要な役割を果たす。

(注3)水クラスター構造

複数の水分子が水素結合によって結合した集合体構造。2個から数十個の水分子がまとまって特定の立体構造を形成する。氷の結晶や液体の水とは異なる特殊な性質を示すことがある。

(注4)エントロピー

物質や系の「状態数」や「取りうる場合の数」を表す物理量。例えば、きれいに整列した結晶は低エントロピー、バラバラに散らばった気体は高エントロピーの状態と表現される。物質が内包する「構造の不明確性」や「識別可能性」を示す指標にも用いられる。

(注5)超分子結晶

構造や性質の異なる分子が分子間相互作用によって整列した結晶性化合物。扱う化合物の種類によって分子間相互作用が異なり、その配列様式も変化する。

(注6)単結晶X線構造解析(SCXRD)

単一の完全な結晶にX線を照射し、回折パターンを解析することで、原子や分子の3次元的な配置を決定する手法。分子の立体構造を原子レベルの精度で明らかにできる、構造化学の基本的な分析技術。

(注7)分子動力学(MD)シミュレーション

コンピューターを使って分子の動きを時間経過とともに計算・予測する手法。原子や分子に働く力を物理法則に基づいて計算し、実際の実験では観察困難な現象を理論的に解析できる。

(注8)赤外分光法(IR)

赤外線を物質に照射し、分子の振動に由来する光の吸収を測定する分析手法。分子内の原子間結合の振動(伸縮や変角)が赤外光のエネルギーと共鳴することを利用する。水素結合の強さや分子の構造変化を敏感に検出でき、特に有機化合物の構造決定や化学反応の追跡に広く用いられる。

(注9)放射光軟X線発光分光法(XES)

大型放射光施設で作られる強力な軟X線を物質に照射し、物質から放出される特定の波長の光を解析する手法。原子レベルでの電子状態や化学結合の詳細な情報を得ることができる最先端の分析技術。

(注10)配位結合

金属イオンと有機分子(配位子)の間に形成される化学結合。金属イオンが配位子から電子対の提供を受けて結合する。この結合を利用してMOF(金属有機構造体)やPCP(多孔性配位高分子)などの多孔性材料が作られる。配位結合は方向性があり、金属の種類により特定の幾何学的配置を取る。

(注11)分子間相互作用

異なる分子同士の間に働くさまざまな力の総称。共有結合のように強固な結合ではなく、比較的弱い力だが、分子の集合状態や物質の性質を決定する重要な要因。水素結合、ファンデルワールス力、静電相互作用などが含まれ、生体分子の構造形成や結晶化において中心的な役割を果たします。

(注12)非共有結合性相互作用

原子間で電子を共有しない、比較的弱い分子間の相互作用。水素結合、π–π相互作用、カチオン–π相互作用、疎水効果などが代表例。共有結合に比べて弱いが可逆的で、生体分子の折りたたみや分子認識、結晶形成において重要。温度や環境変化により容易に形成・切断される。

(注13)5量体

水分子が水素結合によって形成する多量体構造の一種。水中において、分子やイオンの水和水の構造として観測される。

(注14)第二水和圏

固体表面や分子の周りに形成される水分子の層のうち、表面に直接結合していない外側の層。第一水和圏(直接結合した水分子層)よりも動きやすく、界面の水の持つ機能を支配する水和圏として近年注目されている。

(注15)アモルファス氷

規則的な結晶構造を持たない氷の状態。通常の氷は六角形の結晶構造を持つが、アモルファス氷は水分子がランダムに配置されたガラス状の固体。宇宙空間や極低温条件で形成されることが多く、通常の氷とは異なる密度や物理的性質を示す。

(注16)拡散係数

分子やイオンが溶液中や固体中をどれだけ速く移動するかを表す数値。単位時間あたりに分子がどの程度の距離を移動するかの指標で、単位は通常cm²/秒で表される。値が大きいほど分子の動きが活発で、温度が高いほど、また分子が小さいほど拡散係数は大きくなる傾向がある。

(注17)四面体性(tetrahedrality)

水分子が理想的な四面体構造をどの程度維持しているかを示す指標。水分子1個を中心として、周囲の4つの水分子との角度関係から計算される。値が1に近いほど完全な四面体構造(氷に近い状態)を示し、0に近いほど構造が崩れていることを表す。水の構造解析において重要なパラメータ。

(注18)大型放射光施設SPring-8

理化学研究所が所有する兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す大型放射光施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っている。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来。SPring-8では、放射光を用いてナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われている。

(注19)機械学習

コンピューターが大量のデータからパターンや規則性を自動的に学習し、予測や分類を行う人工知能技術。材料科学では、実験データから新材料の性質を予測したり、複雑な構造-物性相関を見つけ出すのに活用される。従来の理論計算では困難な複雑系の解析や、新材料の設計指針の発見において威力を発揮する。

受験生

受験生 在学生

在学生 卒業生

卒業生 保護者等

保護者等 地域・一般

地域・一般 企業・研究者

企業・研究者 教職員

教職員