2025年09月12日

高齢化と気候変動が救急医療体制に及ぼす将来的影響を日本で初めて統合的に予測・評価 ~長崎大学・東京大学・国立環境研究所の共同研究により、日本全国を対象に2099年までの救急搬送需要を推計~

長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科のマダニヤズ・リナ准教授を中心とする研究チームは、東京大学および国立環境研究所との共同研究により、日本における高齢化と気候変動が救急医療体制に及ぼす影響を日本で初めて統合的に予測・評価しました。

【研究結果のポイント】

・救急搬送件数は2040年代にかけて約15%増加(2010年代比)

・都市部における救急搬送需要の持続的増加

・気温の上昇に伴い、救急搬送件数のピークが冬季から夏季へと移行する傾向を確認

【背景】

近年、日本社会は急速な高齢化と深刻化する気候変動という二つの大きな課題に直面しており、特に、高齢者は暑さの影響を受けやすく、熱中症などの健康被害が顕在化しています。そのため、都市部を中心に救急医療の需要が増加しており、気候変動が今後の医療体制に及ぼす影響について、科学的に評価する必要性が高まっています。

【研究概要】

本研究では、日本全国の65歳以上の高齢者を対象に、救急搬送件数の将来の動向と季節性の変化を、人口動態および気候変動の影響を考慮して2099年まで予測を行いました。予測にあたっては、消防庁、気象庁、総務省統計局などの公的データに加え、複数の将来人口および気候シナリオを用いて、都道府県別・季節別に評価しました。気候シナリオについては、産業革命前と比べて今世紀中に気温が約2〜5℃上昇する4つの将来気候シナリオ(SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP3-7.0、SSP5-8.5 詳細は後述「参考データ」参照)を用いました。

【主な研究結果】

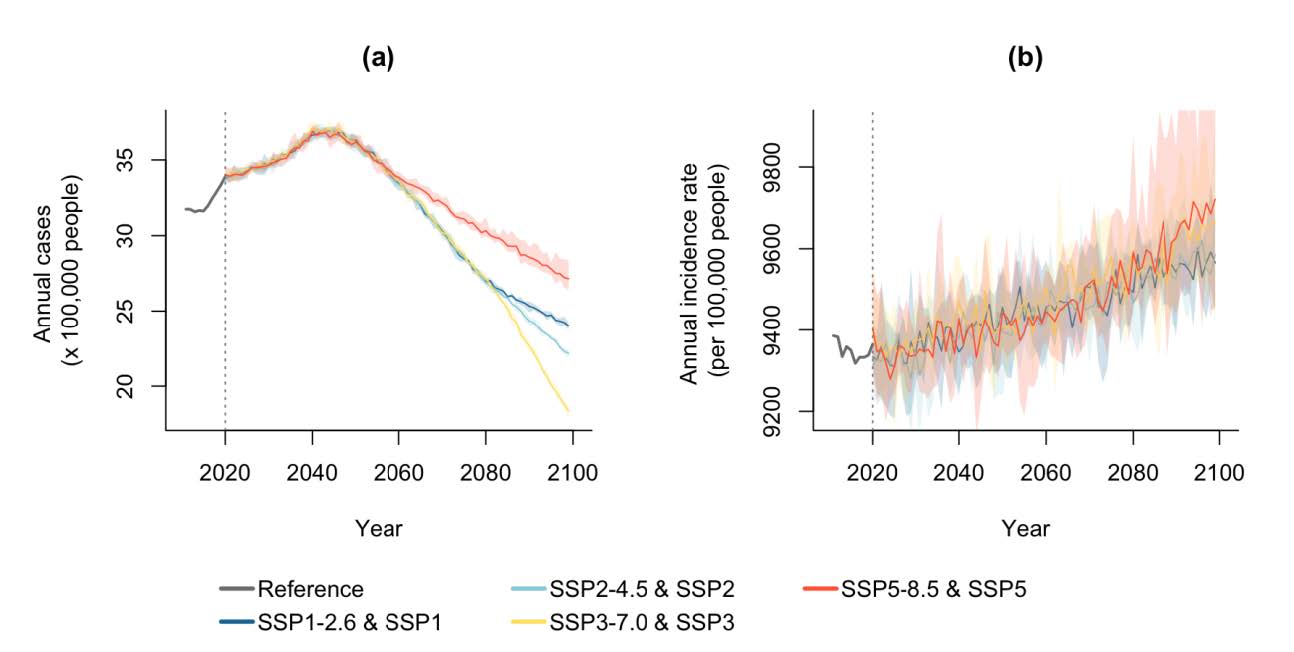

・救急搬送件数は2040年代にかけて約15%増加(2010年代比)(図1)

高齢者人口の増加により、年間救急搬送件数は2040年代まで増加し続け、ピークを迎えると予測されます。その後は、人口減少の影響を受けて、年間件数は横ばいまたは減少に転じる可能性があります。

一方で、人口あたりの年間救急搬送発生率が、すべてのシナリオにおいて2090年代まで増加することを明らかにしました。

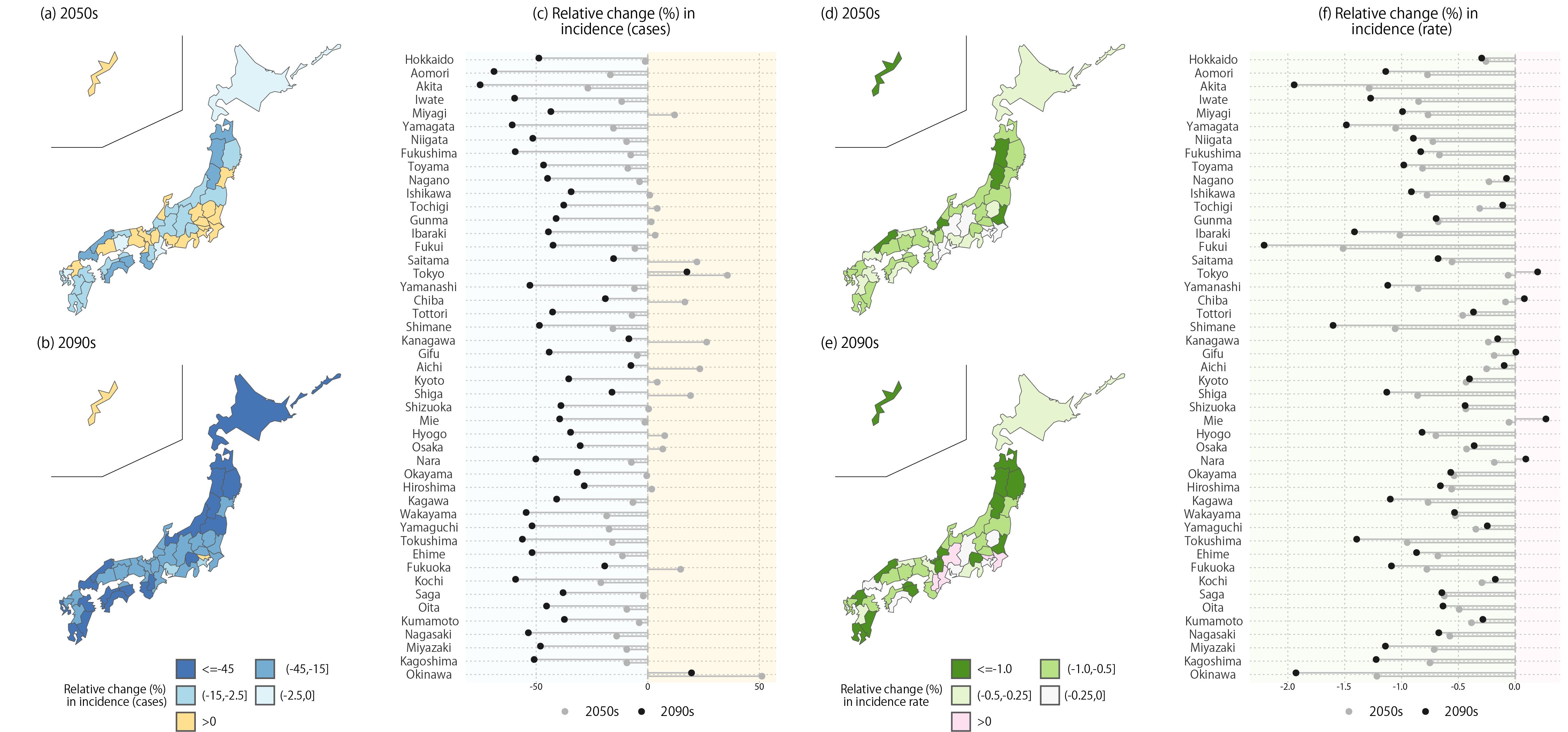

・都市部における救急搬送需要の持続的増加 (図2)

日本の人口は、東京圏(東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県)をはじめとする大都市圏に集中していることが特徴です。これらの地域では人口密度が高く、人口減少のスピードも比較的緩やかで、さらに都市部への人口移動が続いているため、2040年代まで救急搬送件数が増加し、その後も2090年代にかけて増加が続くか、もしくはわずかな減少にとどまると予測されます。

愛知県、福岡県などの大都市圏や沖縄県でも、救急搬送件数が2040年代まで増加し、その後も2090年代にかけて増加が続くか、もしくはわずかな減少にとどまると予測されます。地域ごとの人口動態や気温上昇の違いに応じた医療資源の再配分と柔軟な政策対応が求められることを示唆する結果を得ました。

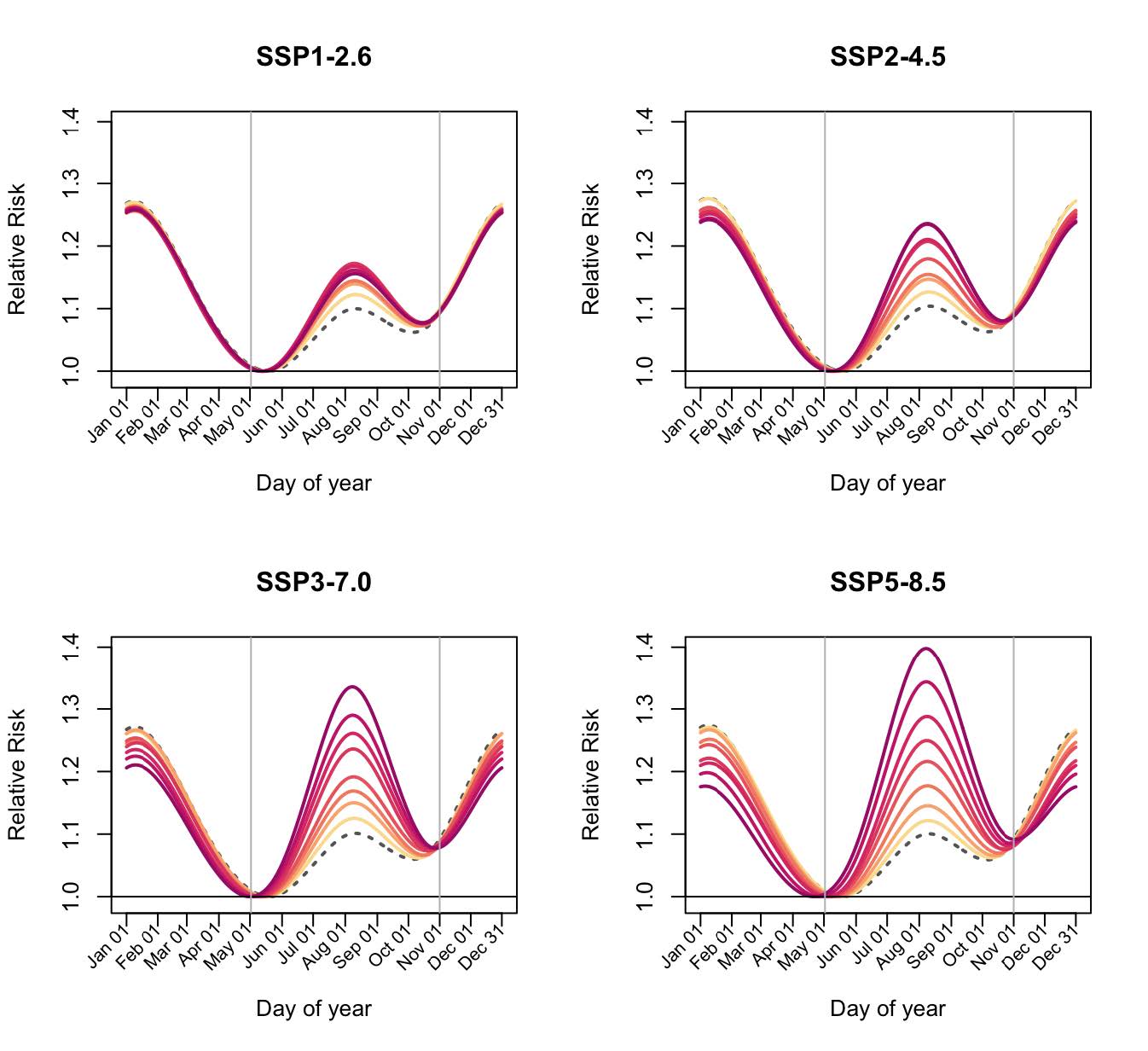

・気候変動による救急搬送件数の季節性の変化 (図3)

気温の上昇に伴い、救急搬送件数のピークが冬季から夏季へと移行する傾向が確認されました。今後は、冬季と夏季の双方で搬送件数が増加する「ダブルピーク現象」が発生する可能性があります。

【今後の展望】

本研究により、気候変動と人口高齢化のもとで、救急搬送需要が「いつ・どこで・どの程度」増加するかが明らかになりました。これらの成果は、今後の医療政策や地域医療計画の策定にとって重要な基盤となります。特に、2040年代に予測される搬送需要のピークや、夏季への季節性のシフト、さらに都市部における需要の持続的増加に対応するためには、医療資源の再配分と、早期かつ計画的な対応、そして長期的な視野に立った対策検討が不可欠です。

また、人口減少の影響により件数は将来的に横ばいまたは減少に転じる可能性がある一方で、年間発生率はすべてのシナリオにおいて2090年代まで増加し続けることが予測されました。本研究の成果は、気候変動と人口高齢化が進む中で、救急医療サービスを最適化するためには、開発戦略と季節間の資源配分を慎重に検討する必要があることを示しています。

【研究助成】

本研究は(独)環境再生保全機構の環境研究総合推進費課題1-2307 極端高温等が暑熱健康に及ぼす影響と適応策に関する研究(JPMEERF20231007)の支援を受けて実施されました。

【論文情報】

雑誌名:Environment International

題名:

Projected compound effects of population aging and climate warming on emergency ambulance demand in Japan

著者名:Lina Madaniyazi, Kazutaka Oka,Yasushi Honda, Masahiro Hashizume

DOI:https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109619

【参考データ】

図1.日本における高齢者(65歳以上)の全疾病による年間救急搬送件数の将来予測(2011年~2099年) 図1.日本における高齢者(65歳以上)の全疾病による年間救急搬送件数の将来予測(2011年~2099年) |

※パネル(a)は年間件数(×10万人)、パネル(b)は年間発生率(人口10万人あたり)を示す。

※実線は5つの気候シナリオに基づく年間出動件数の平均を示す。

※網掛けは各気候シナリオにおける年間平均発生率のばらつきを表す。

※破線の縦線は2020年を示し、2011〜2019年を基準期間とした。

※凡例は気候シナリオと将来人口シナリオの組み合わせを示す。

気候シナリオ名 気温上昇の目安(2100年頃、産業革命前比)

SSP1-2.6 約 1.7〜2.0°C 上昇

SSP2-4.5 約 2.5〜3.0°C 上昇

SSP3-7.0 約 3.5〜4.0°C 上昇

SSP5-8.5 約 4.0〜5.0°C 上昇

図2. 各都道府県における高齢者(65歳以上)の全疾病による救急搬送発生(件数および発生率)の相対変化(%)。気候変動シナリオSSP2-4.5および人口シナリオSSP2下における、基準期間(2011–2019年)と比較した際の2050年代および2090年代の相対変化を示す。 図2. 各都道府県における高齢者(65歳以上)の全疾病による救急搬送発生(件数および発生率)の相対変化(%)。気候変動シナリオSSP2-4.5および人口シナリオSSP2下における、基準期間(2011–2019年)と比較した際の2050年代および2090年代の相対変化を示す。 |

パネル(a)、(b)、(c)は、2050年代および2090年代における発生件数の相対変化を示す。パネル(d)、(e)、(f)は、2050年代および2090年代における発生率の相対変化を示す。棒グラフ(パネル(c)、(f))における都道府県は緯度順に並べられており、北端の北海道から南端の沖縄までを示している。

図3.日本における高齢者(65歳以上)の全疾病による救急搬送の季節性の変化(2011~2019年から2090年代) 図3.日本における高齢者(65歳以上)の全疾病による救急搬送の季節性の変化(2011~2019年から2090年代) |

※各図は、基準期間(2011〜2019年)および将来各年代(2020年代〜2090年代の10年ごと)における救急搬送の季節性を示す。

※黒色の破線は基準期間の季節性、色の順番は2020年代から2090年代までの季節性を示す(オレンジからピンクへと色が濃くなるほど後の年代を示す)。

※2本の灰色の縦線は、1年を暖季(5月1日〜10月30日)と寒季(1月1日〜4月30日、11月1日〜12月31日)に分けた場合の区分を示す。

受験生

受験生 在学生

在学生 卒業生

卒業生 保護者等

保護者等 地域・一般

地域・一般 企業・研究者

企業・研究者 教職員

教職員