2025年11月26日

復興再生土の利用に対する国民の受容度が二極化 全国47都道府県の5,257人を対象とした調査を論文として発表

原爆後障害医療研究所は「東京電力福島第一原子力発電所(以下 福島第一原発)事故後に発生した除去土壌の復興再生利用に対する国民の受容に関連する要因」についての研究を行い、その成果が英文専門誌『Progress in Disaster Science』に掲載されました。

2011年の福島第一原発事故後、政府は環境中の放射性セシウムを取り除くために表面の土壌を除去する等の除染を実施しました。その結果、福島県内の除染で生じた除去土壌は、現在福島県大熊町と双葉町に設置された中間貯蔵施設に保管されており、2045年3月までに福島県外で最終処分される方針です。除去土壌のうち、比較的放射性セシウム濃度が低い土壌(8,000ベクレル/kg以下)は、復興再生土として公共事業等で利用し、最終処分の総量を削減する計画ですが、このことについての国民の認知や理解を進めることが必要です。

そこで長崎大学は、2024年5月に、全国47都道府県の5,257人を対象に、復興再生土の利用に対する国民の受容に関連する要因を調査し、分析を行いました。本研究成果は、2025年9月にPLOS Oneで発表された論文(福島第一原発事故後の除去土壌の復興再生利用に関する情報への関心)の続報です。

調査対象者の46.7%(2,451人)が復興再生土の利用を受容すると回答したのに対し、53.3%(2,806人)が受容しないと回答し、世論が二極化していることが示されました。

この研究は、福島国際研究教育機構(F-REI)の委託研究として行われました。

【研究成果のポイント】

▶復興再生土の利用の受容度には地域差があった。福島県のみ受容群が非受容群の回答を上回った。

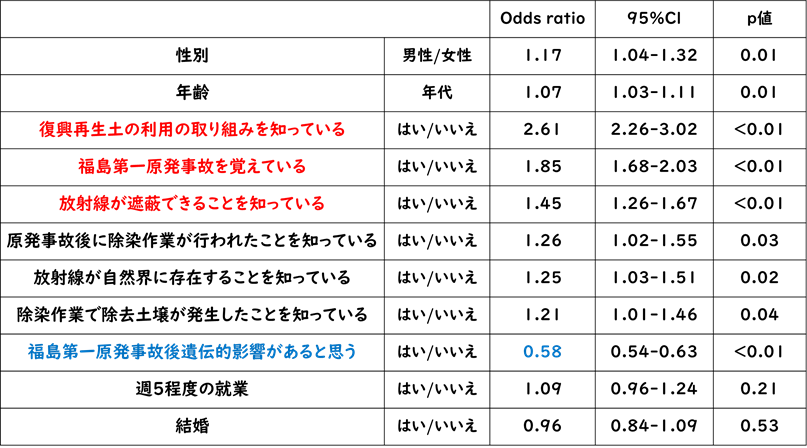

▶復興再生利用の受容には、復興再生土や復興再生利用の認知、福島第一原発事故の記憶、除染実施の認知、放射線の知識が独立して影響を及ぼしていた。

▶非受容群が復興再生土の健康影響を最も懸念していた一方で、受容群は復興再生土の風評被害を最も懸念していた。

復興再生土の利用の受容に独立して影響を及ぼす要因 ロジスティック回帰分析 Odds ratio; オッズ比, CI; 信頼区間 ロジスティック回帰分析 Odds ratio; オッズ比, CI; 信頼区間 |

【論文タイトルと著者】

タイトル:

Bipolarization in the acceptance of reusing contaminated soil generated by the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station accident of 2011

(2011年の福島第一原子力発電所事故で発生した復興再生土の再生利用に対する二極化)

著者:

渡辺 智子(長崎大学医歯薬学総合研究科・大学院生)

松永 妃都美(長崎大学原爆後障害医療研究所・准教授)

アイジャン・ザビロワ(長崎大学医歯薬学総合研究科・大学院生)

ステファン タケシ テラダ

(元長崎大学・福島県立医科大学共同大学院 災害被ばく医療科学共同専攻・大学院生)

柏﨑 佑哉(長崎大学原爆後障害医療研究所・助教)

折田 真紀子(長崎大学原爆後障害医療研究所・准教授)

ティエリー・シュナイダー(ICRP第4委員会(Committee 4)委員長)

高村 昇(長崎大学原爆後障害医療研究所・教授)

掲載誌:

Progress in Disaster Science

URL:

https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2025.100479

受験生

受験生 在学生

在学生 卒業生

卒業生 保護者等

保護者等 地域・一般

地域・一般 企業・研究者

企業・研究者 教職員

教職員