2025年07月11日

<速報>新燃岳などの九州南部の火山起源のPM2.5高濃度事象 ー長崎大学における2025年7月1日~5日の観測結果ー

九州地方では、霧島山の新燃岳が2025年6月22日に噴火し、その後、7月10日にかけて断続的な噴火が観測されました。また、桜島の火山活動も活発な状態が続いています。2025年6月30日~7月5日頃に九州地方で、また7月4日~9日頃に中国・四国・近畿・東海・関東地方で、空気1立方メートルあたり50マイクログラムを超える比較的濃度の高いPM2.5が観測されました。長崎県内では、6月30日午後~7月5日午前にかけてPM2.5濃度が高くなりました。そこで、本期間中に、長崎大学文教キャンパスの環境科学部棟で実施された、長崎大学大学院総合生産科学研究科の中山智喜准教授(大気環境科学研究室)、同研究室の大学院生里仲宏文、および池盛文数准教授(大気有機化学研究室)による観測研究の結果について、速報します。

【研究結果のポイント】

ポイント1:県内で高濃度のPM2.5が観測された期間の前半には、PM2.5の濃度上昇とともに、主要な火山ガスである二酸化硫黄の濃度が上昇しました。

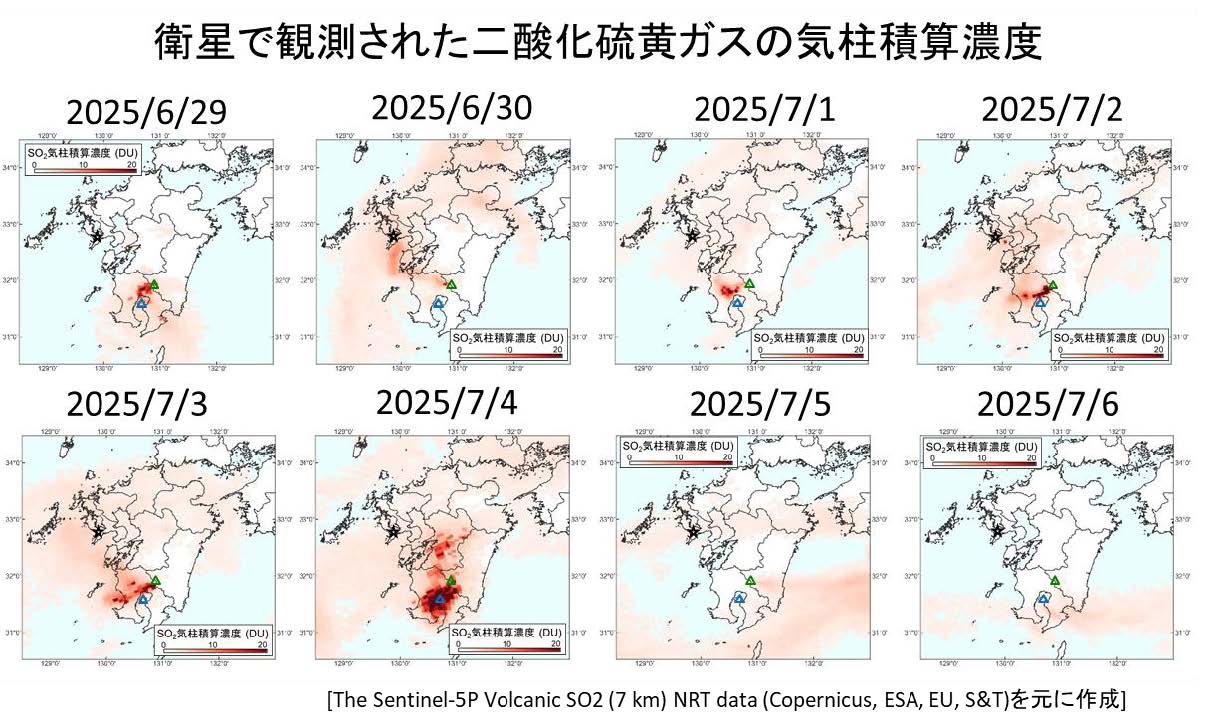

ポイント2:衛星による二酸化硫黄の観測結果や空気塊の輸送経路のモデル計算結果から、本事象が生じた期間に、霧島山の新燃岳などの九州南部の火山から放出されたと考えられる二酸化硫黄が九州西部から北部に輸送されたことが示唆されました。

ポイント3:PM2.5の増加時には、PM2.5の大部分は直径が0.7ミクロンよりも小さな微小な粒子で構成されており、二酸化硫黄などの火山ガスの化学反応により二次的に生成した微小な粒子がPM2.5の増加に寄与したと推察されました。

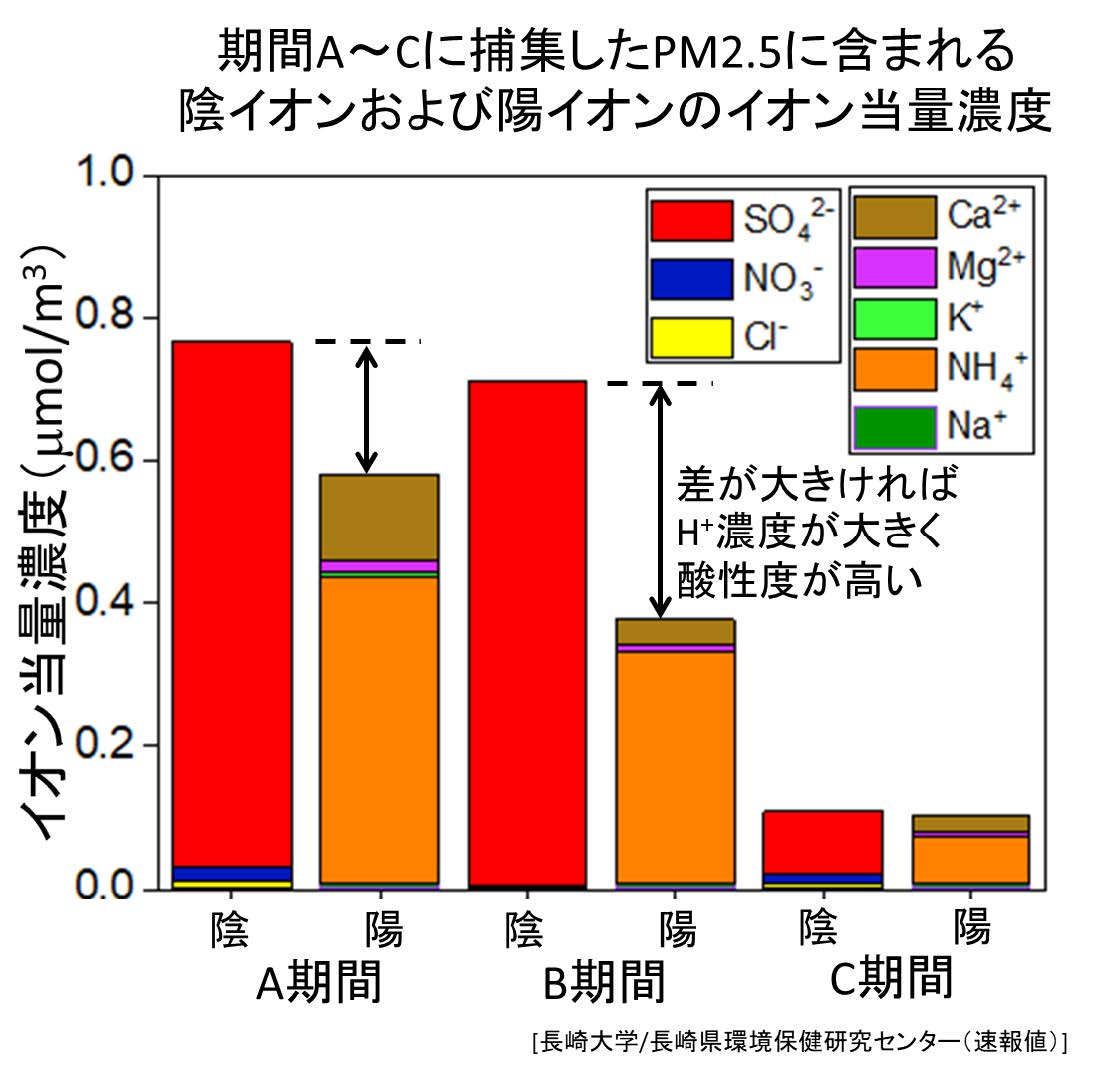

ポイント4:本イベント期間に観測されたPM2.5の大部分は、硫酸塩で構成されていました。測定された陰イオン(硫酸イオンなど)に比べて、陽イオン(アンモニウムイオンなど)が不足しており、二酸化硫黄から生成した硫酸が十分中和されないまま、硫酸水素アンモニウムなどを含む酸性度の高い粒子として飛来したことが示唆されました。

【各ポイントに関する説明】

ポイント1の説明:

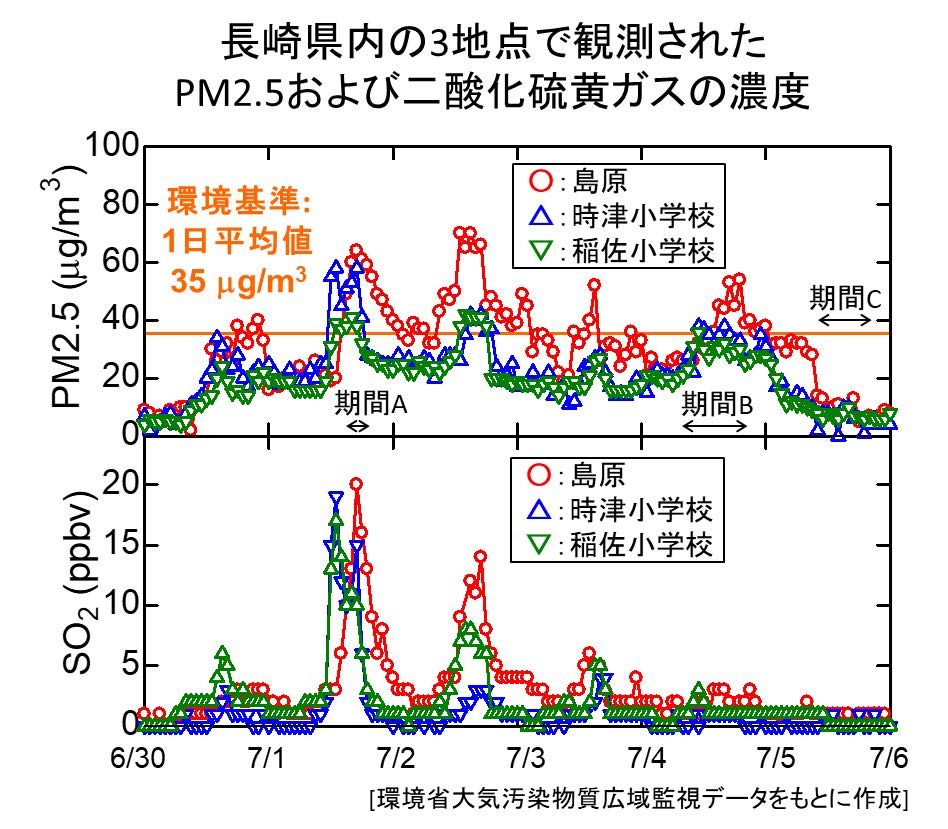

図1の写真のように長崎市内では7月1日以降の数日間、空がかすんで山が見えづらくなりました。図2は長崎大学文教キャンパス周辺の時津小学校(西彼杵郡時津町)と稲佐小学校(長崎市)、および県の南東部に位置する島原(島原市)の大気環境常時監視局で観測されたPM2.5および二酸化硫黄(SO2)ガスの濃度の時間変化です。PM2.5の1日平均値に対する環境基準は、1立方メートルあたり35マイクログラムですが、7月1日から4日の日中に40マイクログラム(1時間平均値)を超える比較的高い濃度のPM2.5が観測され、特に日中に濃度が上昇する傾向がみられました。また、本イベント期間の前半には、PM2.5の濃度上昇とともに、主要な火山ガスである二酸化硫黄の濃度が顕著に上昇しました。

ポイント2の説明:

図3の衛星による二酸化硫黄ガスの観測結果から、高濃度PM2.5が観測された期間(6月30日~7月4日)には、霧島山の新燃岳などの九州南部の火山から放出されたと考えられる二酸化硫黄が九州の西部から北部に輸送されたことが示唆されました。また、新燃岳上空を出発点とする空気塊の輸送経路のモデル計算(NOAA HYSPLIT modelによる前方流跡線解析)も概ね整合的な結果を示しました。

ポイント3の説明:

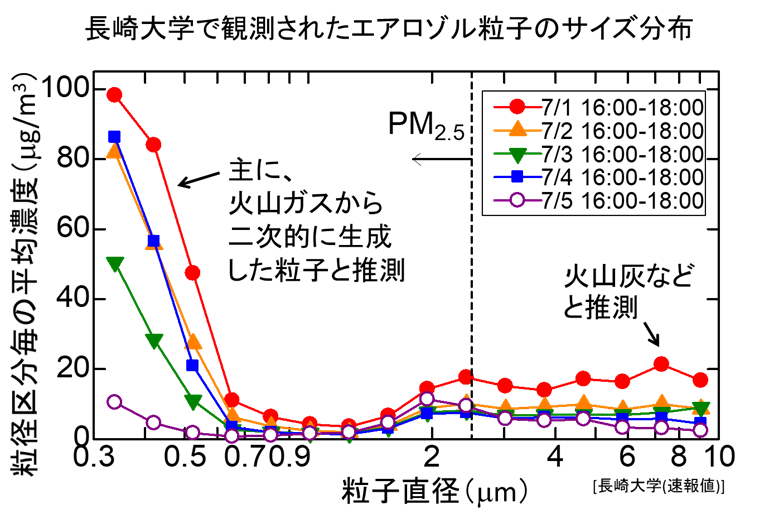

大気中に浮遊する液体や固体の粒子は、エアロゾル粒子と呼ばれ、そのうち直径が2.5ミクロンよりも小さな粒子が、PM2.5として観測されています。PM2.5はより大きな粒子に比べて、肺の奥まで到達しやすく、健康への影響が大きいことが知られています。火山から放出される火山灰は、通常2.5ミクロンよりも大きな粒子が多いですが、2.5ミクロンよりも小さなものも存在するため、全体量が増加すると、PM2.5の濃度を増加させる可能性があります。一方、火山から放出される二酸化硫黄などの火山ガスが大気中で反応することで生成する硫酸(H2SO4)や、硫酸がアンモニア(NH3)などと反応して二次的に生成する硫酸塩粒子は、通常1ミクロンより小さく、その大部分がPM2.5として観測されます。エアロゾル粒子のサイズ分布を調べることで、これらのどちらがPM2.5に寄与しているかを調べることが可能です。

そこで、長崎大学文教キャンパスでエアロゾル粒子のサイズ分布の観測を行いました(図4)。その結果、PM2.5の増加時には、PM2.5の大部分は直径が0.7ミクロンよりも小さな微小な粒子で構成されており、二酸化硫黄などの火山ガスの大気中での化学反応により二次的に生成した微小な粒子がPM2.5の増加に寄与したと推察されました。

ポイント4の説明:

観測されたPM2.5が火山ガスから生成したものであるかを確認するとともに、その酸性度について調べるために、長崎大学文教キャンパスでPM2.5を捕集し、その化学成分を分析しました。図5に、図1に示した期間A(7月1日)、期間B(7月4日)、期間C(7月5日)に捕集したPM2.5に含まれるイオン成分の分析結果を示しました。その結果、PM2.5の濃度が高かった期間AおよびBには、高濃度の硫酸イオン(SO42-)が検出されました。また、観測されたPM2.5濃度の大部分が、硫酸塩の濃度で説明できることがわかりました。加えて、期間AやBには、測定された陰イオンの総電荷数に比べて、陽イオンの総電荷数が不足しており、二酸化硫黄から生成した硫酸が十分中和されておらず、硫酸水素アンモニウム(NH4HSO4)などを含む酸性度の高い粒子として飛来したことがわかりました。特に、PM2.5濃度が増加した日中に酸性度が高くなる傾向がみられました。一方、PM2.5の濃度が低下した期間C(7月5日)には、陽イオンと陰イオンの総電荷数がほぼ一致しており、粒子がほぼ中和されていることがわかりました。

【中山智喜准教授のコメント】

酸性度の高い微小粒子は、呼吸器疾患などをより悪化させやすいことが報告されています。また、火山から放出された二酸化硫黄ガスから粒子が二次的に生成したり、粒子が上空を経由して周辺地域に輸送されたりする場合には、火山から離れた地域でもPM2.5の濃度が高くなる場合があります。今後の火山活動の状況や気象条件によっては、火山ガスから生成した酸性度の高いPM2.5が九州や周辺地域に飛来する可能性があるため、特に呼吸器等に既往症をお持ちの方などは、ご注意いただきたい。

図1 2025年7月1日の17時頃に撮影した長崎大学文教キャンパスから稲佐山方面の様子 図1 2025年7月1日の17時頃に撮影した長崎大学文教キャンパスから稲佐山方面の様子 |

図2 2025年6月30日~7月5日に長崎県内の大気環境常時監視局(島原、時津小学校、稲佐小学校)で観測された(上段)微小粒子状物質(PM2.5)および二酸化硫黄(SO2)ガスの濃度の時間変化 図2 2025年6月30日~7月5日に長崎県内の大気環境常時監視局(島原、時津小学校、稲佐小学校)で観測された(上段)微小粒子状物質(PM2.5)および二酸化硫黄(SO2)ガスの濃度の時間変化 |

図3 2025年6月29日~7月6日にSentinel-5P衛星により観測された二酸化硫黄ガスの鉛直積算濃度(地上から上空までの積算濃度)(☆: 長崎大学、△(緑): 霧島山(新燃岳)、△(青): 桜島) |

図4 2025年7月1日~7月5日の各日の16~18時に測定したエアロゾル粒子の重量濃度のサイズ分布(粒子のサイズ毎の濃度)※注1) |

図5 図1の期間A(7月1日)、期間B(7月4日)、期間C(7月5日)に長崎大学文教キャンパスで捕集したPM2.5に含まれる主要な陰イオンおよび陽イオンのイオン当量濃度(イオンの総電荷数) |

注1)本測定装置で得られる直径は光散乱相当径であり、厳密にはPM2.5重量濃度の測定に用いられる空気力学径とは異なります。また、本装置の測定データから重量濃度を推定する際には、粒子の比重・屈折率・形状、粒子中の水分なども誤差要因となります。

【謝辞】

イオン成分の分析において、長崎県環境保健研究センターにご協力頂きました。

【参考】

中山智喜 准教授 リサーチマップ

https://researchmap.jp/read0139557/

プレスリリースURL:

https://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/guidance/kouhou/press/pdf/1165file1_20250715103611.pdf

受験生

受験生 在学生

在学生 卒業生

卒業生 保護者等

保護者等 地域・一般

地域・一般 企業・研究者

企業・研究者 教職員

教職員